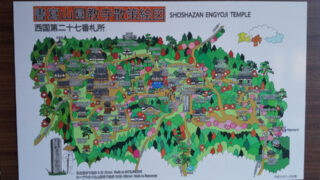

西の比叡山 圓教寺(円教寺)えんぎょうじ

こんにちは

クリスマス曲でテンションが上がる![]()

たった3坪のルームサロン美容室ブランカのまりです![]()

昨日まで仕事中は流れる音楽に耳を奪われてしまわぬように注意でした![]()

今更ですが

クリスマスのお好きな曲は何ですか?

私は

1位 Have yourself a merry little christmas

2位 Last christmas

(昨年クリスマスに過ごした女性にふられて恨み節する怖い内容なんですが![]()

ジョージマイケル氏の声とメロディが大好き)

クリスマスの前といえば紅葉です![]()

だめもとで向かったのが

紅葉祭りから1ヶ月も過ぎた![]()

姫路の圓教寺(円教寺、えんぎょうじ)です![]()

姫路は山陽電鉄で直通で車内も空いているので気楽です![]()

10番から乗車する前に

神姫バスセンターでロープウェイとセットになった券を購入すると

正規より150円ほど安くなります![]()

30分ぐらいバスに乗り

書写山のふもとのロープウェイ乗り場につきました![]()

やや山が赤い感じで紅葉を期待してしまいます![]()

![]()

![]()

4分で到着!ロープウェイ内動画です![]()

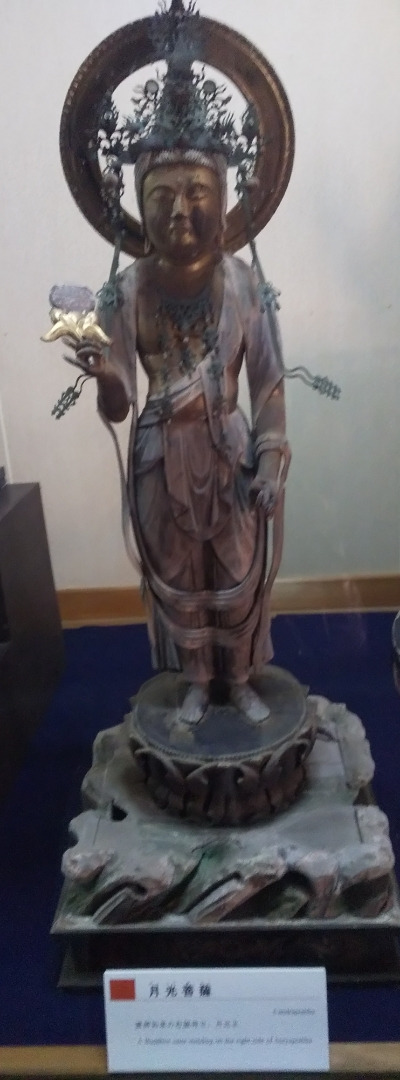

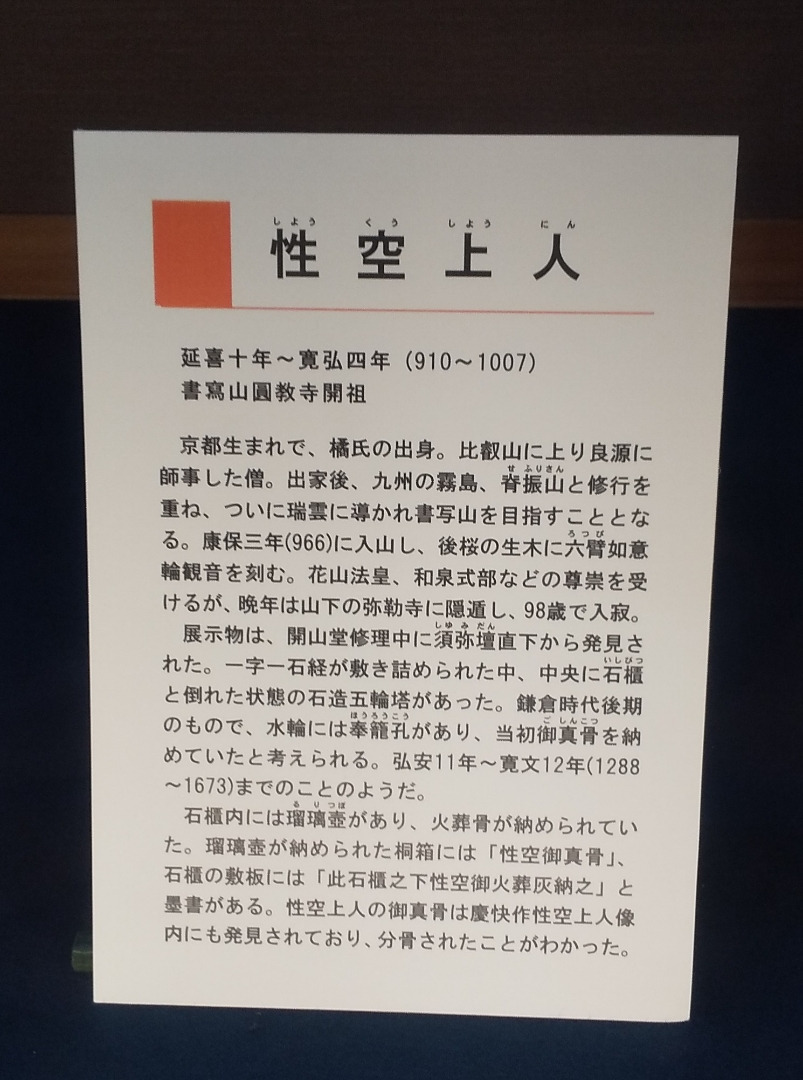

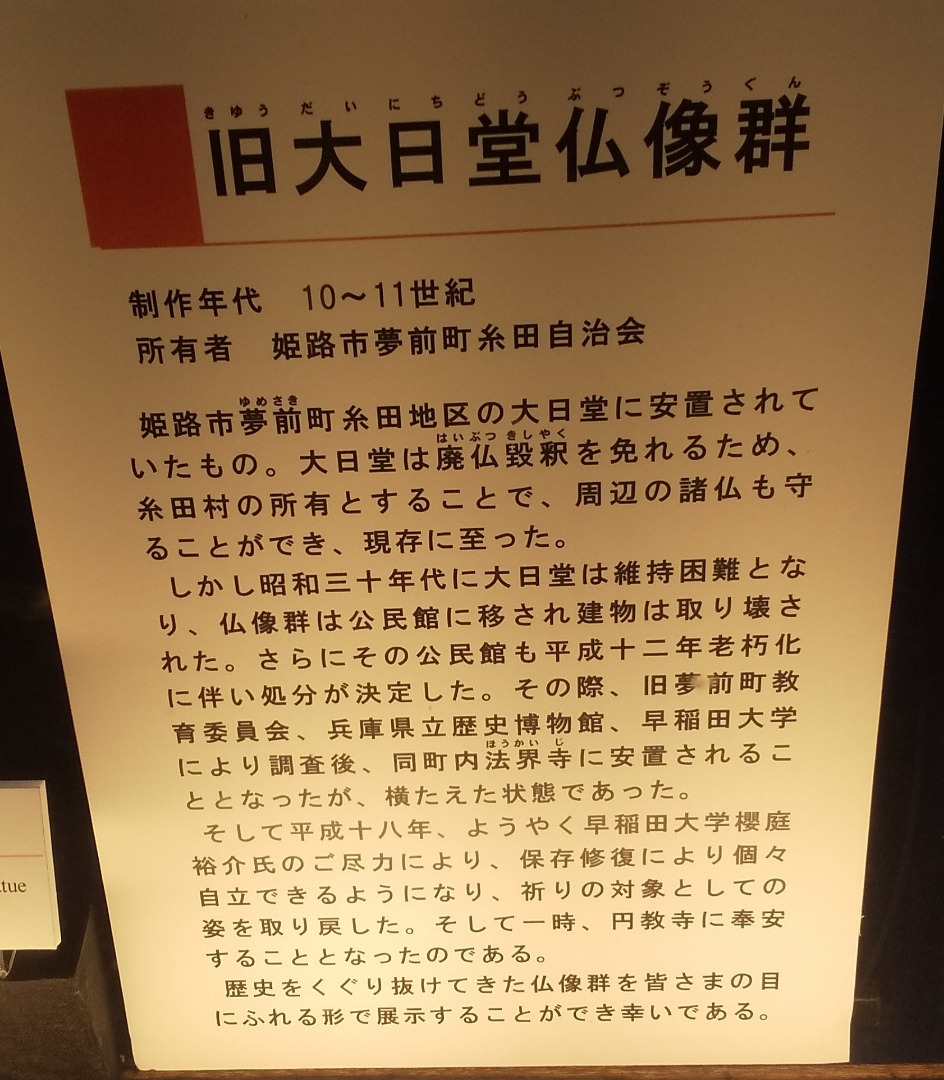

圓教寺(円教寺、えんぎょうじ)は

書写山の山上に伽藍を構える天台宗の寺院です

創建は

天禄元年(970)如意輪堂(現在の摩尼殿)から、

後に播磨の国司藤原季孝が法華三昧堂を建立し、

花山院の行幸の年の11月に上人の奏請によって圓教寺号を賜り、

花山法皇の御願寺となり大講堂が造立されました。

ラストサムライを始め

国内のロケ地にも使用されております![]()

体力を残したくロープウェイ山上駅から

特別志納金1000円(往復分)を支払いマイクロバスに乗りました![]()

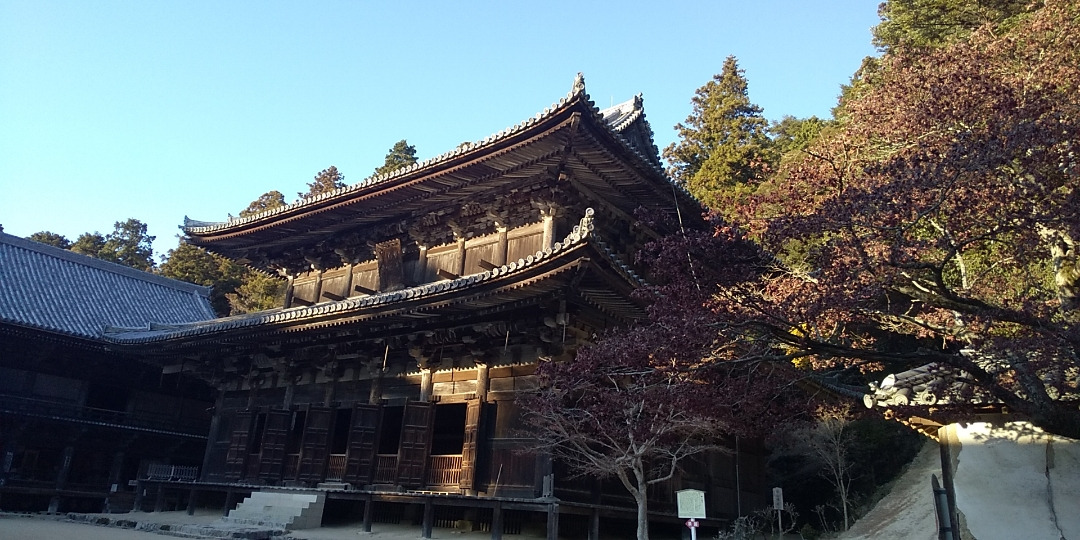

到着後ほとなく目に飛び込んできたのが

強烈な個性のたたずまいをした![]()

摩尼殿 maniden

マニとは梵語の如意のこと。

天禄元年(970)創建。

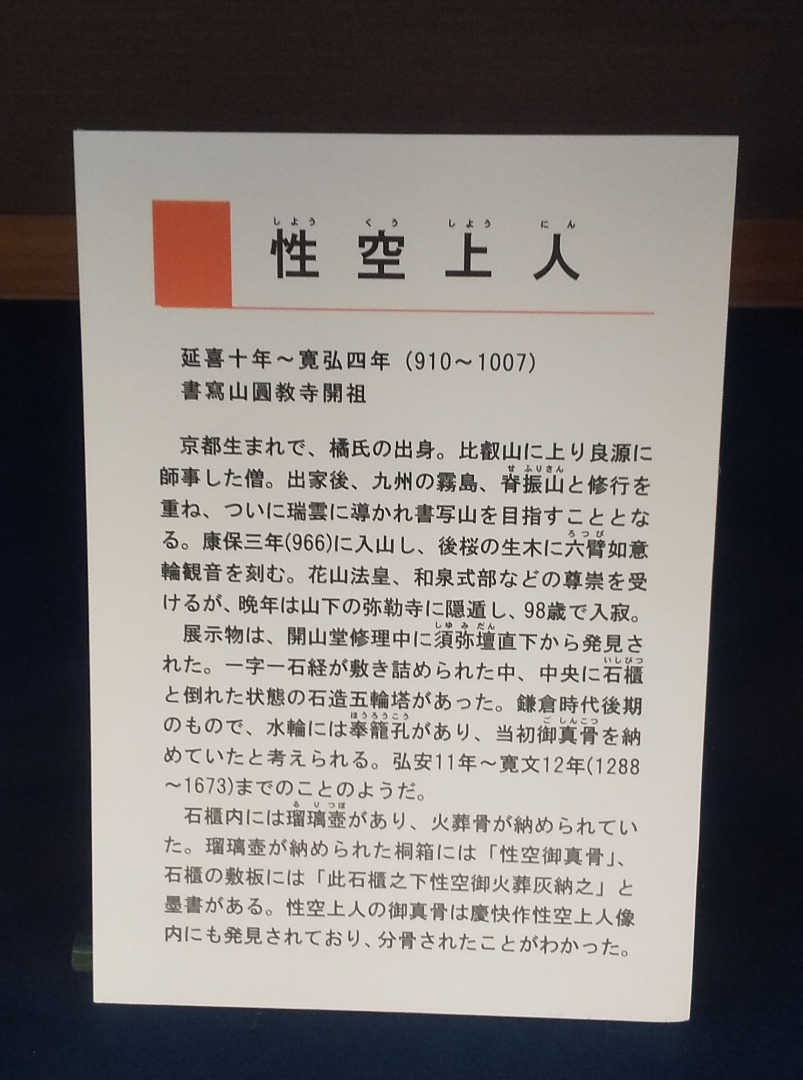

本尊は六臂如意輪観世音菩薩で、この堂の創建前に

天人が桜樹を礼拝するのを見て、

上人が根のあるままの生木に観音像を刻まれ

たので岩山の中腹に舞台造りの建物となったそうです。

本尊六臂如意輪観世音菩薩は、1月18日の鬼追いの日に開扉されます。

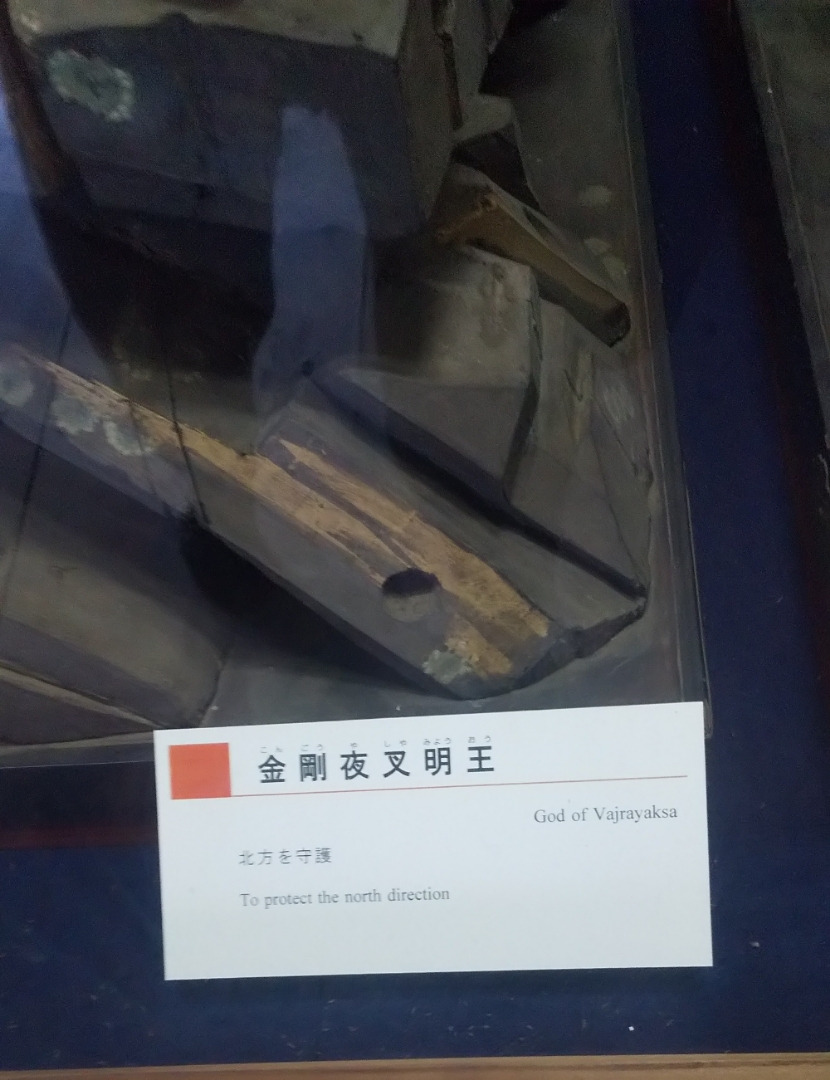

国指定の重要文化財四天王立像もここに安置されています。

いただける御朱印

※摩尼殿 西国三十三所 第二十七番札所

※摩尼殿 播磨西国三十三箇所 第一番札所

同乗者の方を避けて逆回りします![]()

瑞光院 zuikoin

本尊は六臂如意輪観世音菩薩で創建され、

縁起等は不詳だそうです。

観音講の宿院も兼ねているそうです。

紅葉の頃は門前の土塀とマッチして

とても美しいそうですがやはり間に合いませんでした![]()

偶然![]()

太陽の差し込む光が赤く反射して

紅葉のごとく撮れることができました![]()

|

|

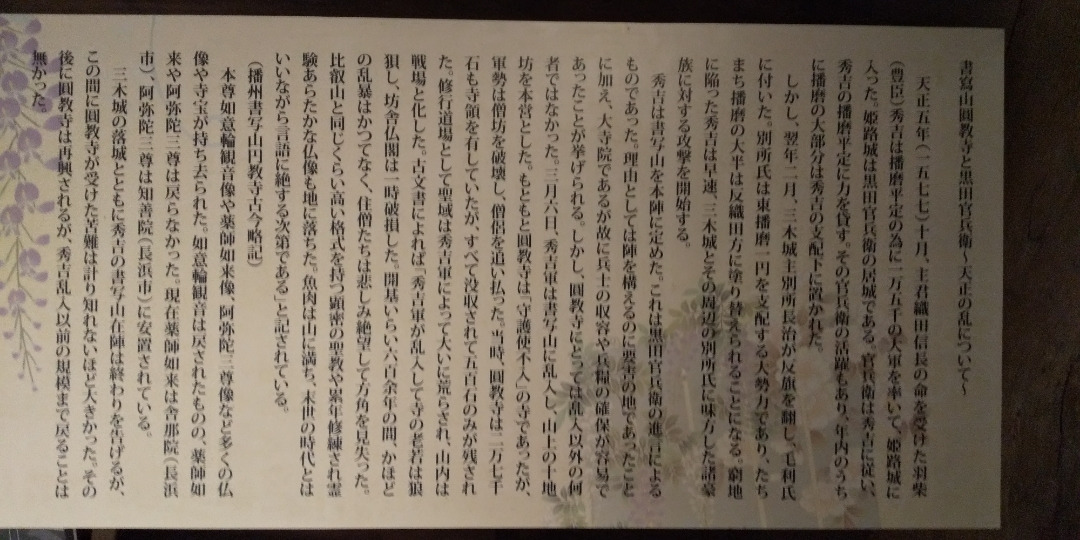

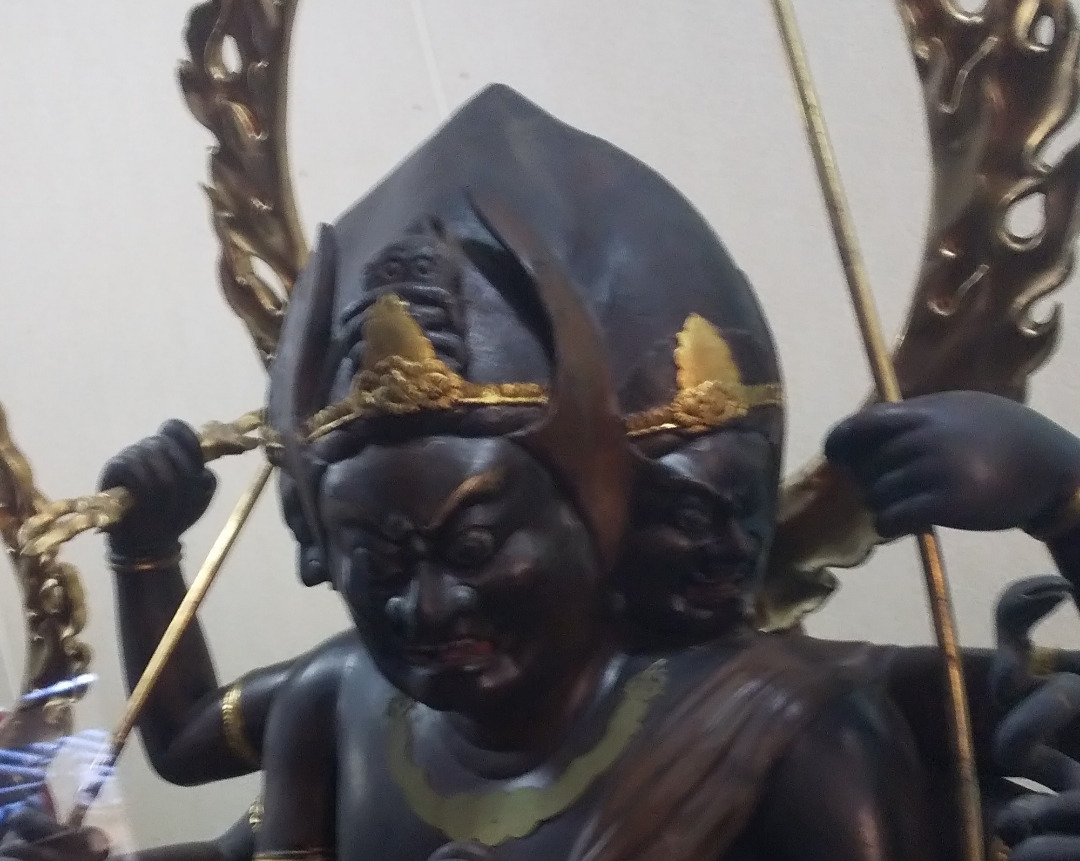

大講堂(国重要文化財)

本堂に当たる堂で、お経の講義や論議が行われる学問と修行の場で

内部は、内・外陣に区切られており、

食堂、常行堂とともにコの字型に立ち並んで「三之堂」(みつのどう)を形成している。

室町中期の建物で内陣に釈迦三尊像(中央が釈迦如来、右が文殊、左が普賢菩薩)が安置されています![]()

見上げた屋根の裏がいい感じ![]()

常行堂 jyogyodo(国指定重要文化財)

常行三昧(ひたすら阿弥陀仏の名を唱えながら本尊を回る修行)をするための道場で

内部中央に二間四方の瑠璃壇を設け本尊丈六阿弥陀如来坐像が安置されている。

建物の構成は、方五間の大規模な東向きの常行堂で

北接する長さ十間の細長い建物が楽屋、

その中央に張り出した大講堂の釈迦三尊に舞楽を奉納するための舞台となっています![]()

本田家廟所

姫路城城主本多家の墓所であり

廟屋五棟と本多忠刻らの墓碑が並んでいる。

五棟の廟屋は江戸初期から中期にわたる廟屋の建築として珍しいもの。

(兵庫県指定文化財)

ぐるりと見渡した動画です![]()

食堂(国指定重要文化財)

上の動画内大講堂と常行堂の間

本来は、修行僧の寝食のための建物です。

本尊は僧形文殊菩薩で後白河法皇の勅願で承安四年(1174)に創建されました。

二階建築も珍しく長さ約40メートルも他に見ないものである。

未完成のまま、数百年放置されたものを昭和38年の解体修理で完成の形にされ、

現在1階に写経道場、2階が寺宝の展示館となっています![]()

食堂でいただける御朱印

※大講堂 神仏霊場巡拝の道 兵庫十番札所

※根本堂 播州薬師霊場 第十六番札所

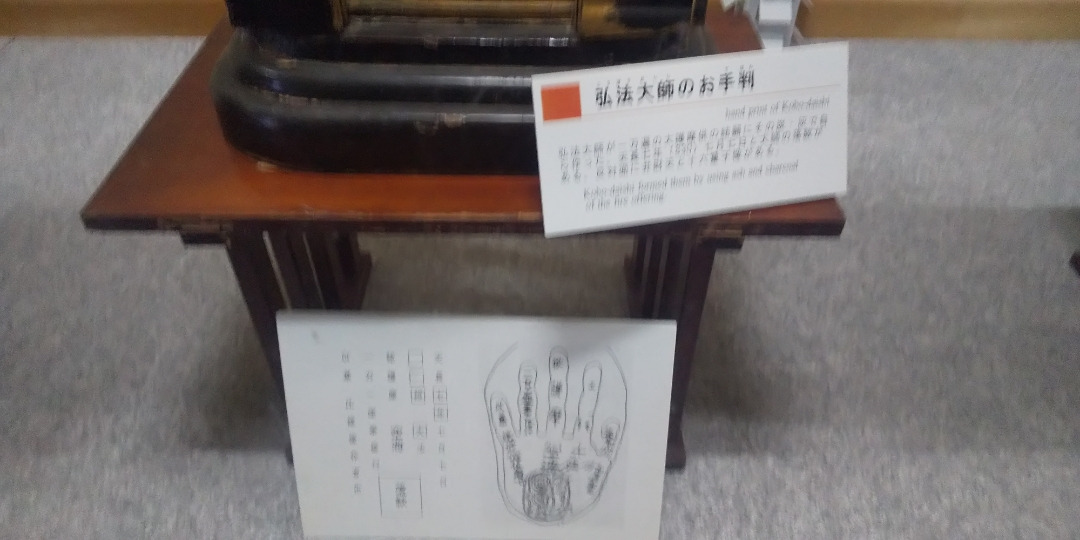

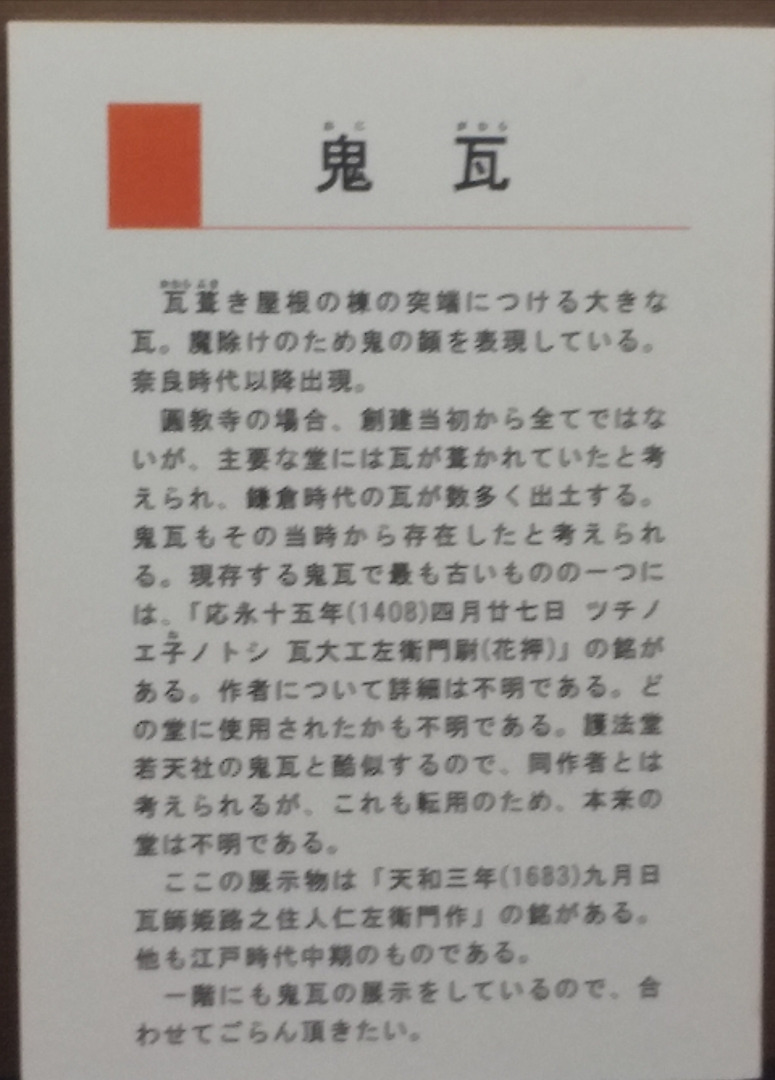

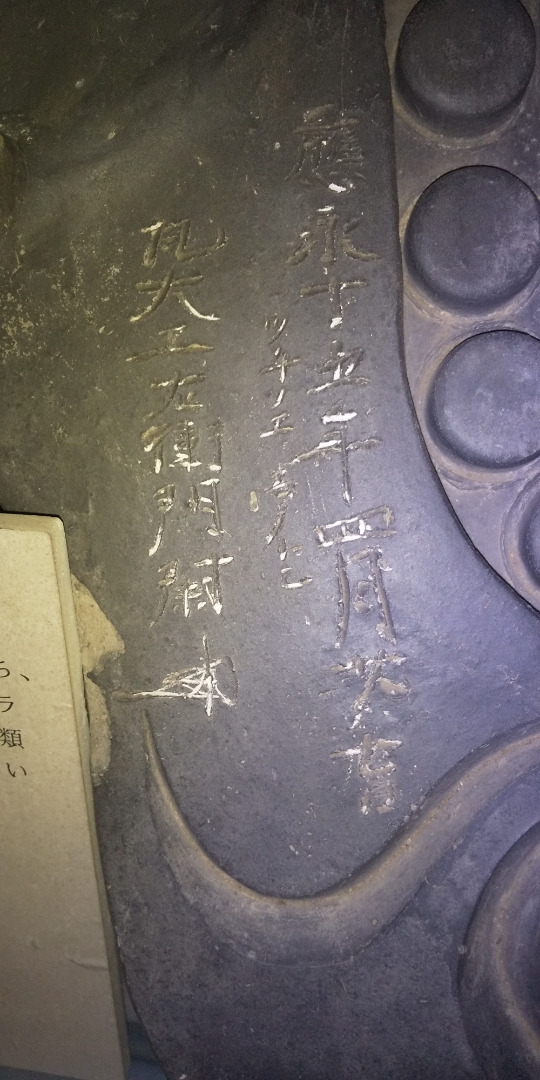

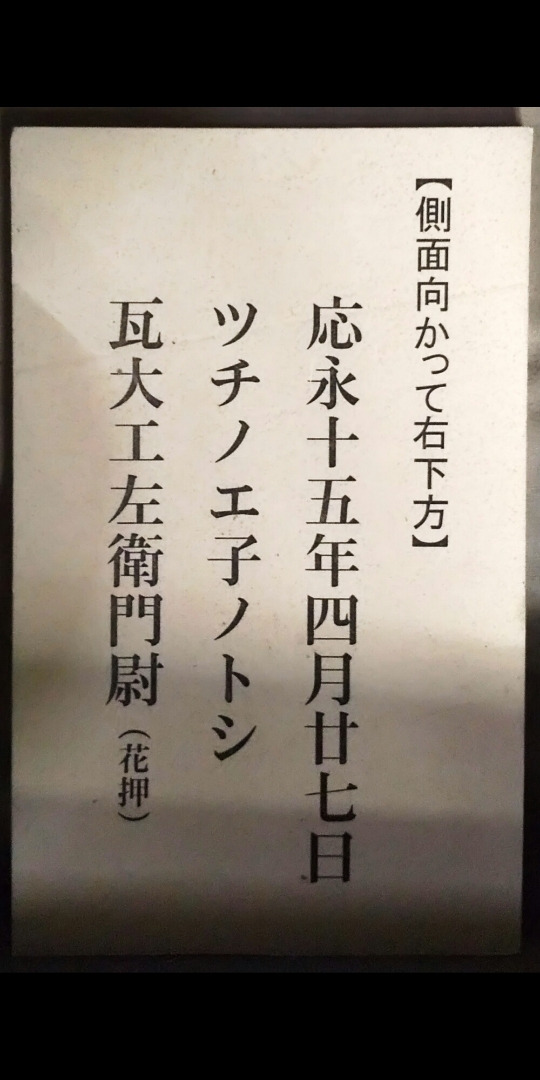

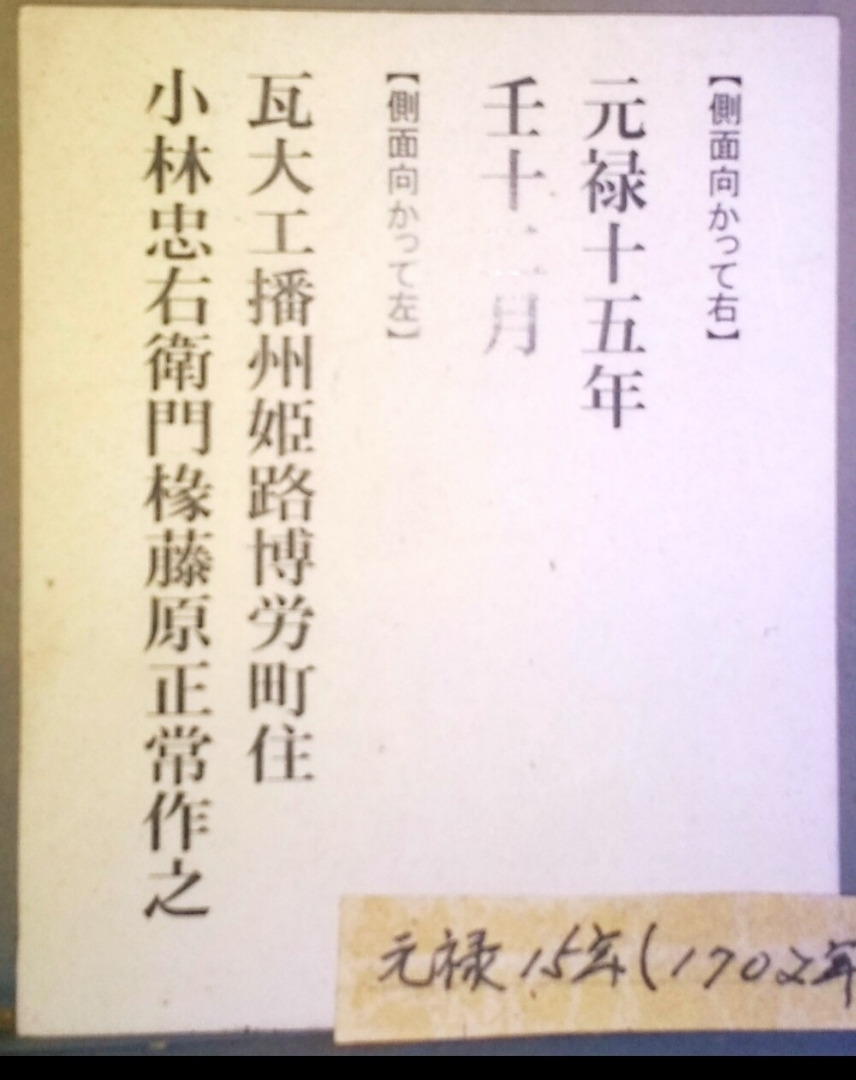

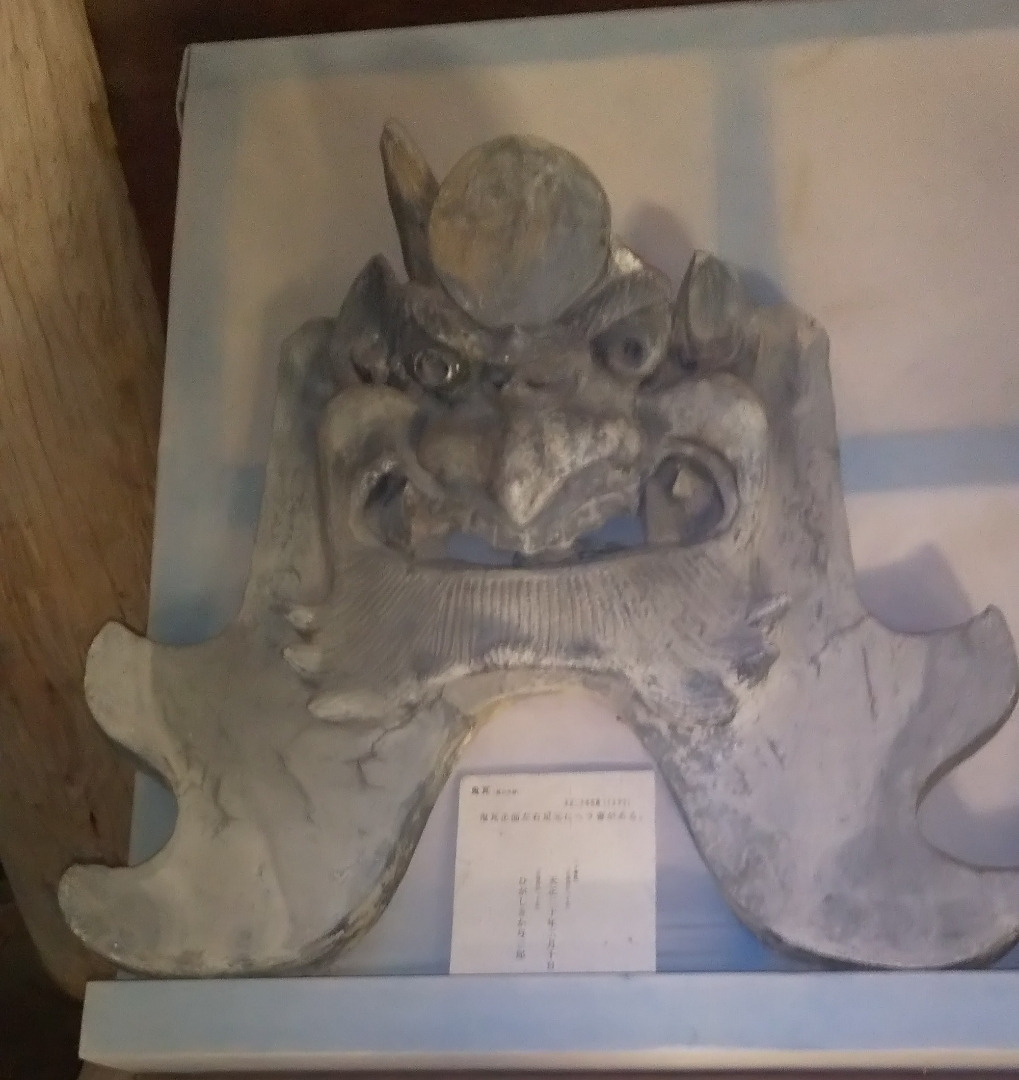

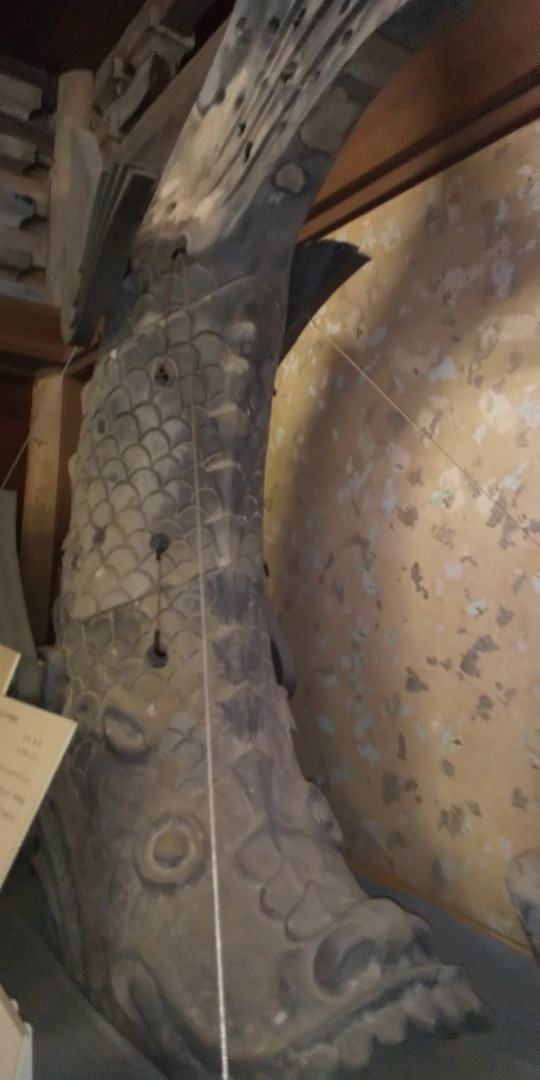

寺宝の写真がOKなんて太っ腹![]()

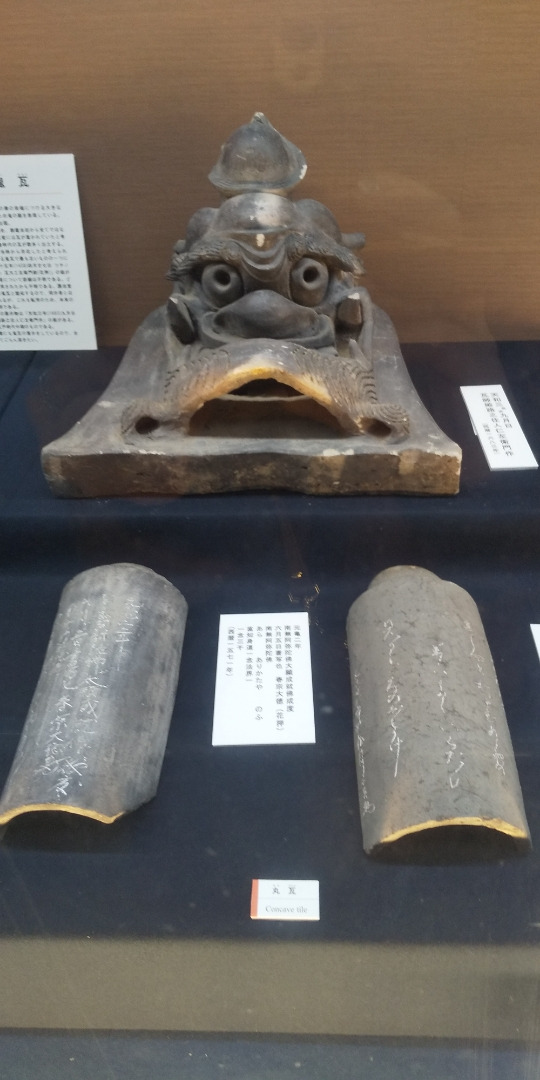

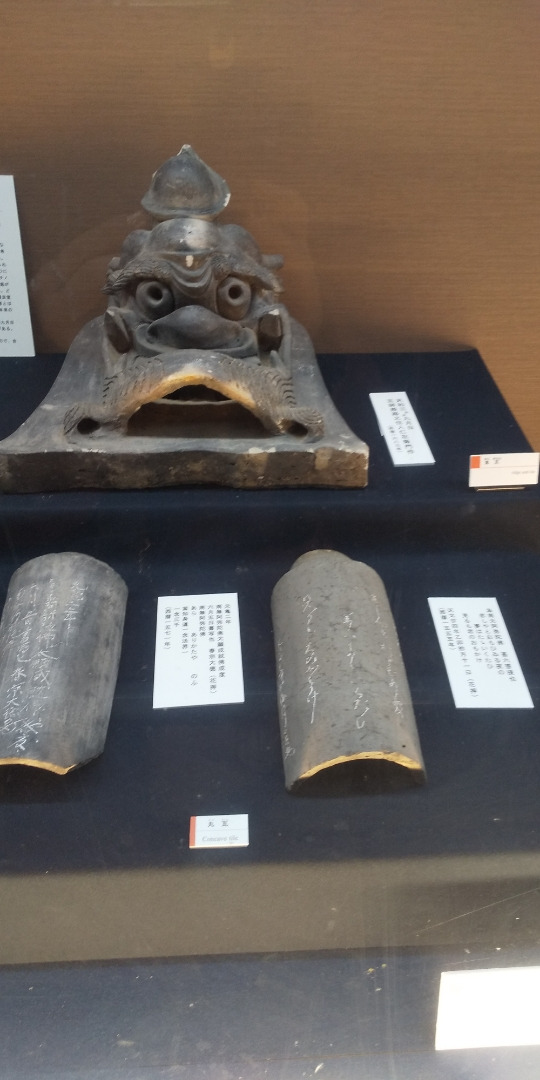

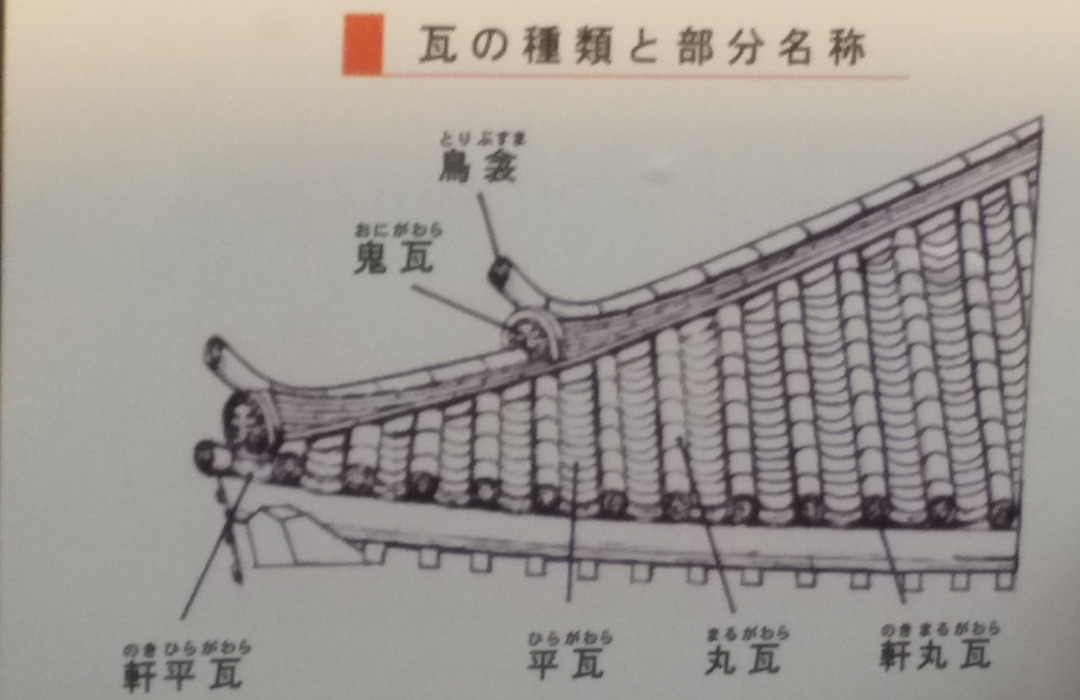

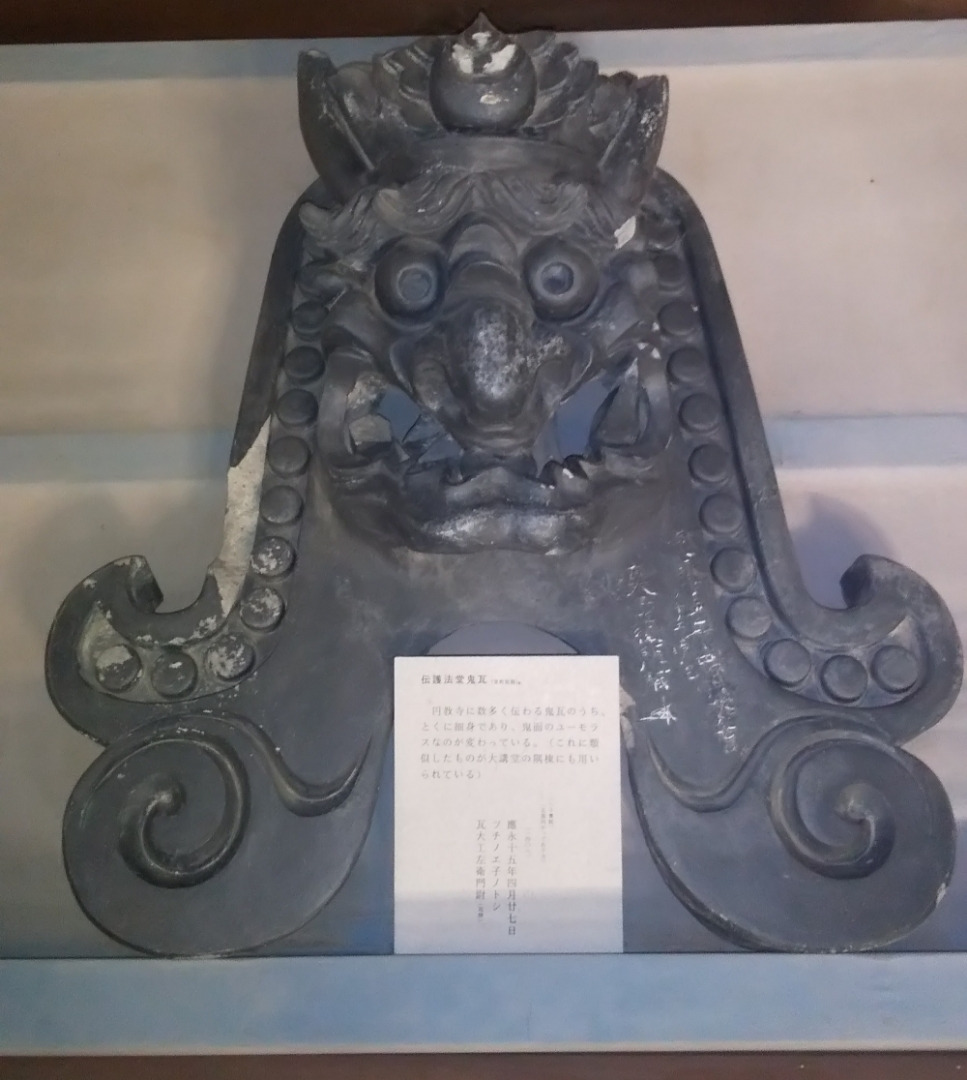

鬼瓦大好き![]()

お宝や

山の上にたたずむ木造の建築群にも驚きばかり

それだけに

投稿が一度で終わらない![]()

年末の忙しい時期だというのに何をしているのだか![]()

![]()

![]()

次回No2へと続く