塩船観音寺 つつじまつり ⅰn 青梅東京

こんにちは

ナニワイバラがほぼ満開になった

川崎百合ヶ丘/美容室ブランカのまりです

これで四年目

とげはありますが肥料いらずで虫もつかない丈夫さです

しかし

花がら摘みが途方もありません

春は花のベストシーズン🌷

~今回はつつじ~

根津神社も有名ですが

青梅の河辺にやってまいりました

要注意!

JR青梅線の車両の扉はボタンを押し開閉します

本数が少ないので要チェック👀

バスに乗り青梅街道を横断

到着

真言宗醍醐派の別格本山 塩船観音寺の

歴史は古く645年~ 650年あたりに始まったそうです

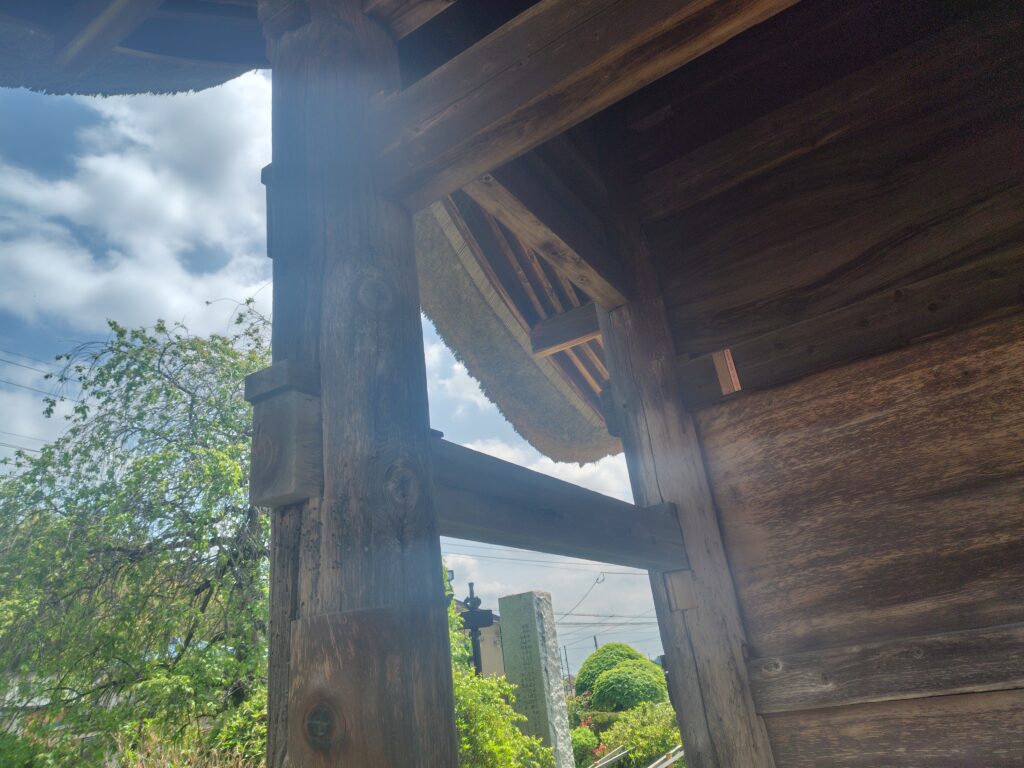

山門(仁王門)重要文化財

木造三間一戸の八脚門 切妻造りの茅葺

現存しておりませんが1804年~29年の調査記述書【新編武蔵風土紀稿】に

寿永三年(1184)仁王門建立の棟札有りと明記

山号である大悲山の扁額

木組み

阿形像内の木札に二王像は1184年に雲慶すなわち運慶が造ると記がありましたが

その体躯には二十八部衆像との共通点が多く見られることから

仏師定快の工房で造られたと推測されています

よくできています👍迫力満点

阿形像の像高 273.4cm

吽形像 277.6cm

石灯の♡

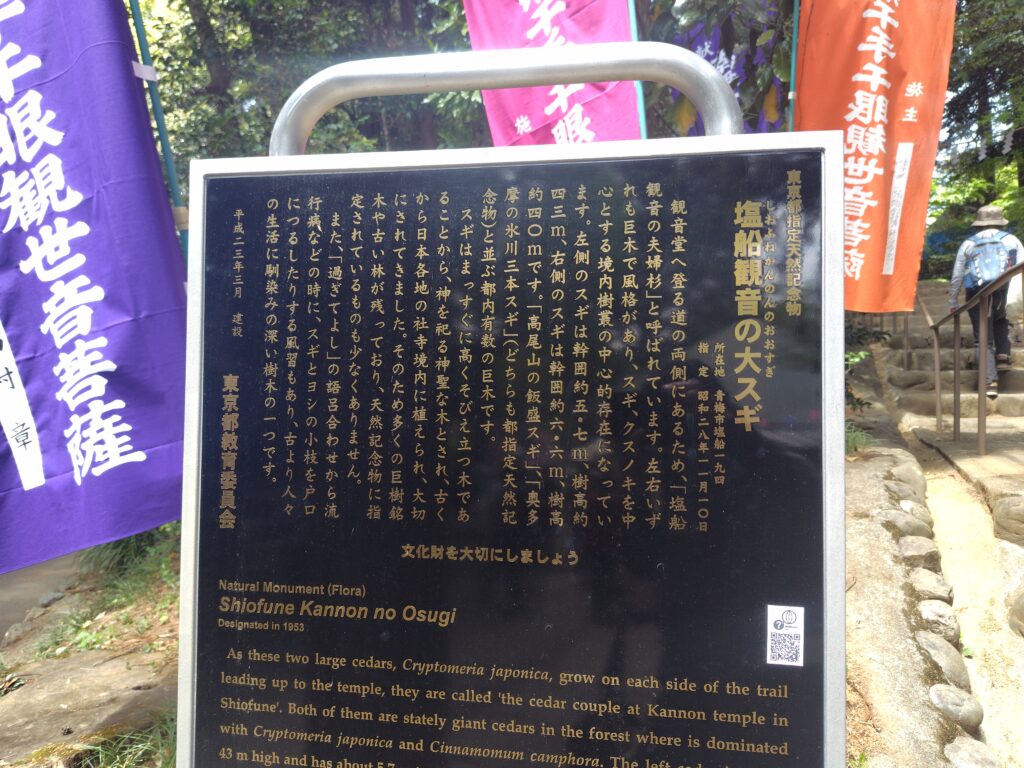

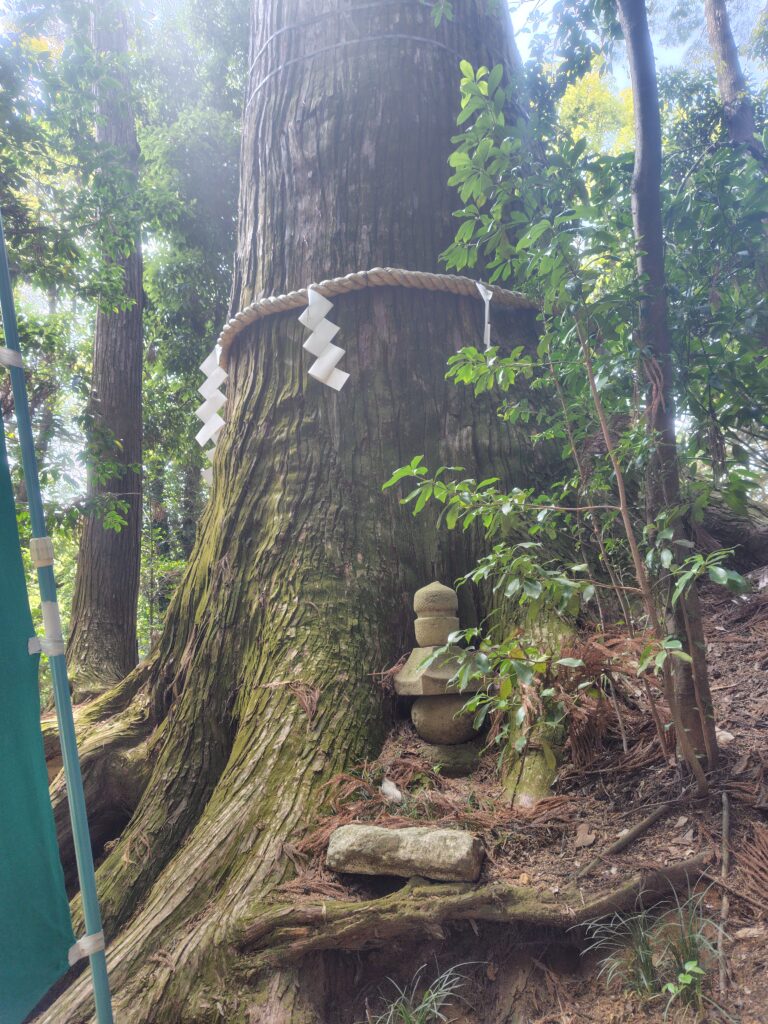

仁王門の後ろの樹も十分大きいのですが大杉ではありませんでした

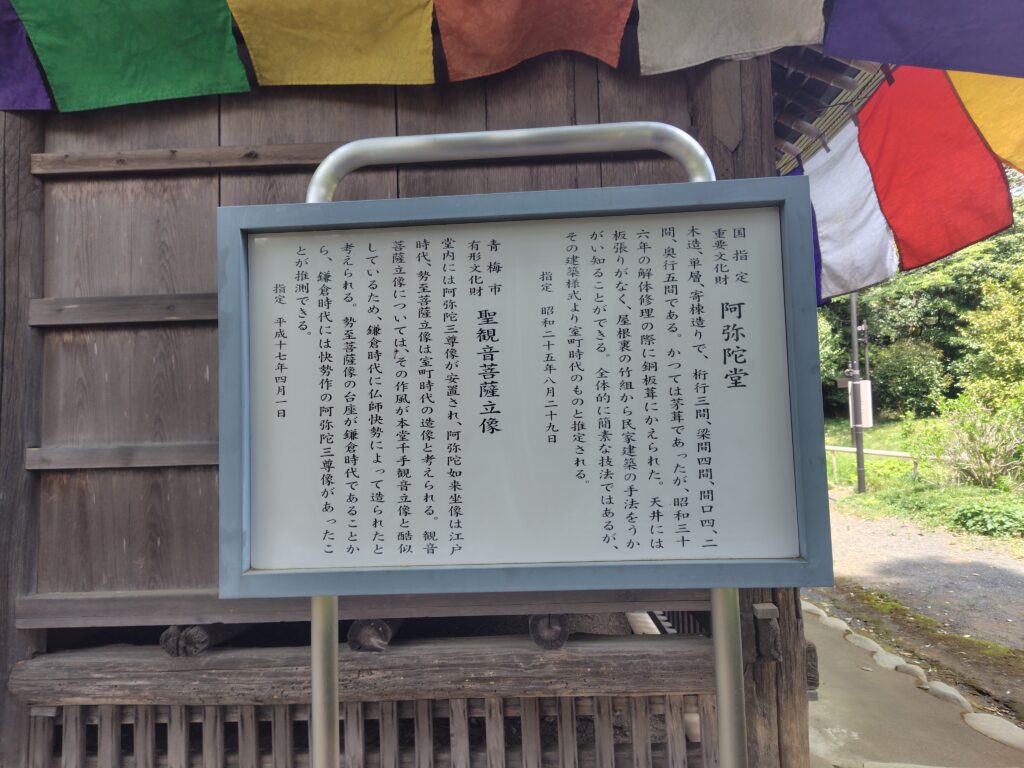

阿弥陀堂 重要文化財

1467年~1572年建立

寄棟造り 桁行四間 梁間三間桁行 梁行1間の身舎の周囲に庇をめぐらした形

屋根は茅葺きでしたが現在は銅板葺き

聖観音菩薩立像 像高112.2cm

ヒノキ材寄木造り

ご本尊と作風が酷似しており同時期に快勢によって制作されたと推定されています

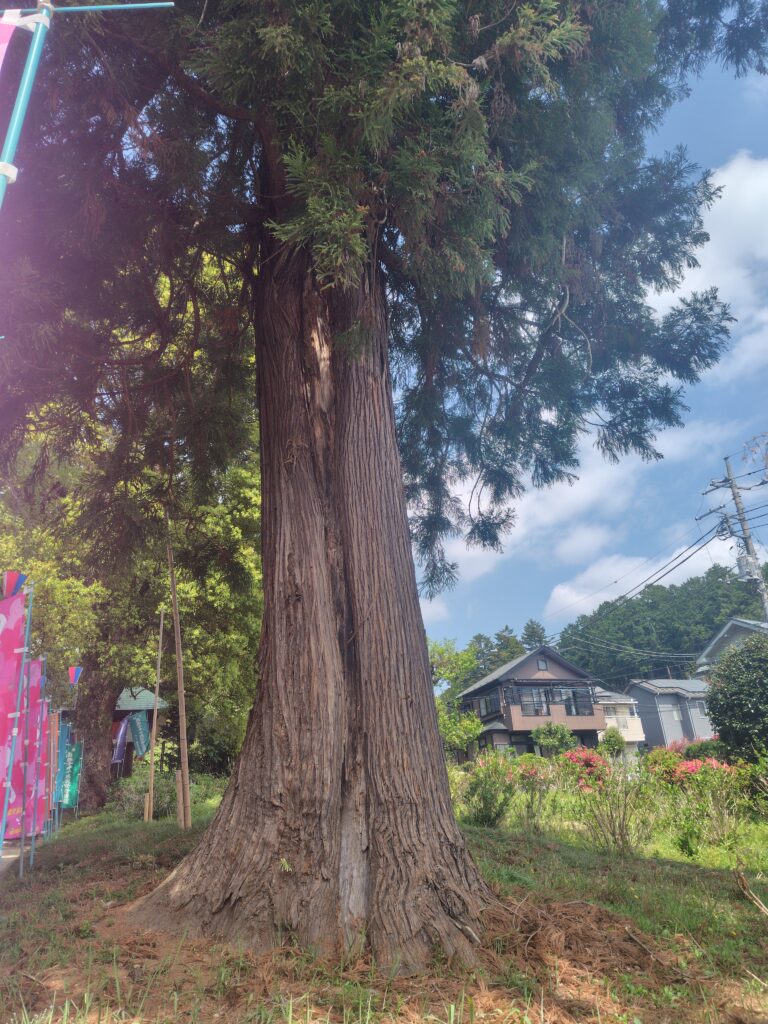

夫婦大スギは樹齢は九百年超え

左杉

右杉

薬師堂

寄棟造り 梁・桁行ともに三間の小仏堂

茅葺き屋根

カヤ材一木造りの薬師如来立像

天井がなく屋根の下地が見えております

真言宗の開祖は空海様

弘法大師像

本堂 重要文化財が見えます

水屋の先もすすめます

向こうには紅いツツジ群

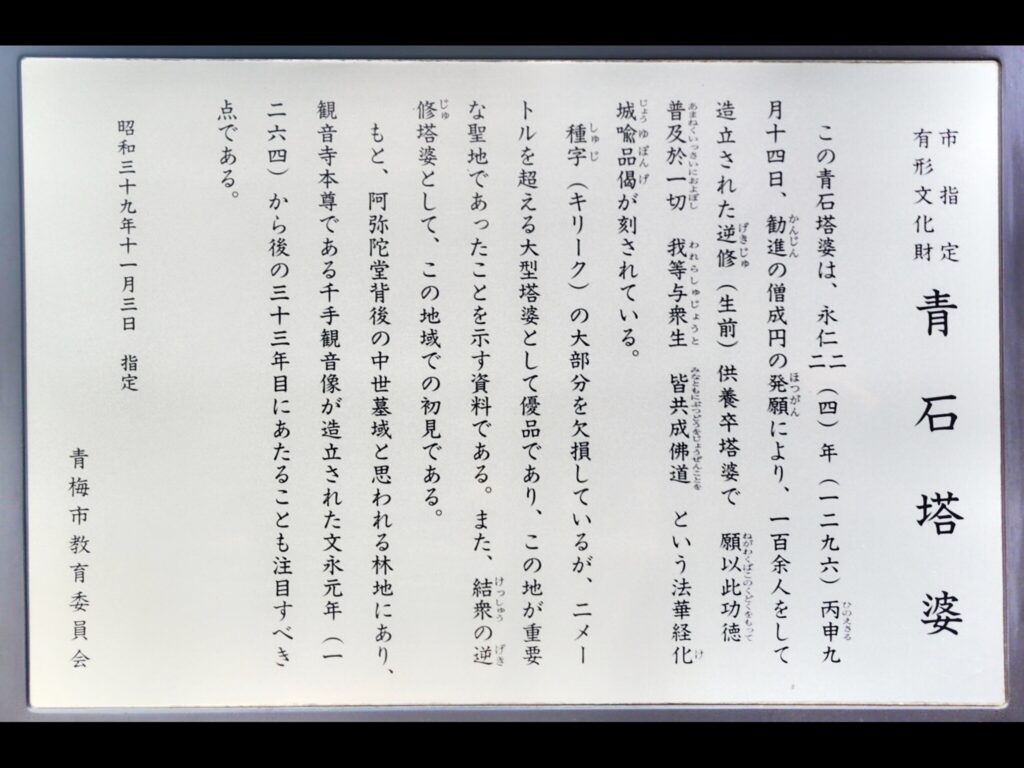

板碑堂にでます

1296年9月14日建立の逆修塔婆

梵字より上部が欠損していますが市内最大の青石塔婆です

本堂

寄棟造り

茅葺に杉皮を葺き込んだ混ぜ葺き屋根

圓通閣の扁額

観音堂を意味しており 観音菩薩は圓通大士という別称があります

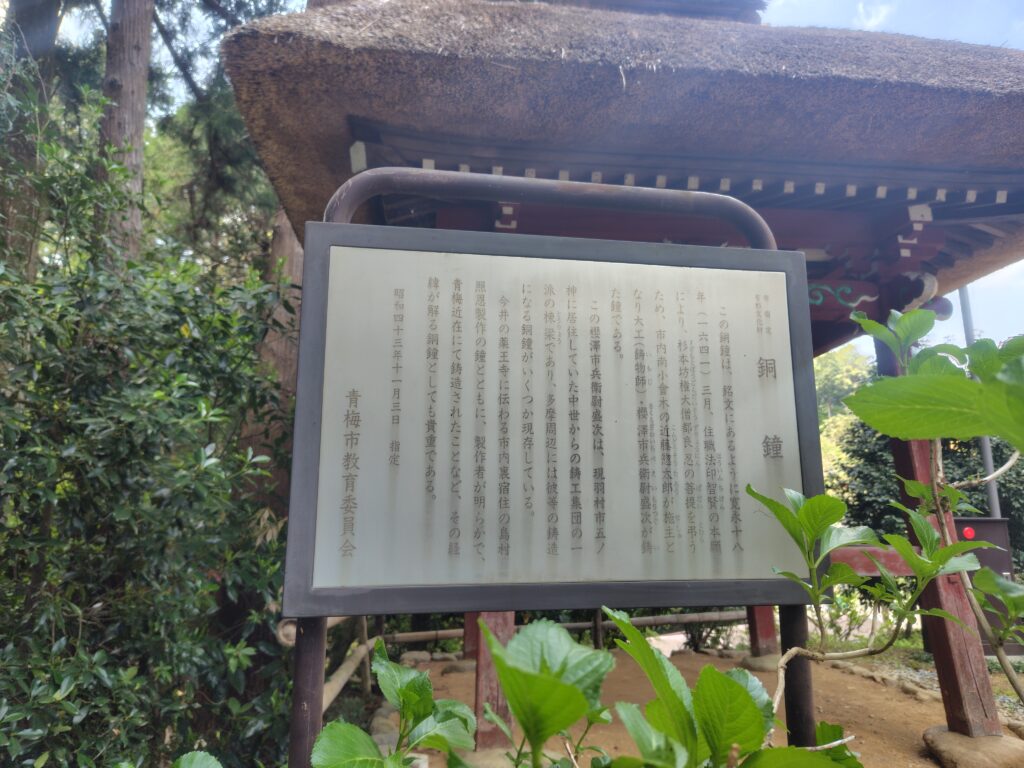

銅鐘 旧鐘楼 1641年鋳造

四脚・茅葺

さぁ下に降りて👣

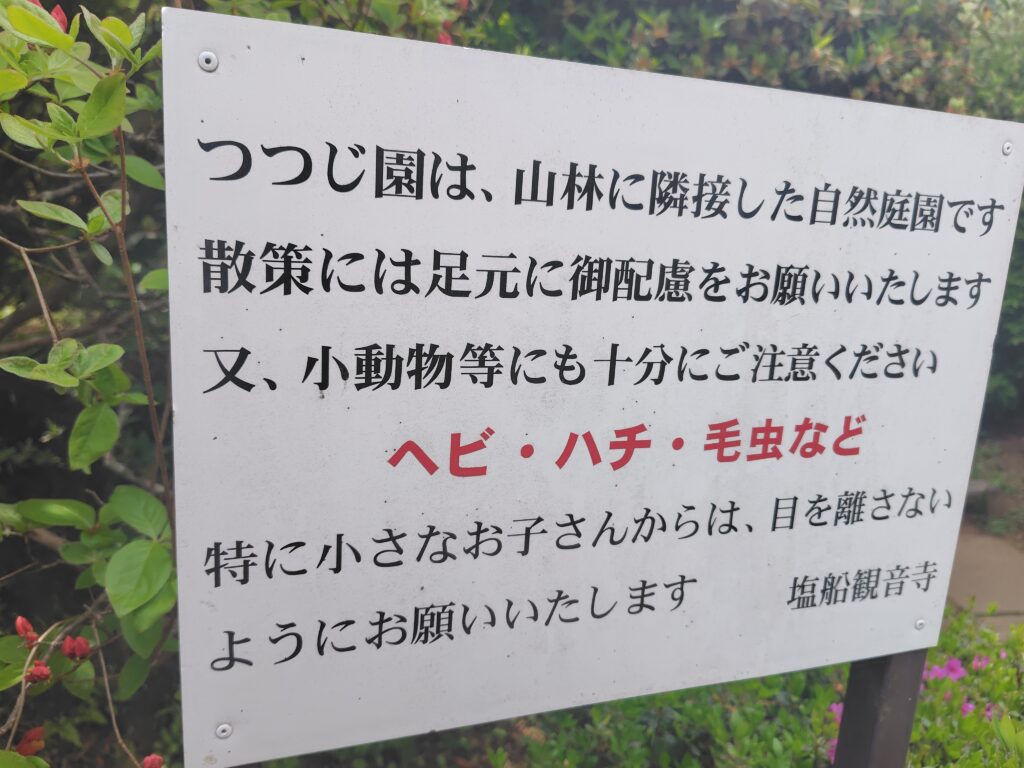

手入れが行き届いたツツジ群へ飛び込みます

足元にシャガ

護摩堂の後ろに平和観音像

囲むように斜面いっぱいにツツジが植栽されており圧巻!

画像をコントラスト処理をしたらよりくっきり!

招福の鐘のある東側が見ごろでした

不動明王像

弘誓閣の扁額

売店スペースで食事ができ ありがたい🥢

勾配はきつくありません 周囲が歩けるようになっております

招福の鐘

ミツバツツジ

西側

平和観音像からの動画

下ります👣

東側

山道を歩くようで楽しいです

再び本堂に戻りました

これは拝見しなくては!

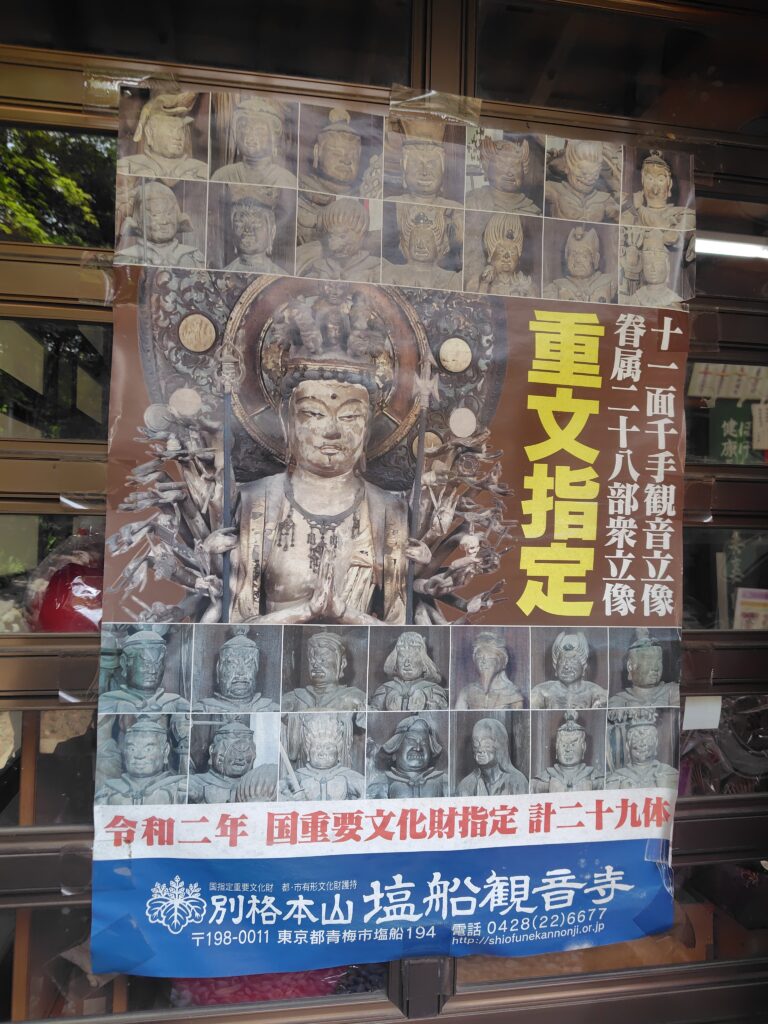

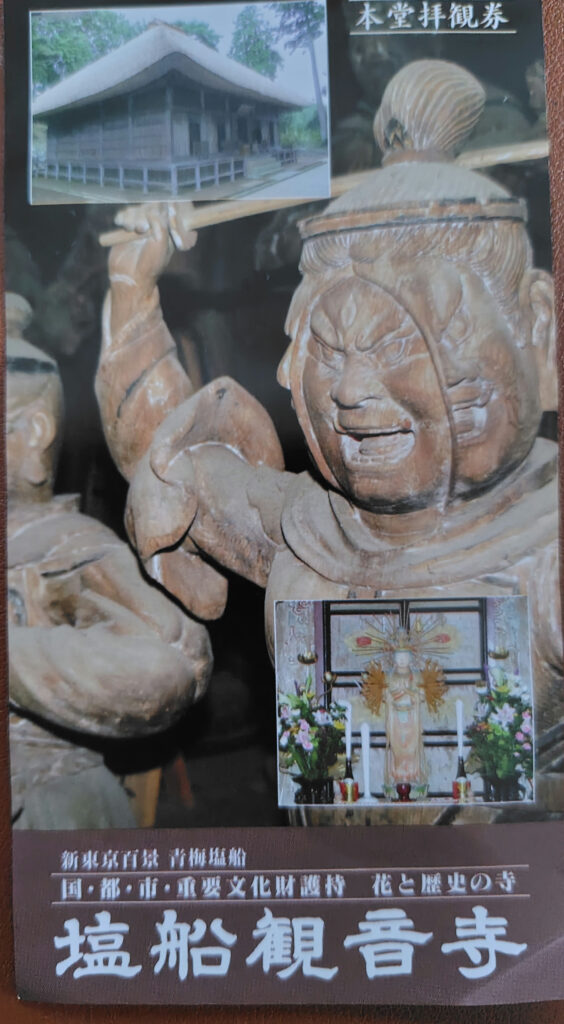

十一面千手千眼観自在菩薩立像

眷属二十八部衆立像

100円で良いのでしょうか

内部

歴史的展示や仏像は写真NG

総本山は 国宝・醍醐寺です

残念ながら今回は格子越しです

&

暗い

厨子も本堂と付随して重要文化財

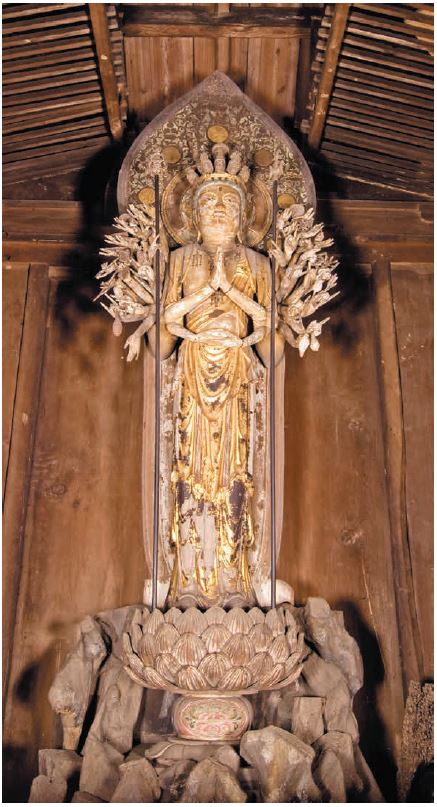

御本尊 千手観音立像 重要文化財

1264年造仏 1512年修復

像高144.0cm

ヒノキ材寄木造り ・玉眼入り・+肉身部金泥塗り・衣部漆箔

以下仏像画像はHPより引用

1268年から1288年にかけて

仏師定快一門によって造られたもので

一体がカヤ材なのをのぞきヒノキ材割矧ぎ造

施主に浄成・栄覚の名があることから本尊の造像と一連のものと推定

重要文化財 二十八部衆は素朴な風貌で像高85センチ〜1メートル程度と小ぶり

脇侍として毘沙門天立像

後列 左の琵吹をひく摩睺羅王 乾闥婆を挟み 笛を吹く迦楼羅王

風神の後ろにチケットの散脂大将

建物も仏像様も素朴で古をしのばせてくれました

修復しすぎてしないのも好感がもて

このまま後世に残ると良いです//

バスの中から道をチェックしていたので帰りは歩きました👣

初スーパー オザムさん

新種のビジューマムGET‼

アイズフラワー(I’s FLOWER)さんでは

エリカ・セシリフローラをGET‼

河辺北大通りのハナミズキも見ごろ

到着~

ツツジはまだ見ごろかと…

仏像御開帳の際はまた参ります!

良いところでした♡