孤高の運慶~国立博物館・ぼたんも in 上野

こんにちは

うちのハツユキカズラが紅葉した

川崎・百合ヶ丘 美容室ブランカのまりです

東向きで

気がついたたらピンクから赤になっていました

プチhappy‼

少し前ですが

運慶の仏像を拝見しにまいりました

東大寺南大門の仁王像造立が有名な

平安時代から鎌倉時代初期に興福寺を拠点に活躍した仏師

力強く大きな体格に厳しい表情そして衣や他細部まで繊細な表現が特徴で

圧倒的な存在感と技巧が本当に素晴らしいのです

昼は井泉本店で頂きました🥢

盛り合わせ定食 一口かつ・海老フライ・海老コロッケ・ほたて

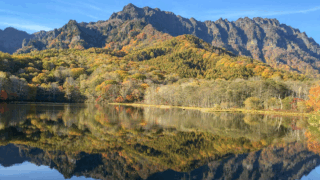

咲始めは十月桜だろうか?

予約はいりませんでした

1882年開館

1938年再建 2001年に重要文化財認定

コンクリート建築に瓦屋根をのせ東洋風を打ち出した帝冠様式の代表的建築

2027年3月に芝生広場になってしまう正面の池の水は抜かれていました

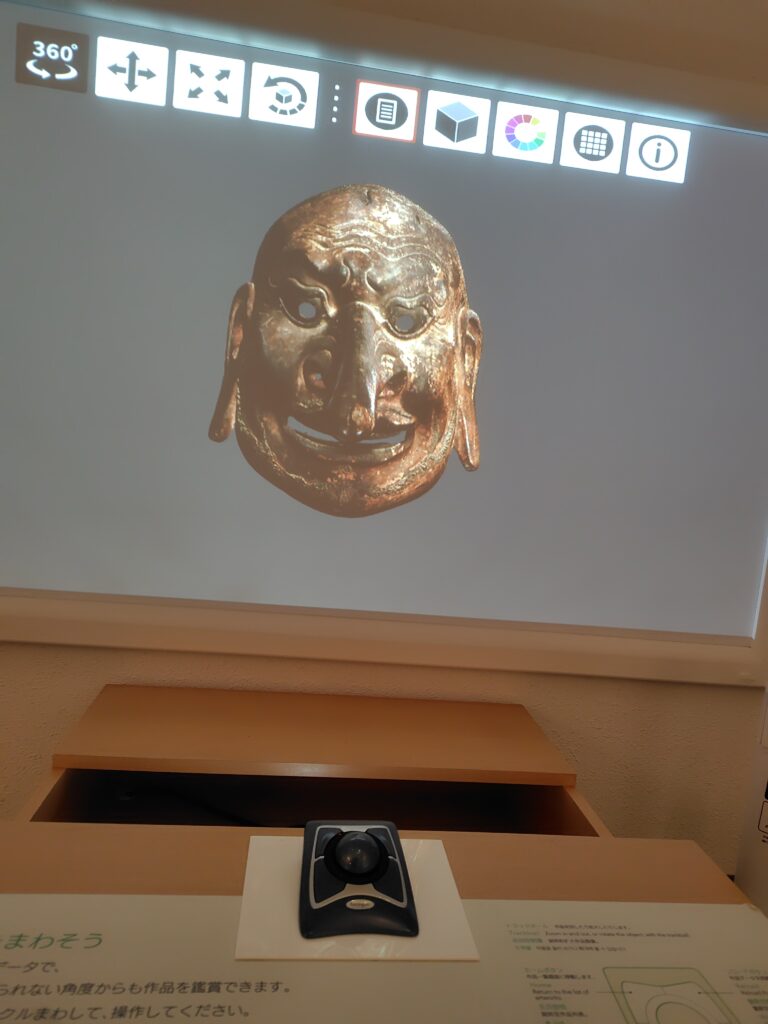

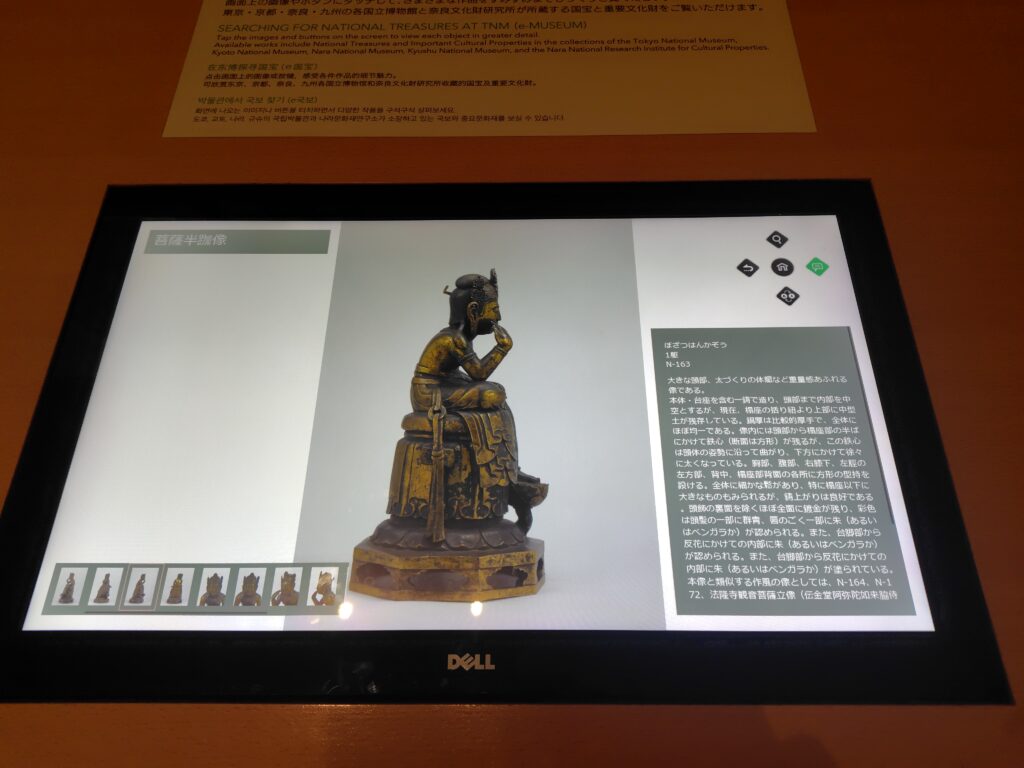

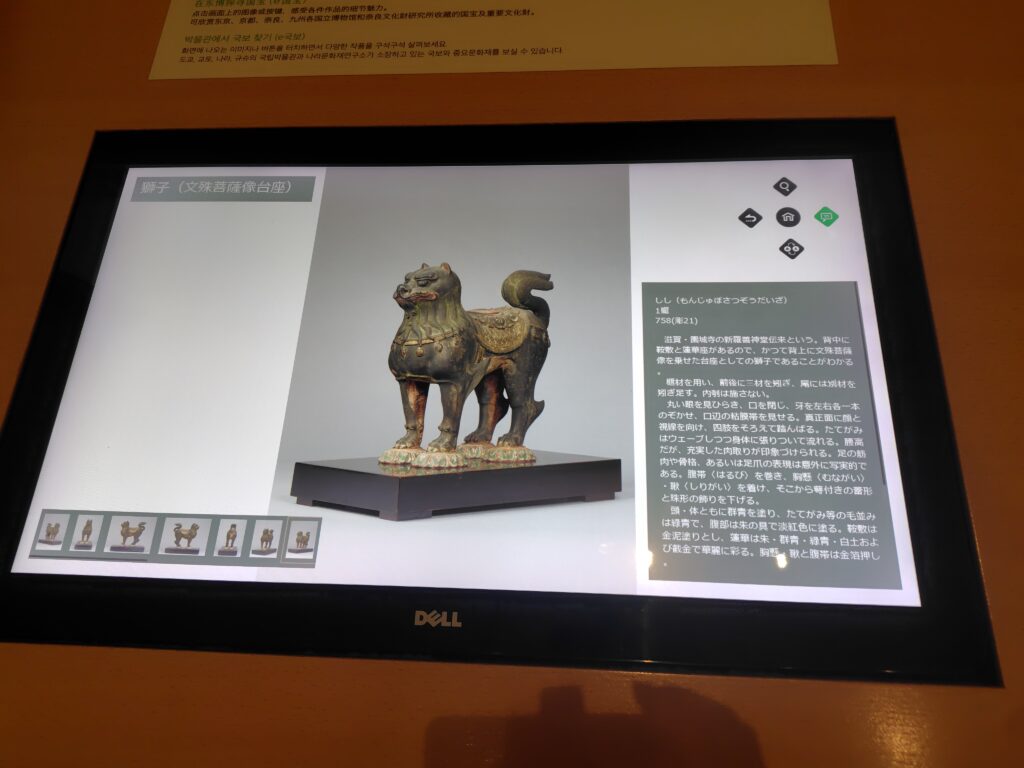

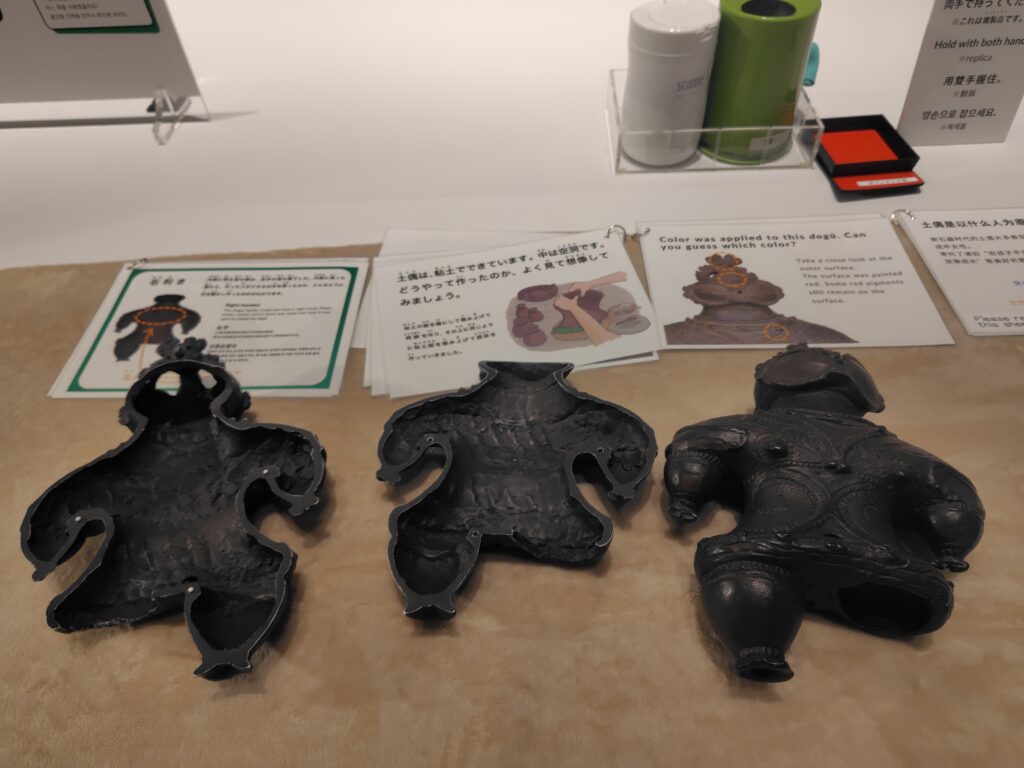

みどりのライオン 体験コーナー

トーハクをまわそうー3D作品画像を動かして鑑賞できます

ボランティアさんががいらしたので

遮光器土偶のレプリカをさわってX線撮影で知った内部の構造も説明していただきました

内側は指の跡があり空洞ですが重い!

では本物を拝見!

写真は国宝や重要文化財を中心ですが

撮影OKの展示が多くなったのには驚きました

平成館

考古展示室

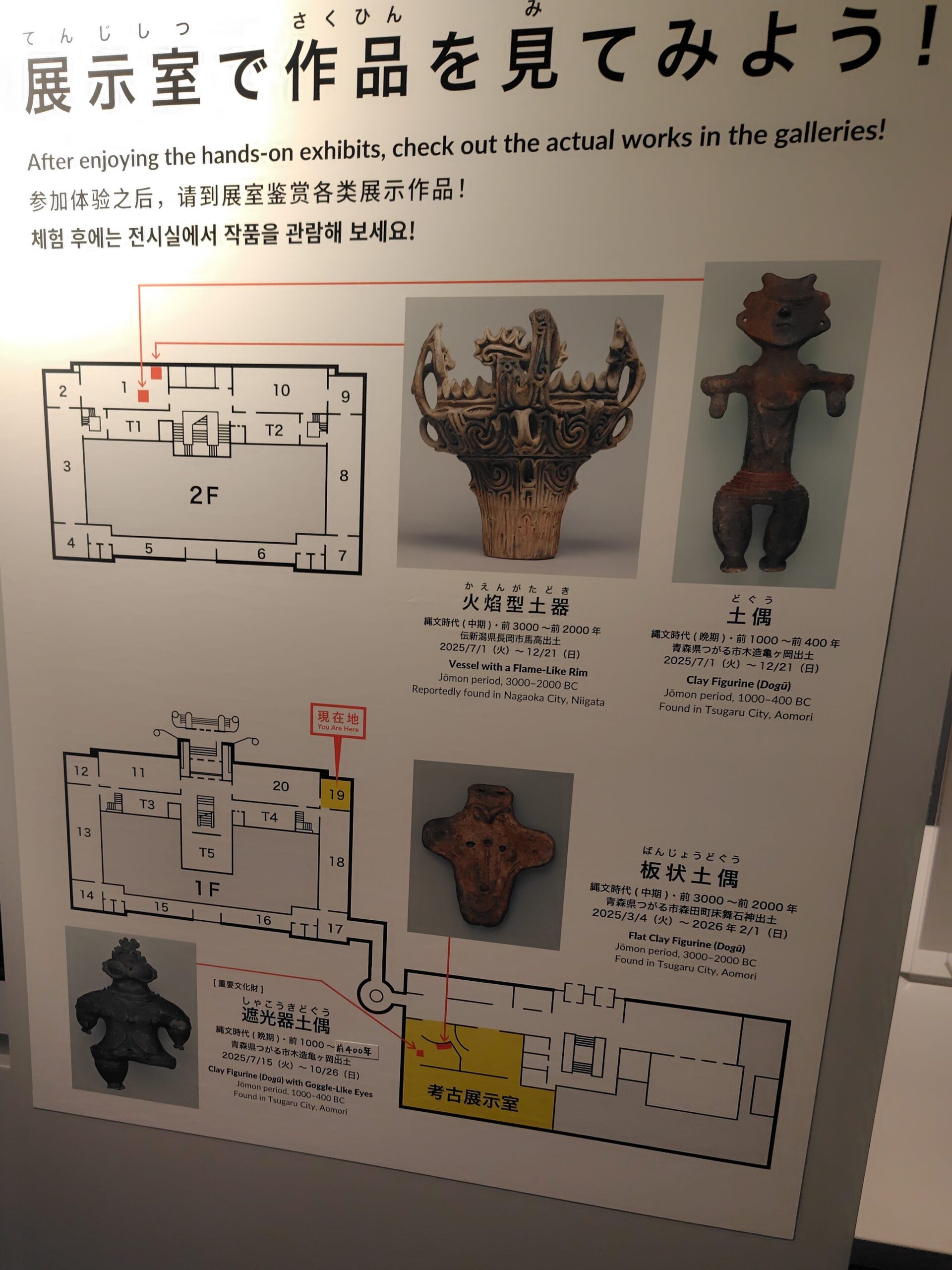

遮光器土偶 重要文化財 紀元前1000~前400年 青森県

土だけで3000年! ~展示は2025年10月26日まで

縄文時代の祈りの道具・土偶の多くは妊娠した女性の表現が多く

子孫繁栄や豊饒を祈るために作られたと考えられています

人形装飾付異形注口土器 重要文化財 紀元前2000~前1000年 北海道

↓HPより引用 ~展示は2025年10月28日まで

土面 重要文化財 紀元前1000~前400年 青森県

HPより引用↓紐掛けの穴がなく裏が平らで顔につけられないので

手に持つなどして使ったと考えられています

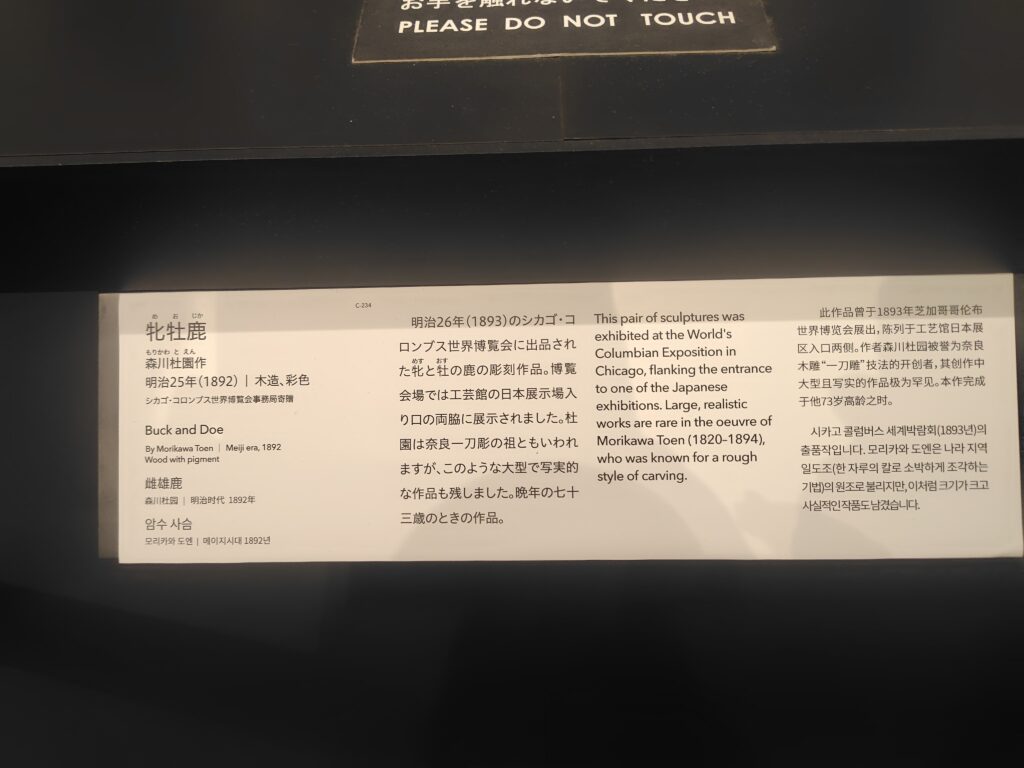

1893年のシカゴ・コロンブス世界博覧会に出品された牝と牡の2躰の鹿

牝牡鹿

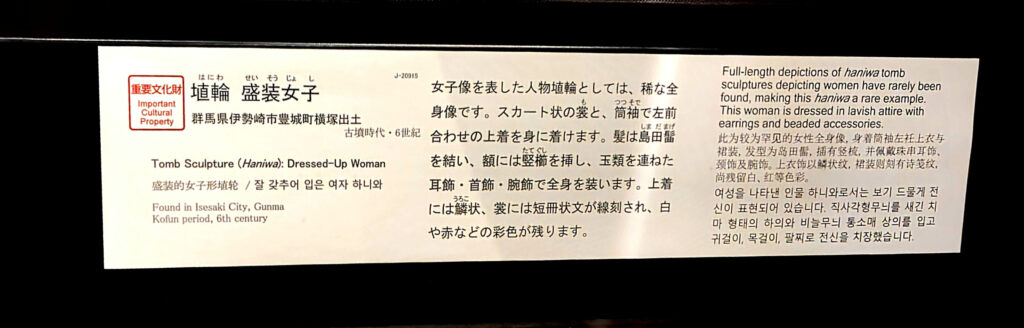

埴輪 盛装女子 重要文化財 古墳時代・6世紀 群馬県

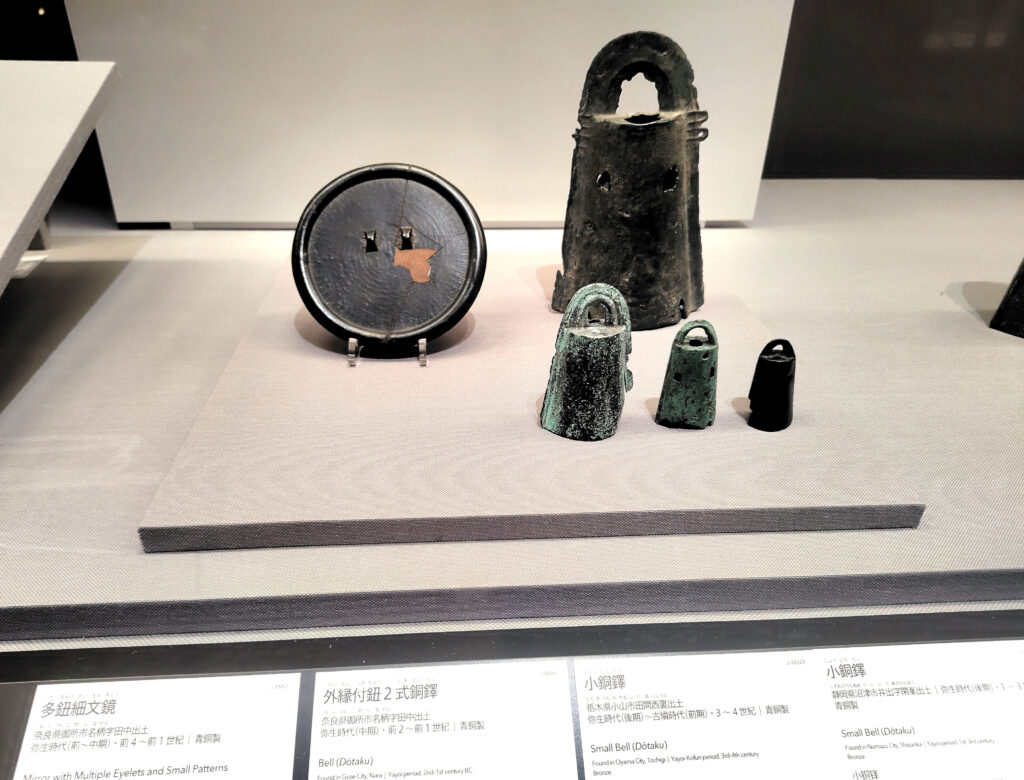

扁平鈕式銅鐸

魚をついばむ鳥やイノシシ猟など農耕生活や

杵で臼をつく人物や梯子が掛けられた高床建物描かれております

外縁付鈕2式銅鐸

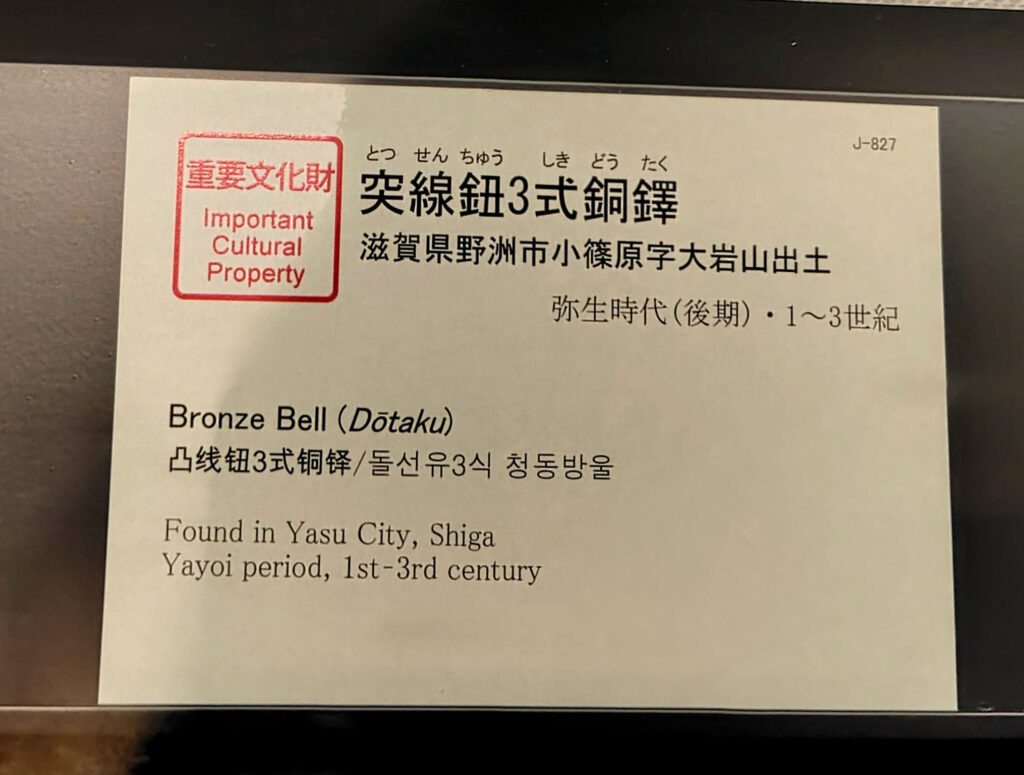

突線鈕3式銅鐸 重要文化財 1~3世紀 滋賀県

現存する日本の銅鐸としては最大

紀元前3世紀頃に中国や朝鮮半島から伝わった

青銅は銅・すず・鉛からなる合金つくられた儀礼用の鐘です

当初は金色に光り輝いていました

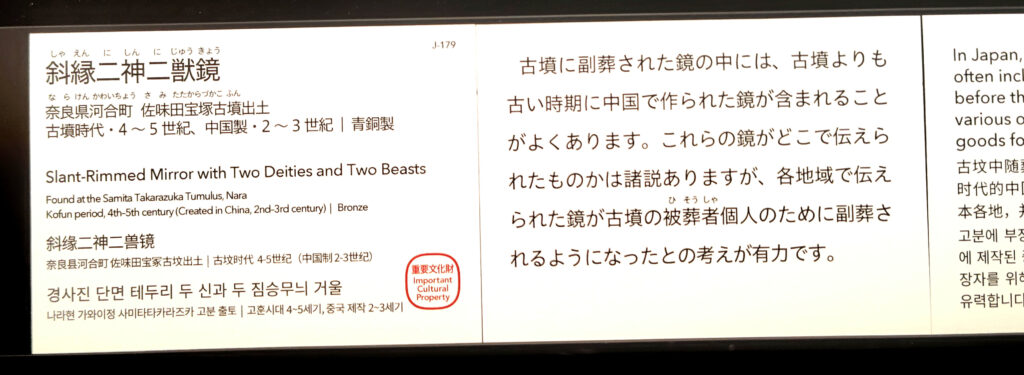

斜緑二神二獣鏡 重要文化財

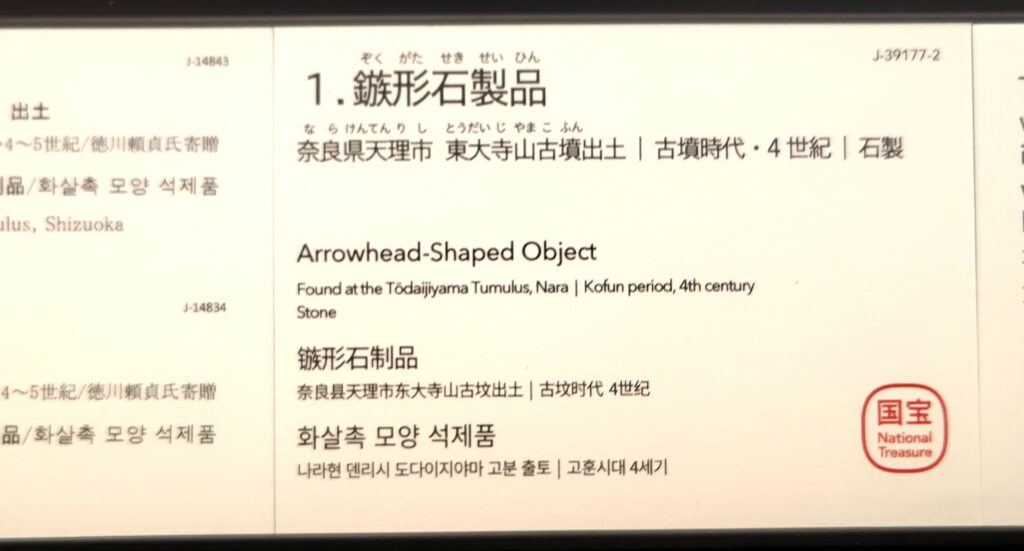

鏃形石製品 国宝

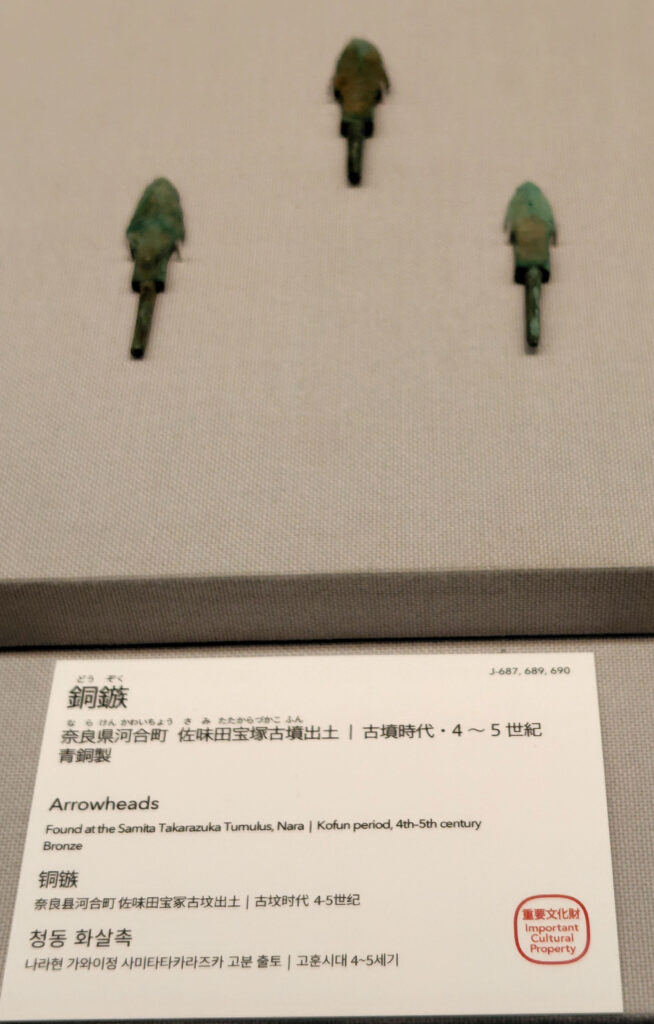

銅族 重要文化財

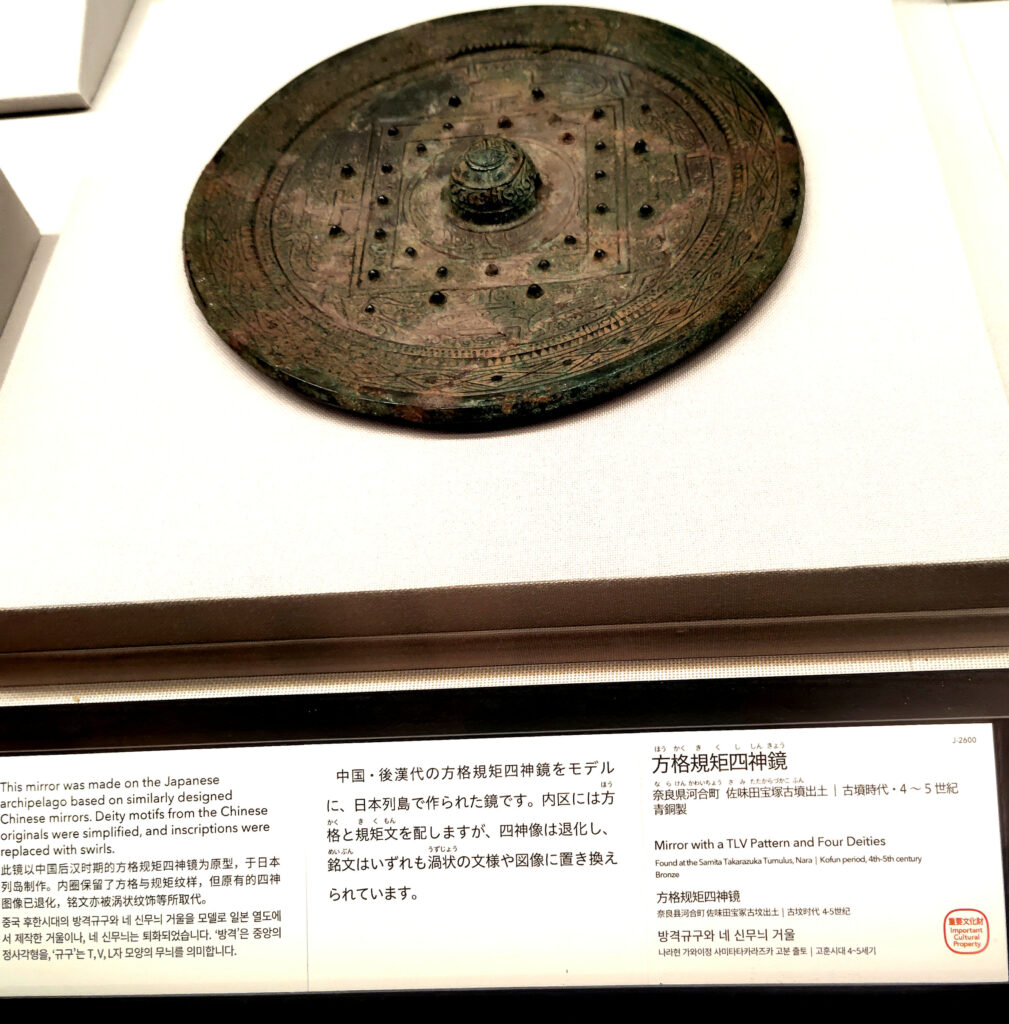

方格規矩四神鏡 重要文化財 古墳時代・4~5世紀 奈良県

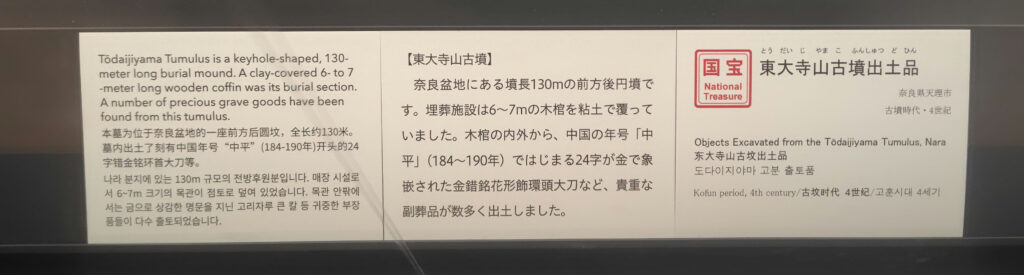

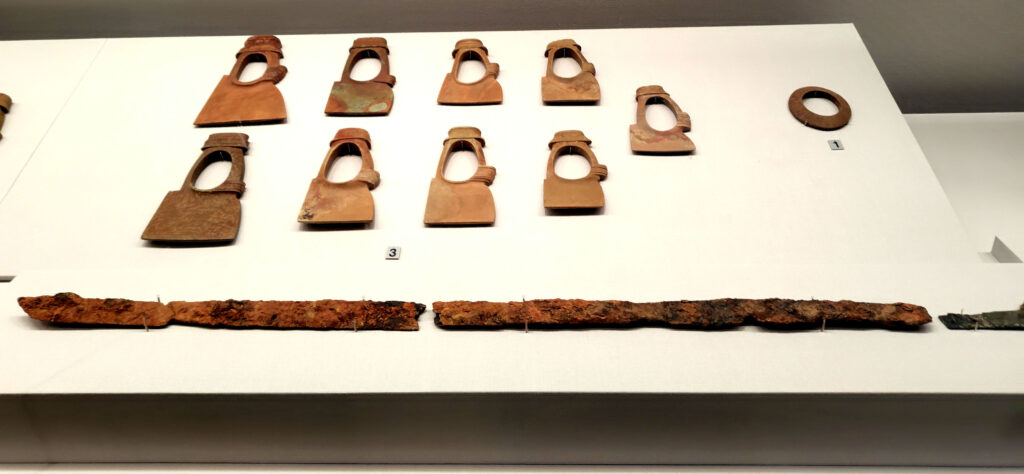

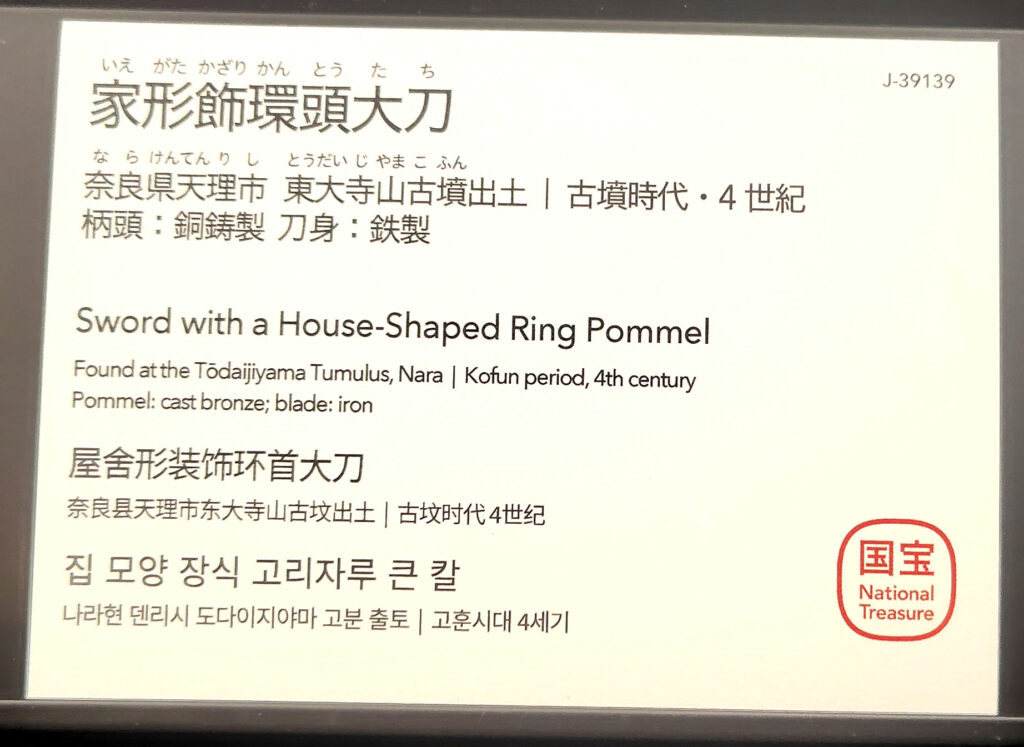

東大寺山古墳出土品 国宝 古墳時代4世紀 奈良県

家型飾環頭太刀

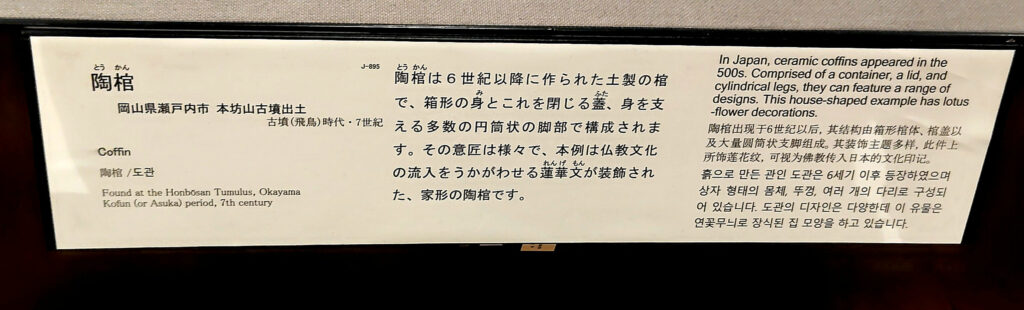

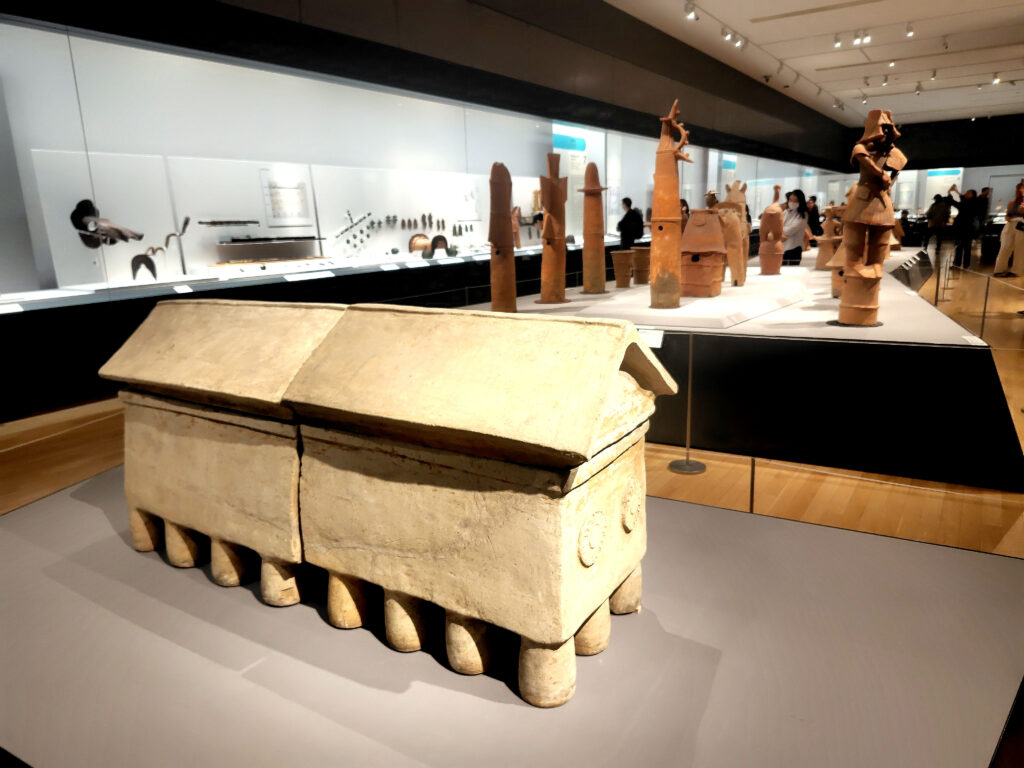

陶棺 土でできた棺 岡山県

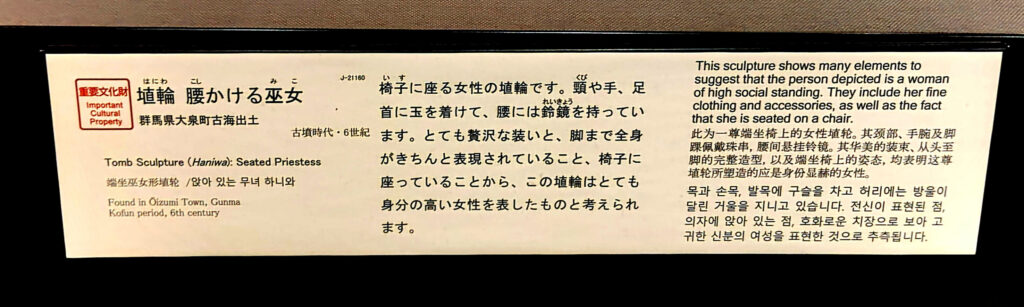

腰かける巫女 重要文化財 古墳時代6世紀 群馬県

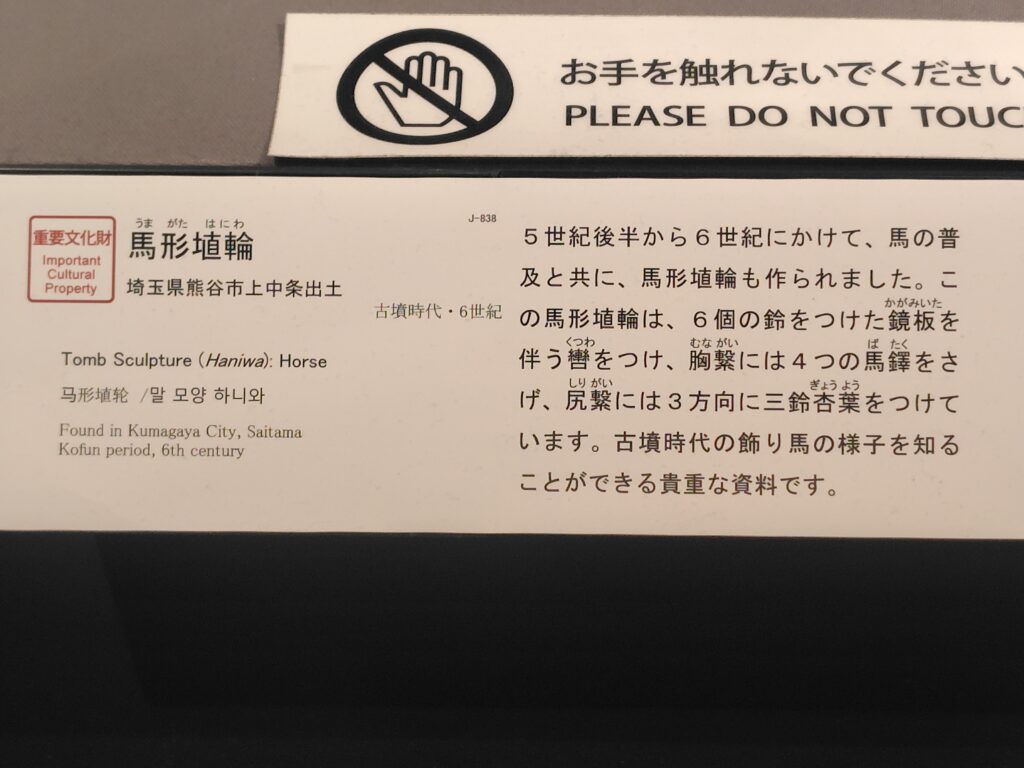

馬型埴輪 重要文化財 古墳時代6世紀 埼玉県

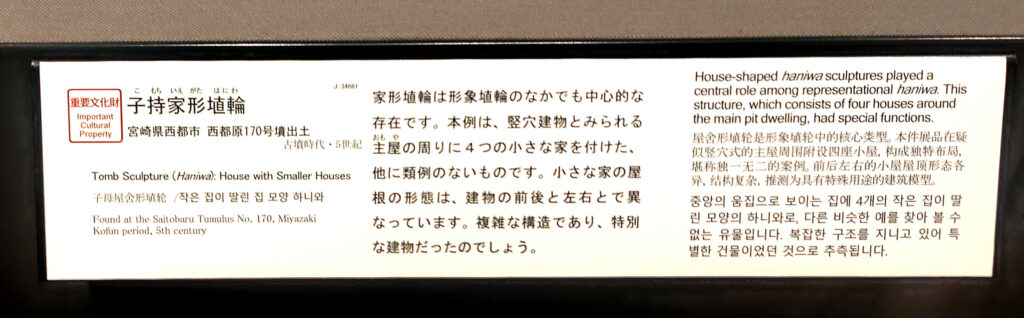

子持家型埴輪 重要文化財 古墳時代5世紀 宮崎県

母屋に4つの部屋が付いています

猿型埴輪 重要文化財 古墳時代6世紀 茨城県

子ザルを背負った跡と頬に赤が残ります

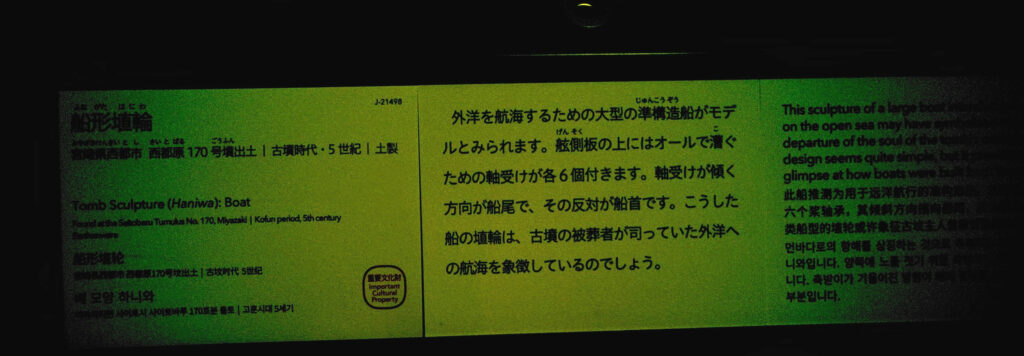

船形埴輪 全長約1メートル 重要文化財 古墳時代5世紀 宮崎県

当時の船の構造がわかるように作られている船の形の埴輪

は有力者や古墳を飾ったと言われています

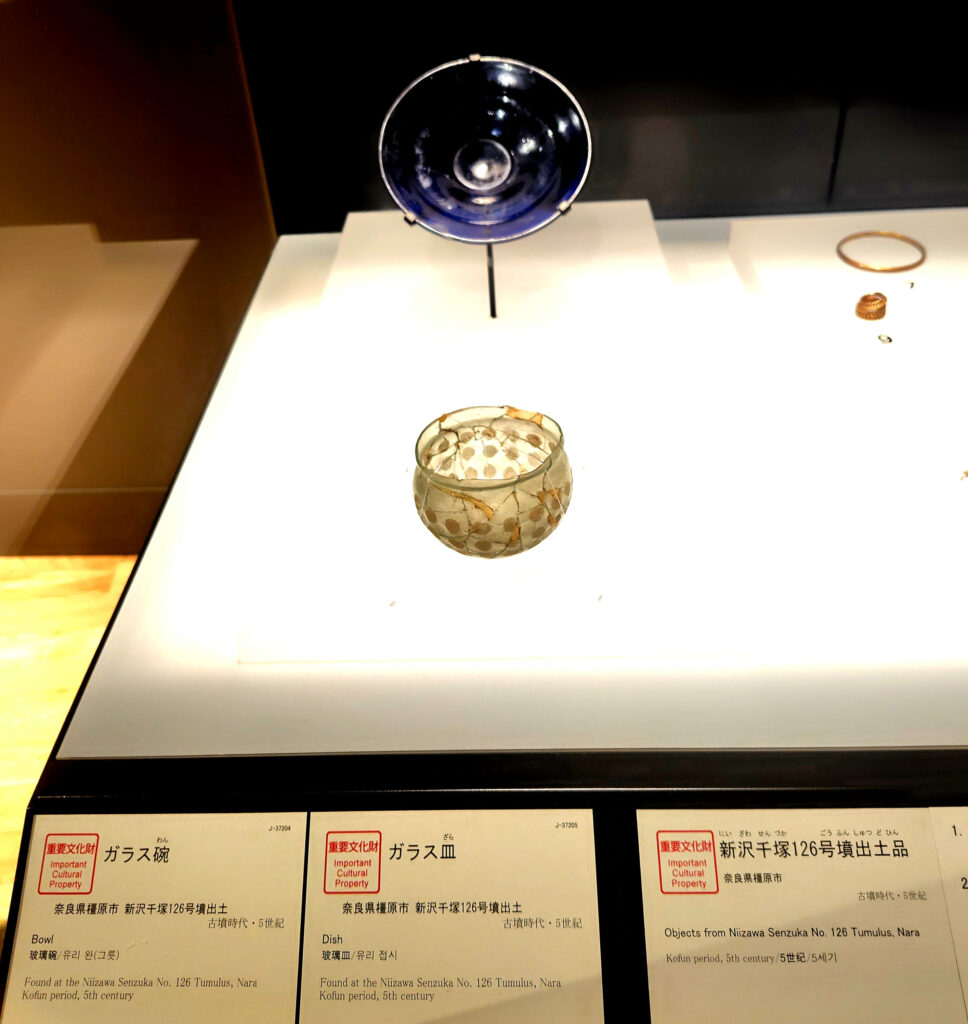

新沢千塚126号墳 出土品

=奈良盆地南部の越智岡丘陵上に分布する約590基からなる古墳群中の一基で

5世紀における日本列島への舶載品が多数出土しております

ガラス碗 古墳時代5世紀 重要文化財

ガラス皿 古墳時代5世紀 重要文化財

共にペルシャ地方(現在のイラン・イラク付近)からもたらされた

1 金製方形板

2 垂飾付耳飾を含め全てが重要文化財

狩猟文鏡 重要文化財 古墳時代・4~5世紀 群馬県

周りの10人の人物のうち9人は盾を持ち刀や剣を振りかざしており

内側には4人の人物と4頭のシカが描かれています

HPより引用↓

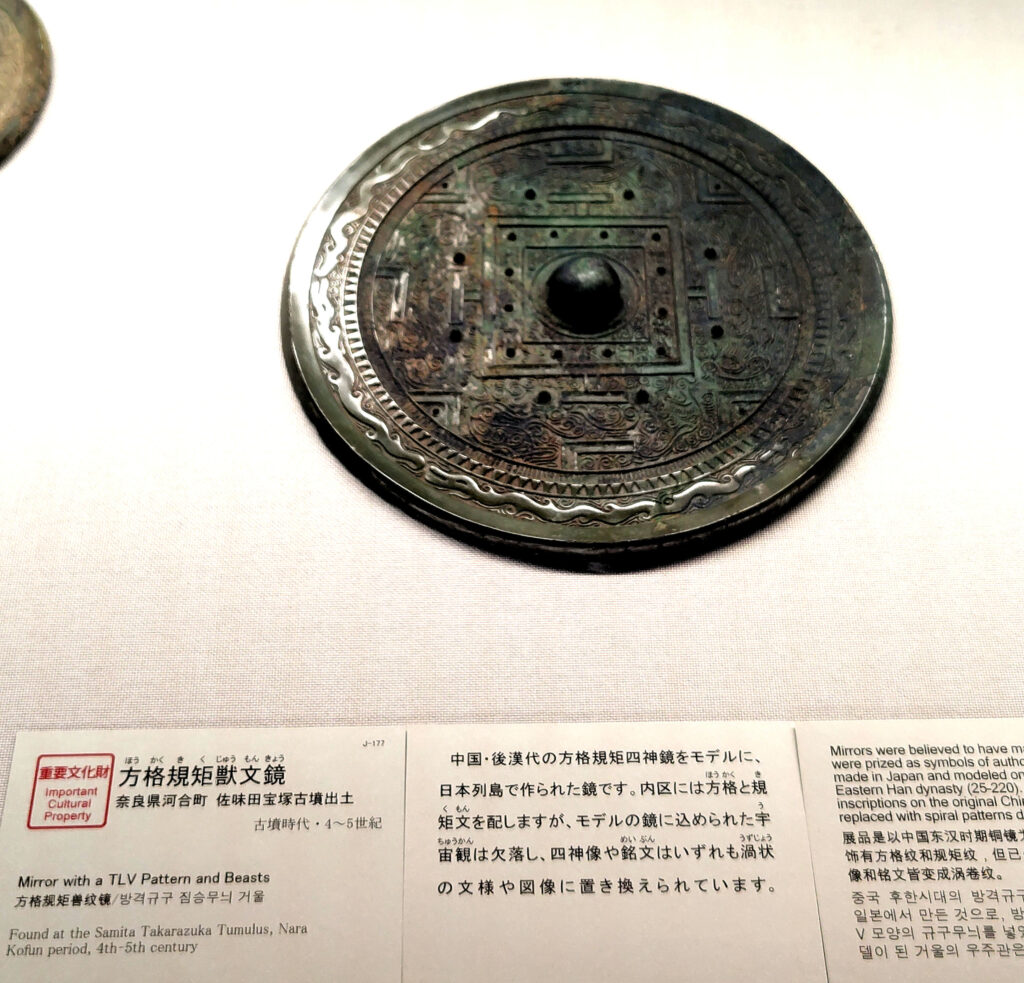

方格規矩獣文鏡 重要文化財 古墳時代・4~5世紀 奈良県

古墳時代前期に中国鏡を模倣した製作が盛んになり

方位を象徴する四神の図像と規矩文で

古代中国の宇宙観を表現した方格規矩四神鏡はそ代表ですが

自由な解釈で図像を模倣し発達させた方格規矩鏡が創作されるようになります

右 三角縁同向式神獣鏡 重要文化財 古墳時代・4世紀 群馬県

左 画文帯同向式神獣鏡 重要文化財 古墳時代・4世紀 大阪府

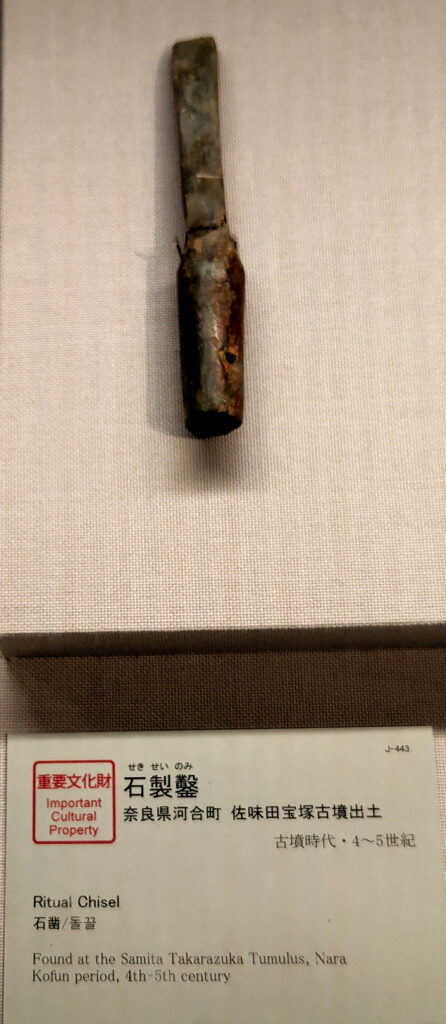

石製のみ 重要文化財 古墳時代4~5世紀

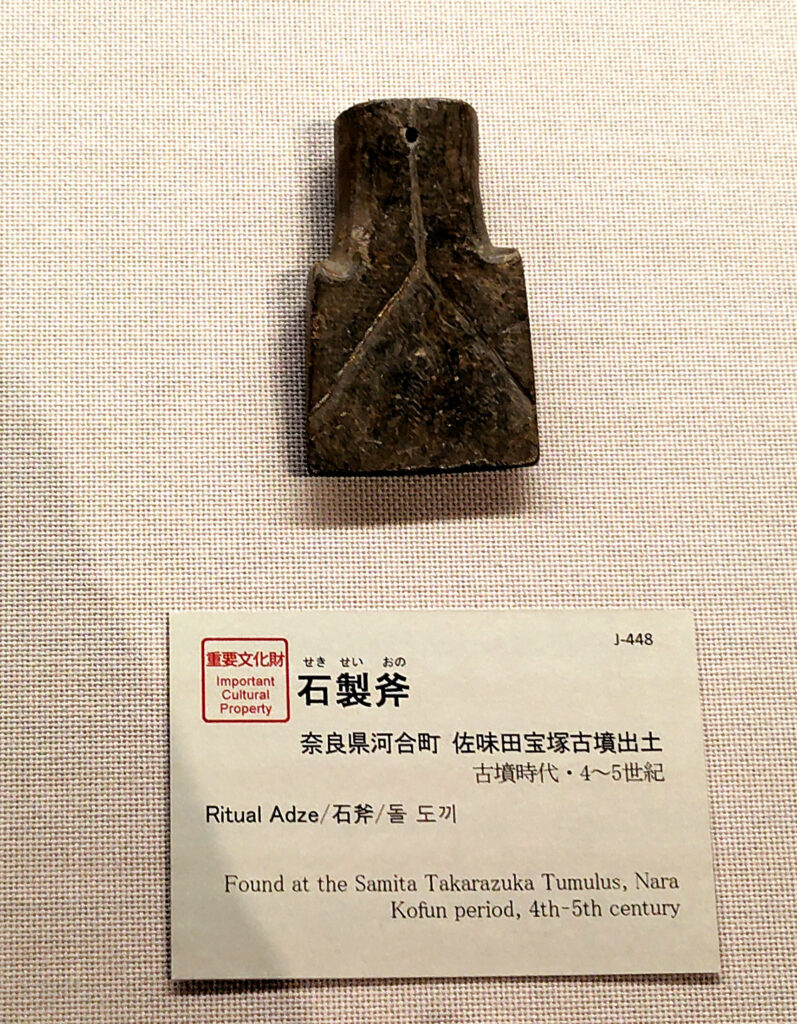

石製おの 重要文化財 古墳時代4~5世紀

共に奈良県佐味田古墳出土品

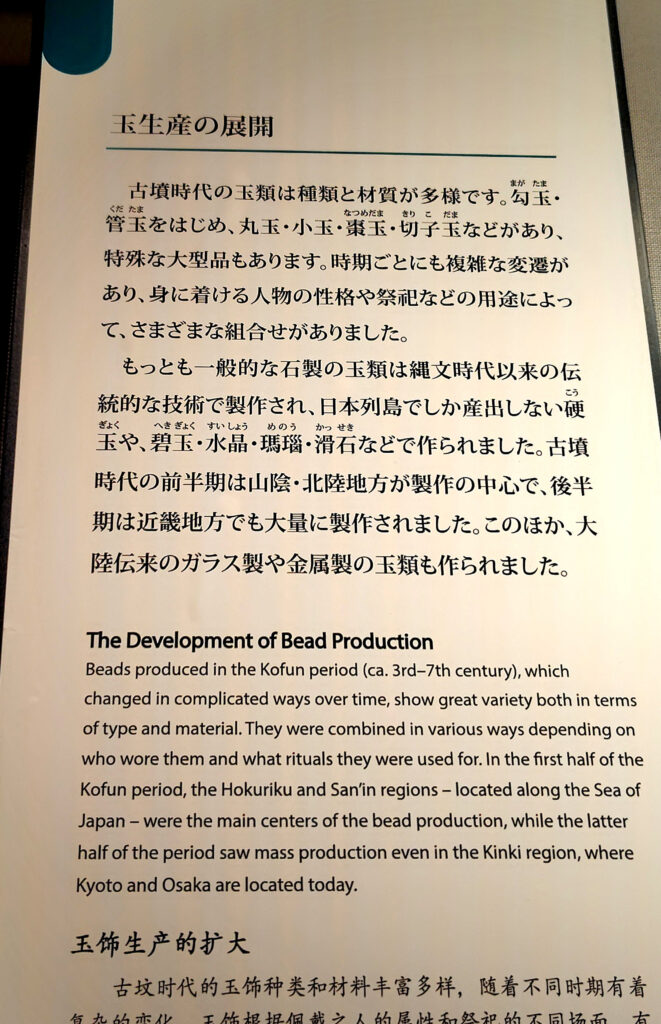

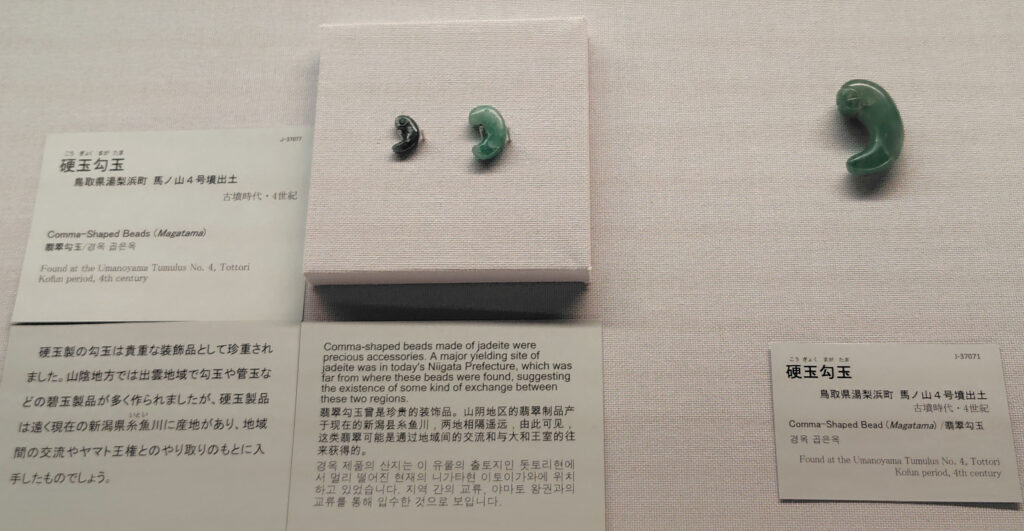

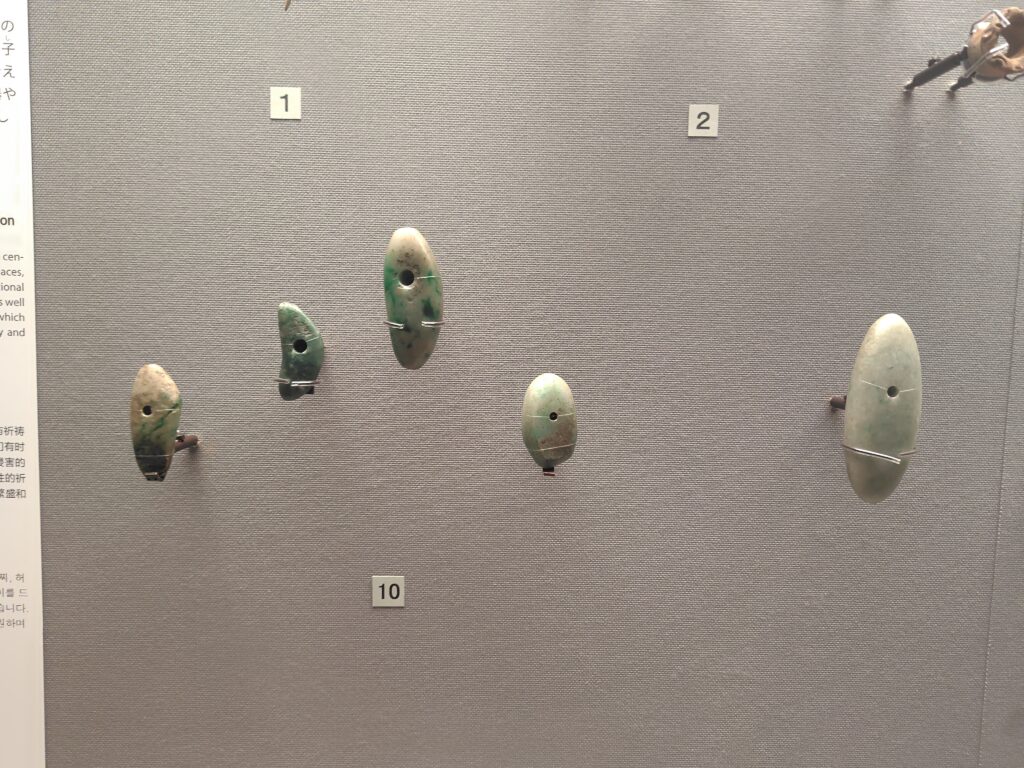

古墳時代装身具の代表である玉類の硬玉ヒスイ

他には碧玉・水晶・瑪瑙・滑石・ガラス製などさまざまな材質で製作され

形状は勾玉・管玉・小玉・棗玉など多様です

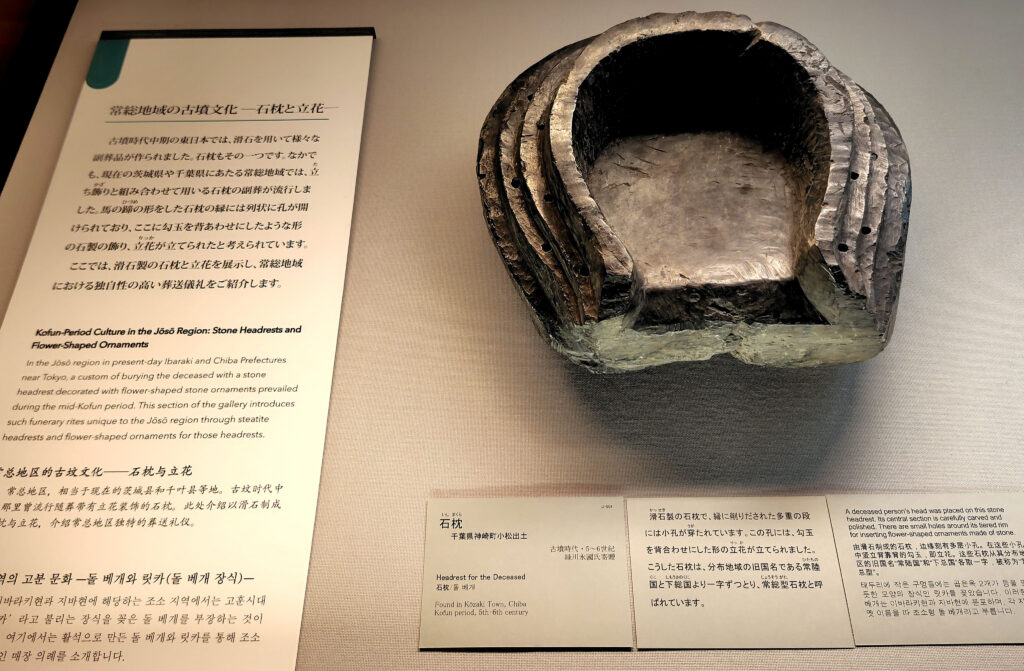

石枕 古墳時代・5~6世紀 千葉県

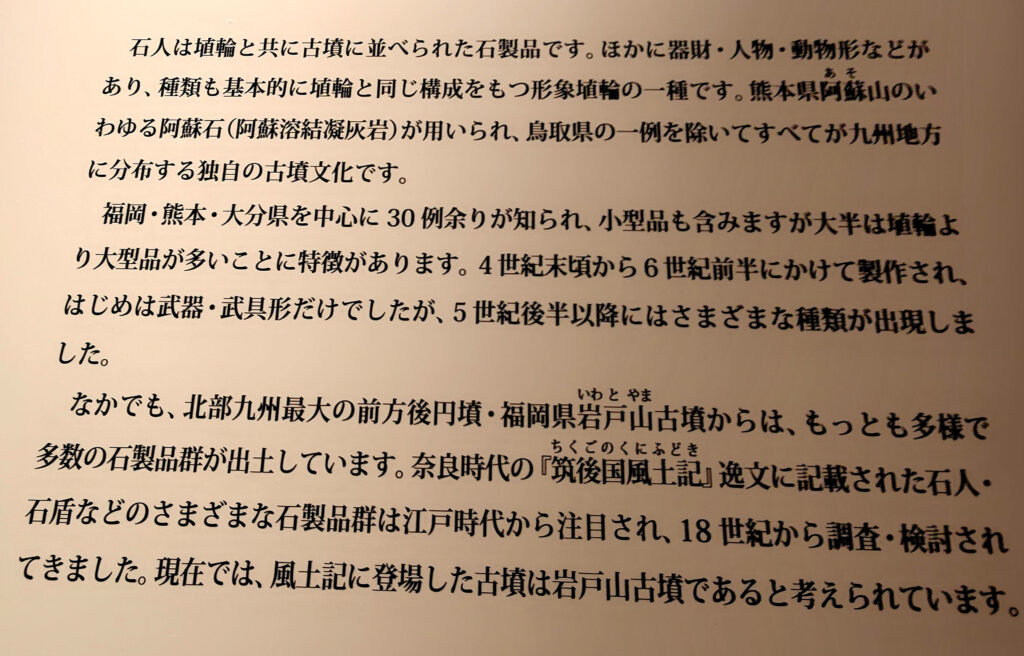

石人 重要文化財 古墳時代・6世紀 福岡県 岩戸山古墳出土

髪型はみずらで大きいです

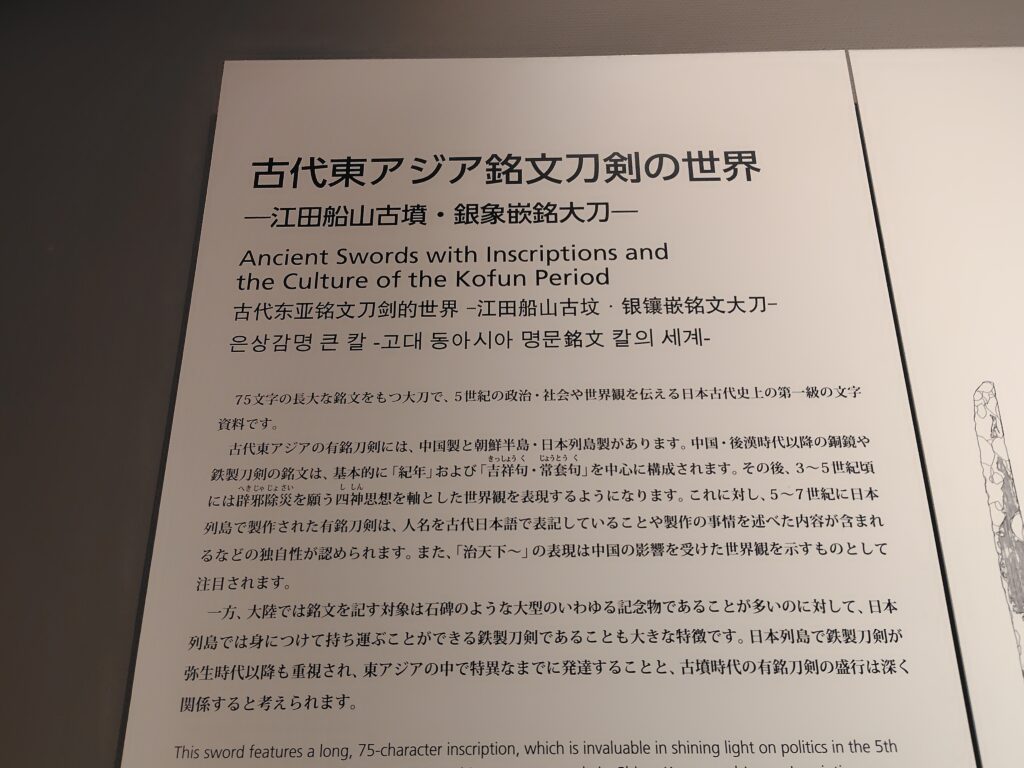

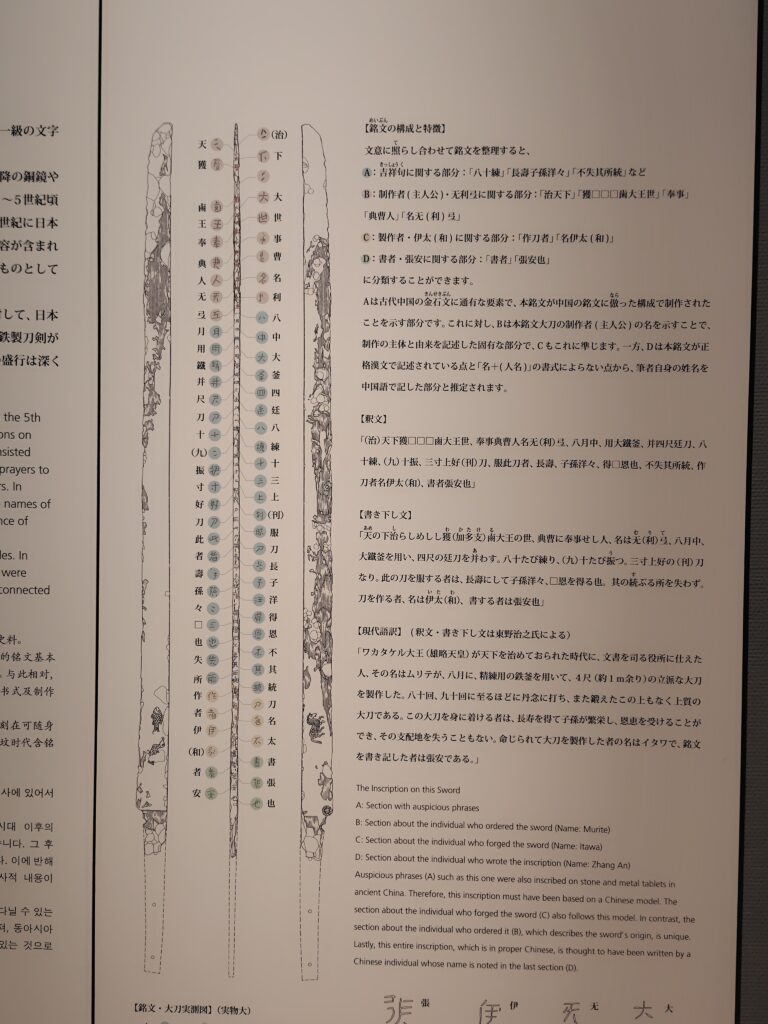

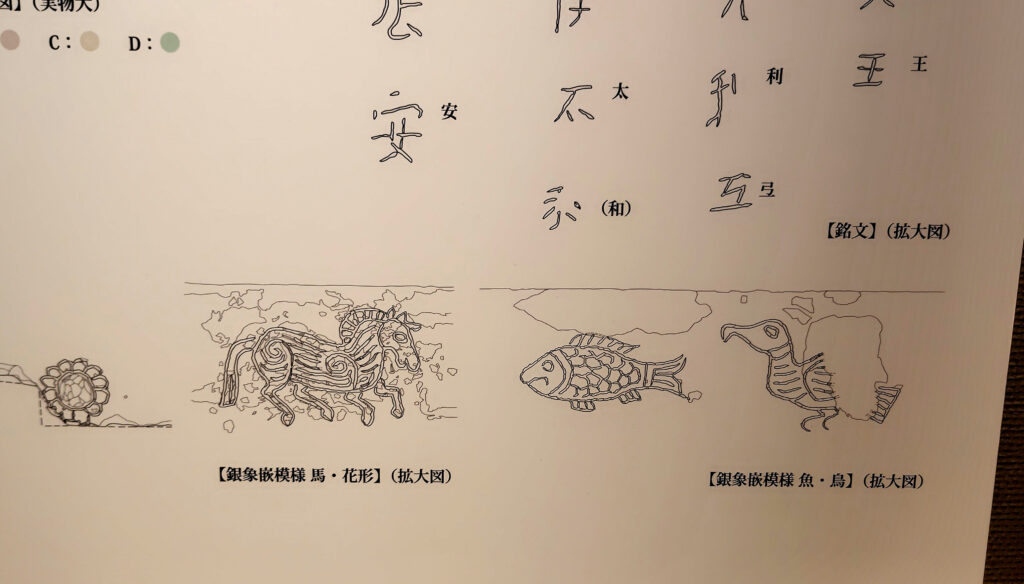

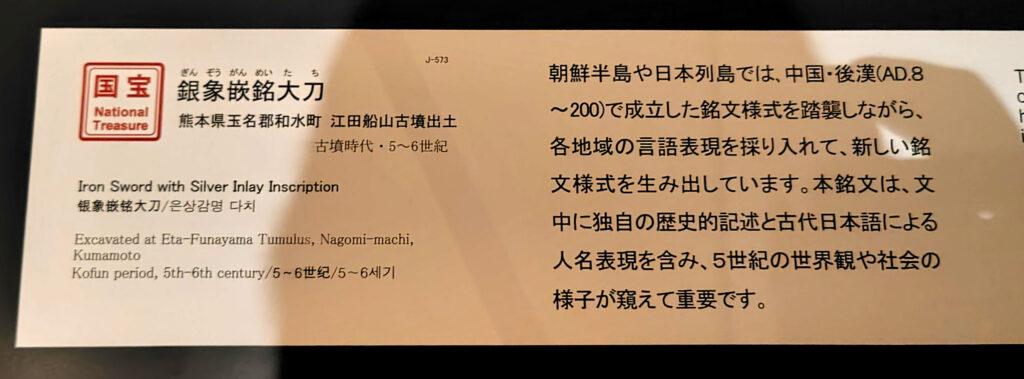

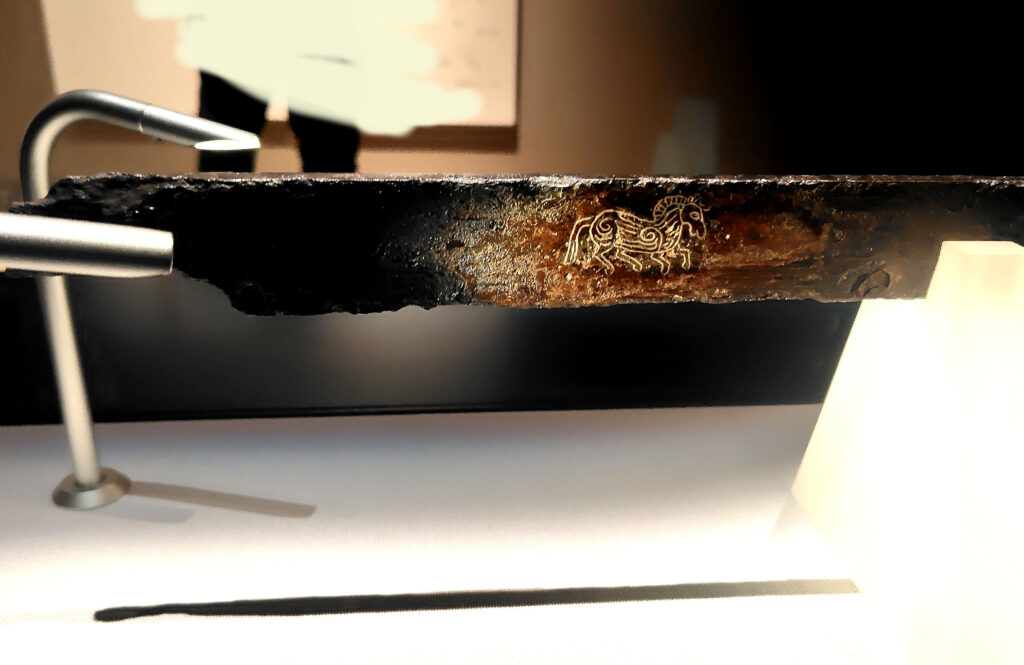

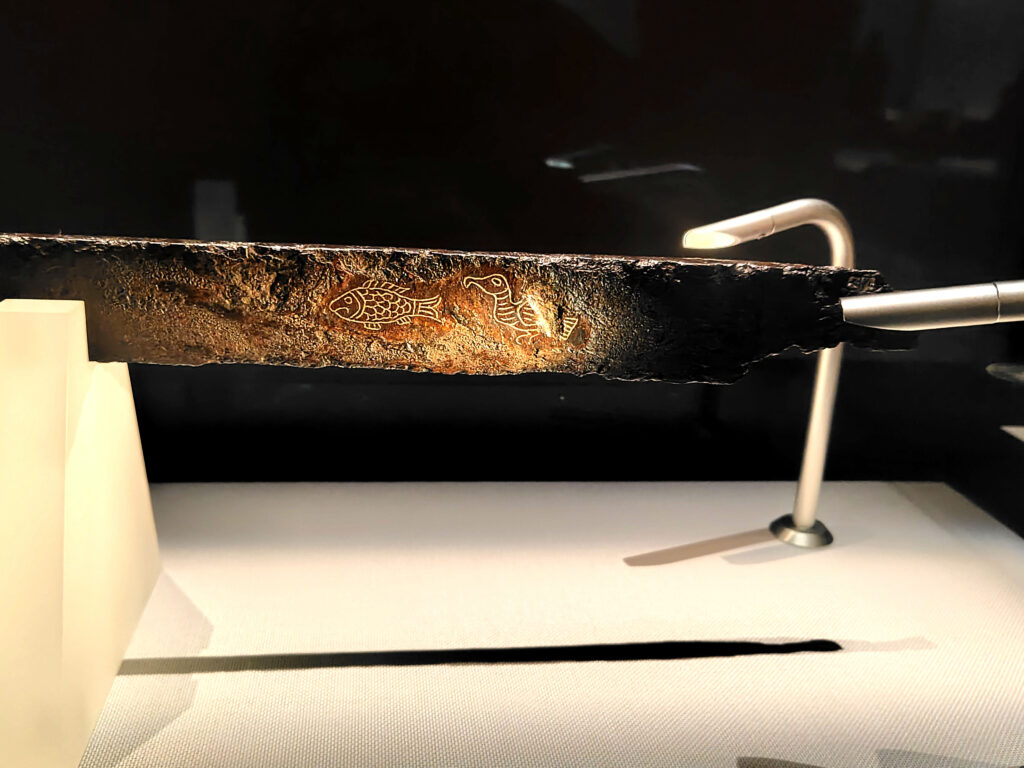

国宝 銀象嵌銘大刀は5世紀の長大な銘文と鳥・魚・馬形文様を施しています

熊本県江田船山古墳出土 古墳時代5~6世紀

ガラス碗 重要文化財 古墳時代6世紀

大阪府伝安閑陵古墳出土 制作地ササン朝ペルシア

HPより引用↓

熊本県江田船山古墳出土品はさまざまな朝鮮半島伝来品が多数含まれる

一方で日本列島独自の武装具なども含まれます

横矧板革綴短 国宝 甲古墳時代・5~6世紀

国宝ばかり

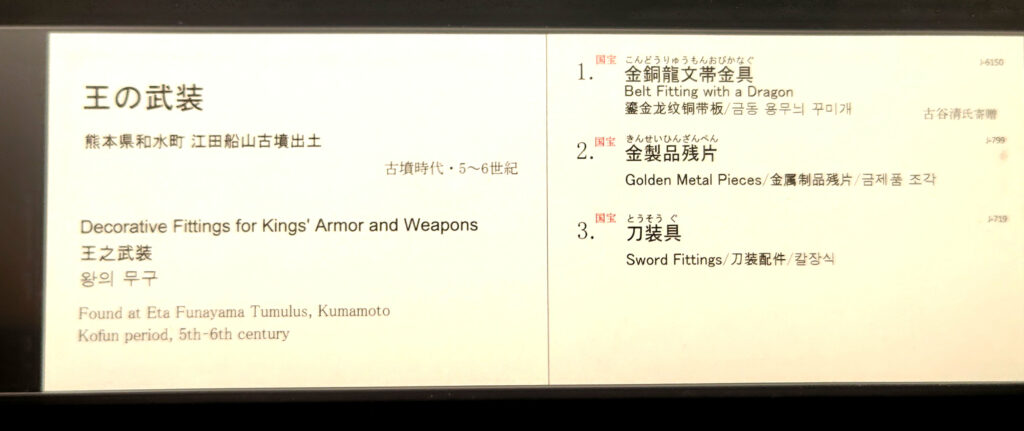

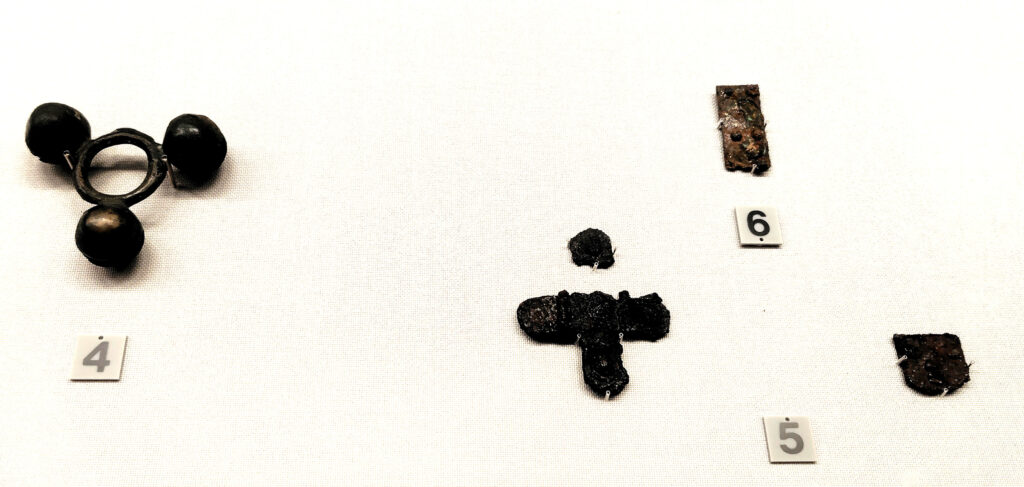

1金銅龍文帯金具 2金製品残片 3刀装具

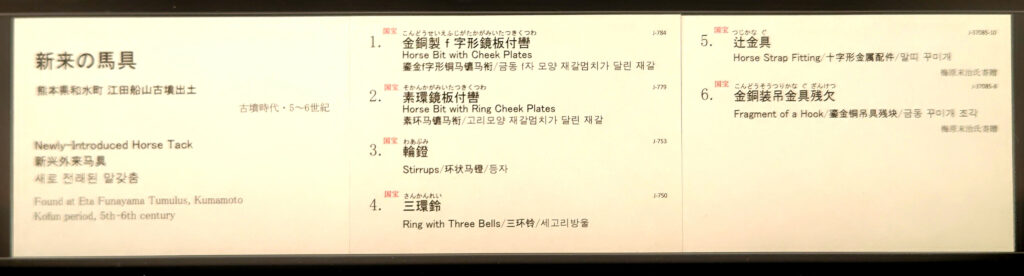

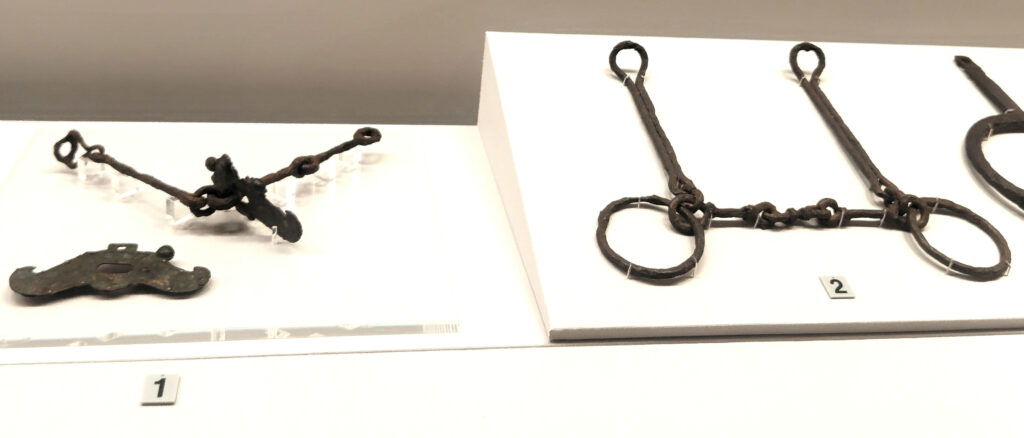

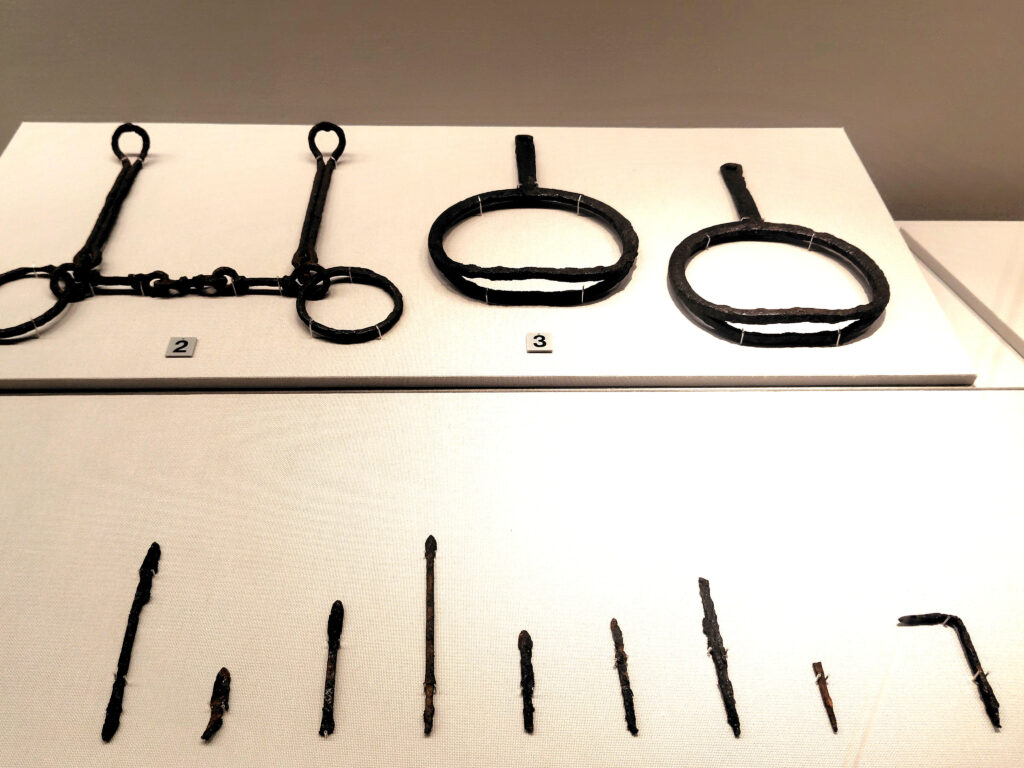

1金銅製f字形鏡板付轡 2素環鏡板付轡 3輪鐙 4三環鈴 5辻金具 6金銅装吊金具残欠

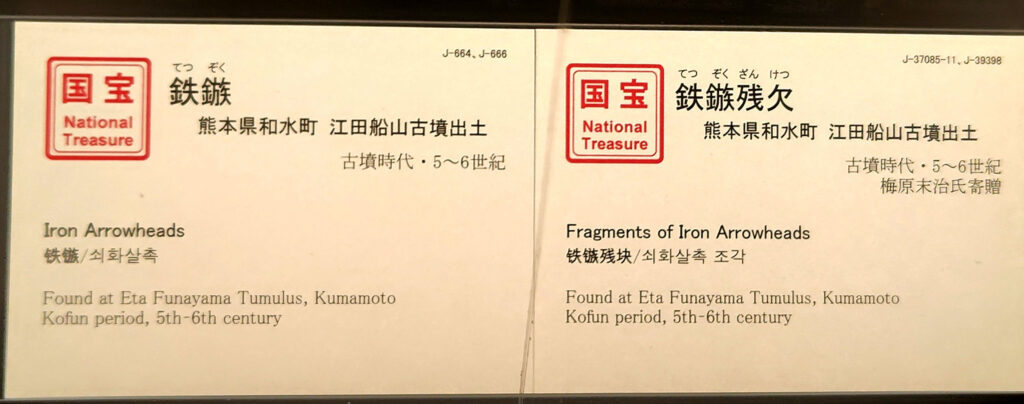

↑鉄鏃 国宝 矢に登載される鏃ぞく・やじりの1種 ↑鉄鏃残欠 国宝

提瓶残欠 国宝

鉄鏃塊 国宝

伊福吉部徳足比売骨臓器 重要文化財 710年 鳥取県

いおきべのとこたりひめの銅製の骨壺で

埋葬当時の由来が蓋に108文字が刻まれています

三彩有蓋壺 重要文化財 8世紀 大阪

金属器の形を模倣して作られ蓋・身ともに外面に緑・褐・白の三彩釉をかけるが

長い間地中に埋もれていたため釉の剥落がいちじるしい

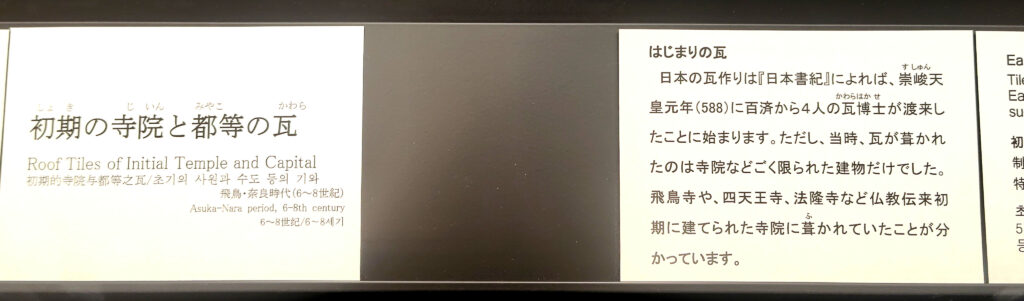

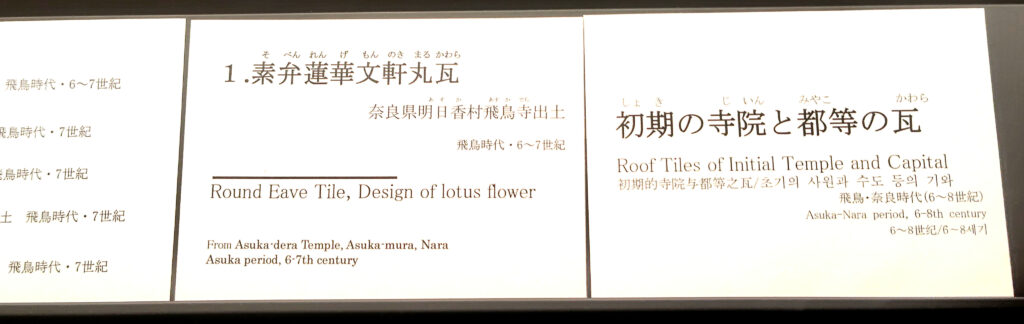

初期の寺院と都などの瓦 文様が興味深いです

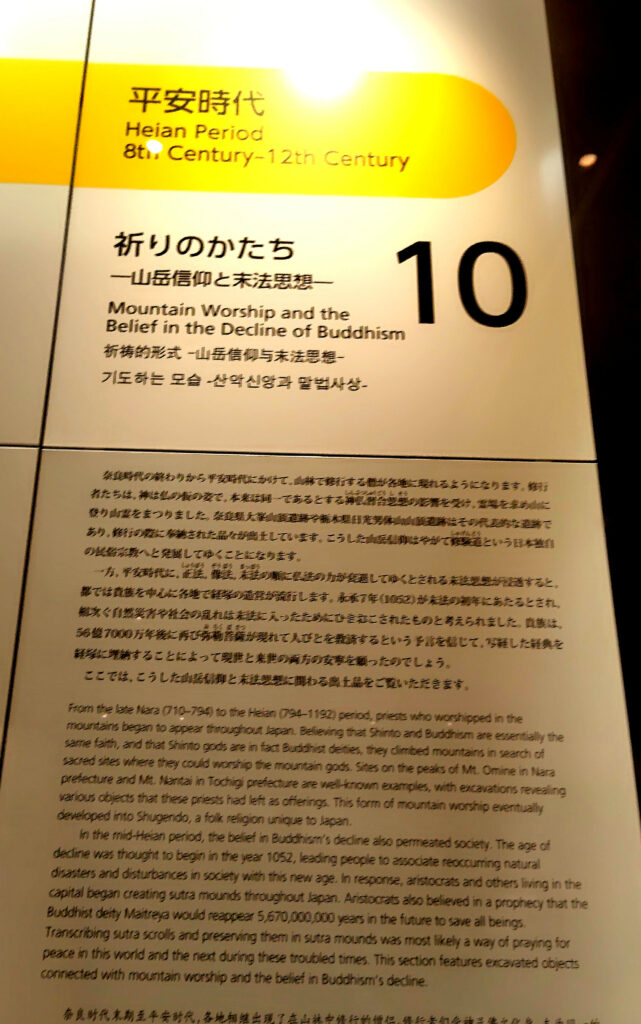

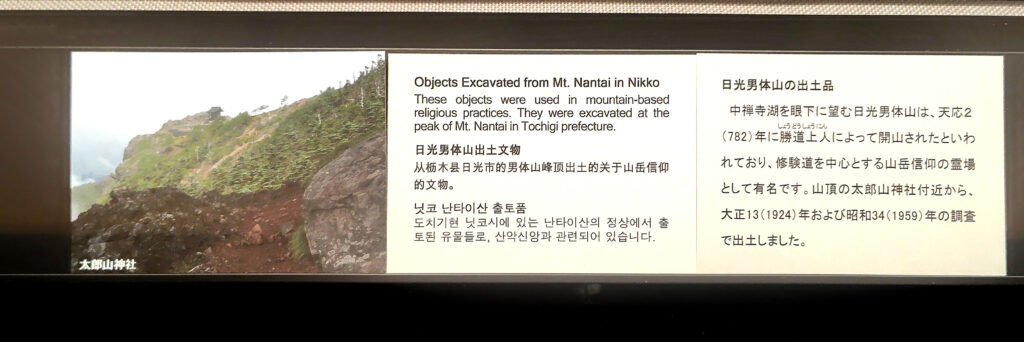

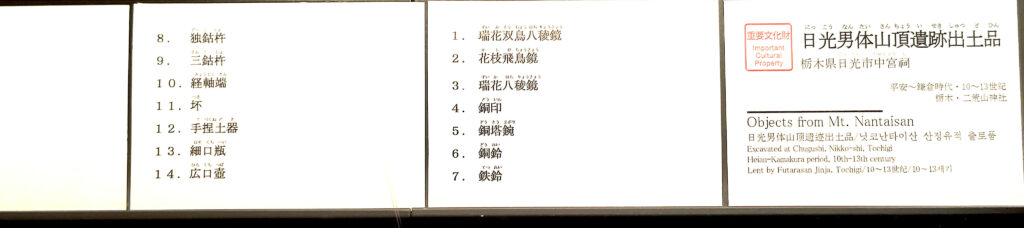

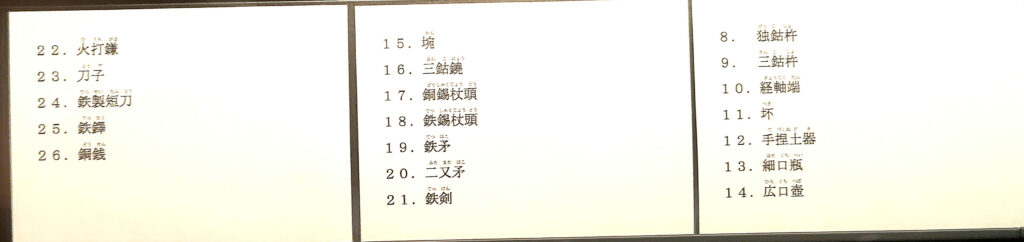

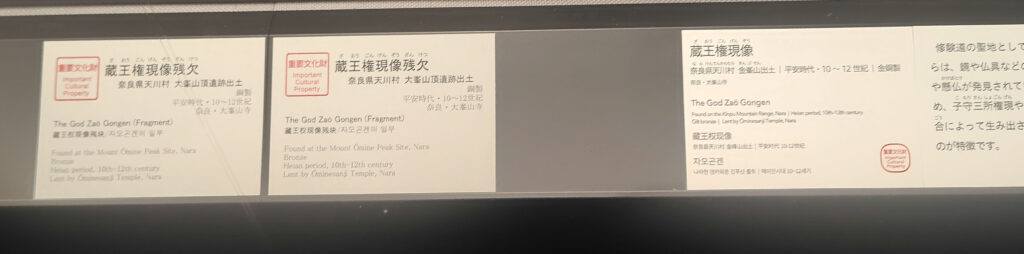

日光男体山頂遺跡出土品

全て重要文化財

山岳信仰

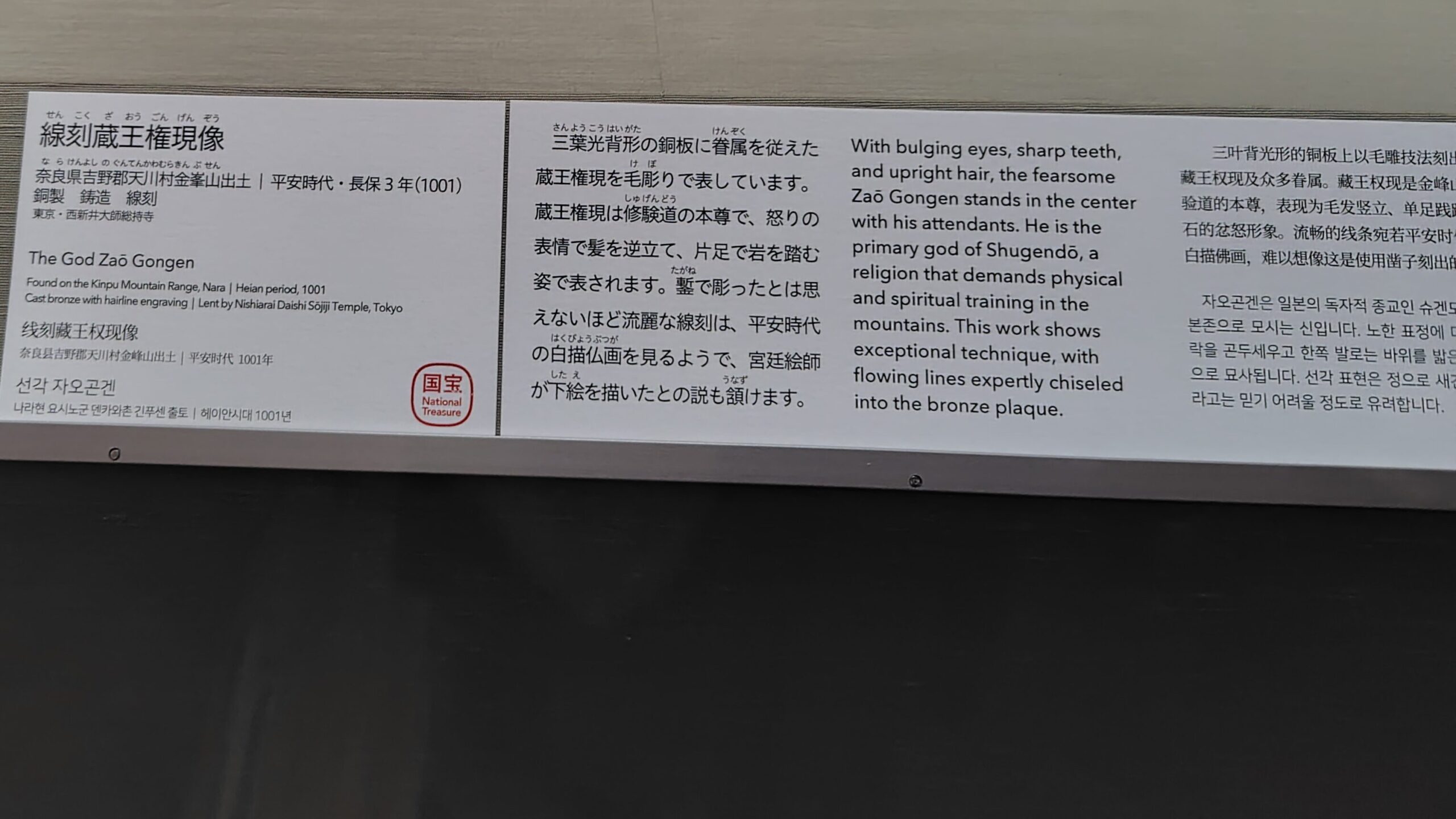

奈良時代の終わりから平安時代にかけて山林で修行する僧により広められた山岳信仰は

やがて修験道へと展開していきます

奉納された品々と言われています

上 蔵王権現像 重要文化財 10~12世紀 奈良県天川村 金峰山出土

蔵王権現像残欠 重要文化財10~12世紀 奈良県天川村 大峯山頂遺跡出土

蔵王権現像残欠 重要文化財10~12世紀 奈良県天川村 大峯山頂遺跡出土

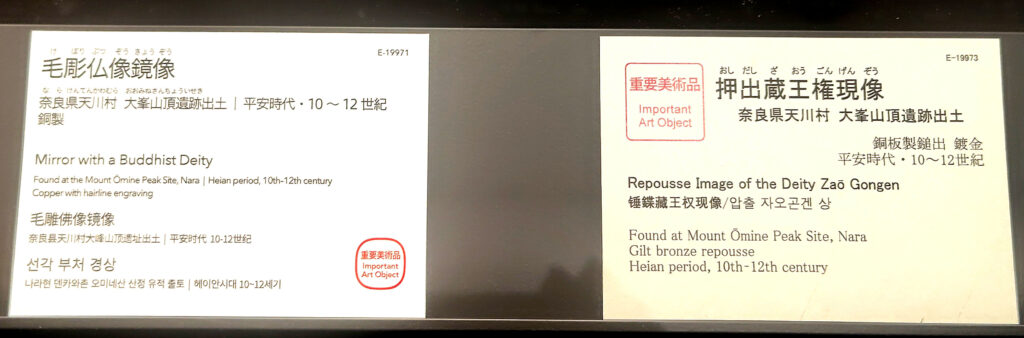

右 押出蔵王権現像 重要文化財 奈良県天川村 大峯山頂遺跡出土 10~12世紀

左 毛彫仏像鏡像 重要文化財 奈良県天川村 大峯山頂遺跡出土 10~12世紀

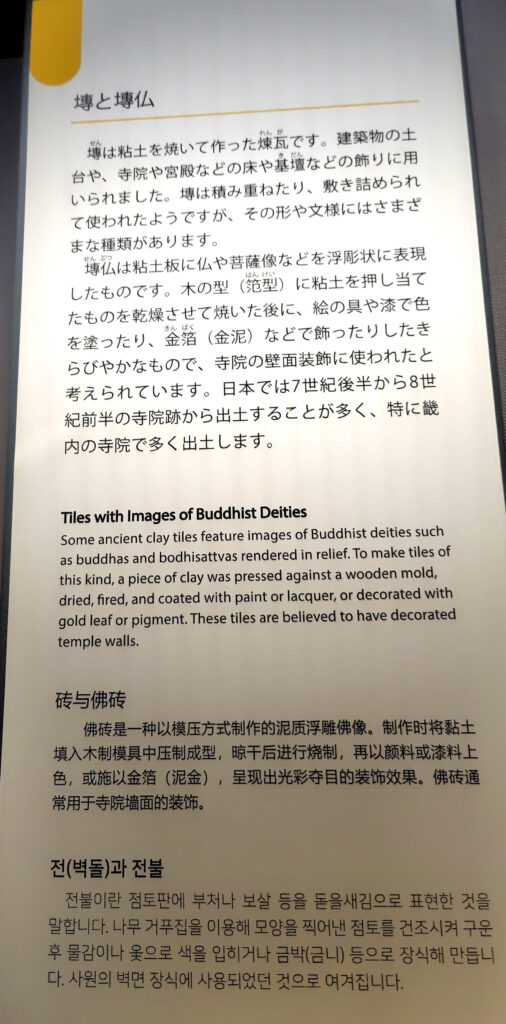

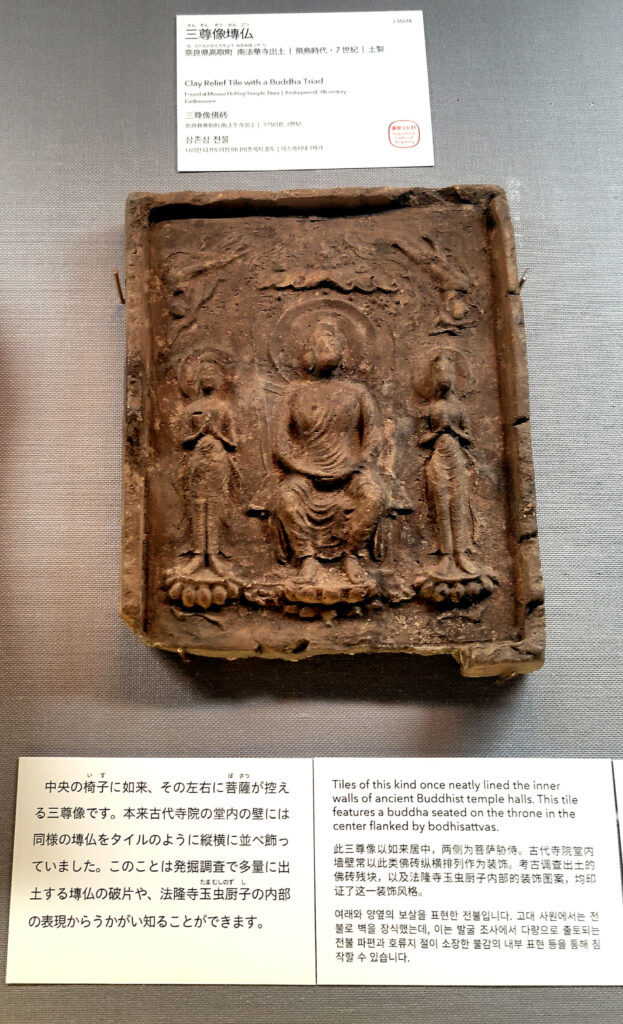

※塼かわら は粘土を焼いて作った煉瓦

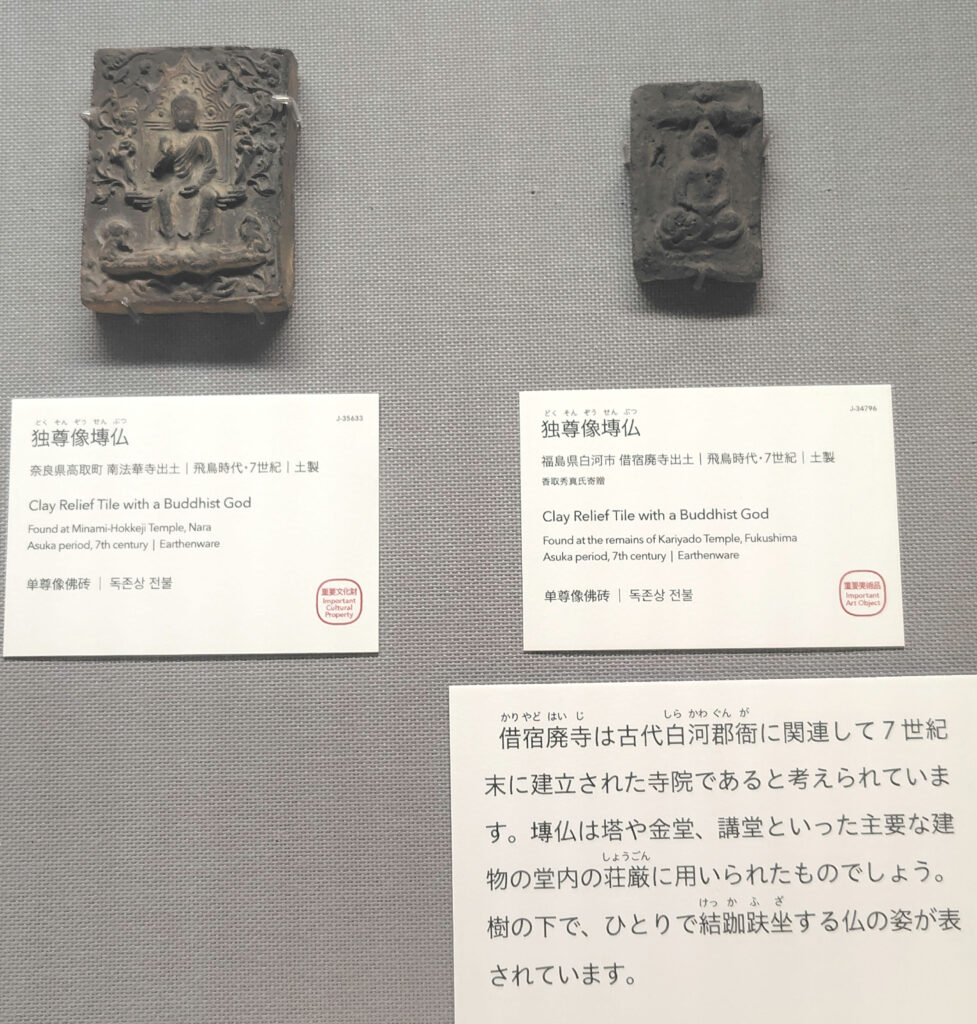

塼仏は粘土板に仏や菩薩像などを浮彫状に表現したもので

木の型に粘土を押し当てたものを乾燥させて焼いた後に

絵の具や漆で色を塗ったり金箔などで飾ったりしたもので

寺院の壁面装飾に使われたと考えられています

右 独尊像塼仏 重要文化財 福島県白河市 借宿廃寺出土 7世紀

左 独尊像塼仏 重要文化財 奈良県高取町 南法華寺出土 7世紀

三尊像土塼仏 重要文化財 奈良県高取町 南法華寺出土 7世紀

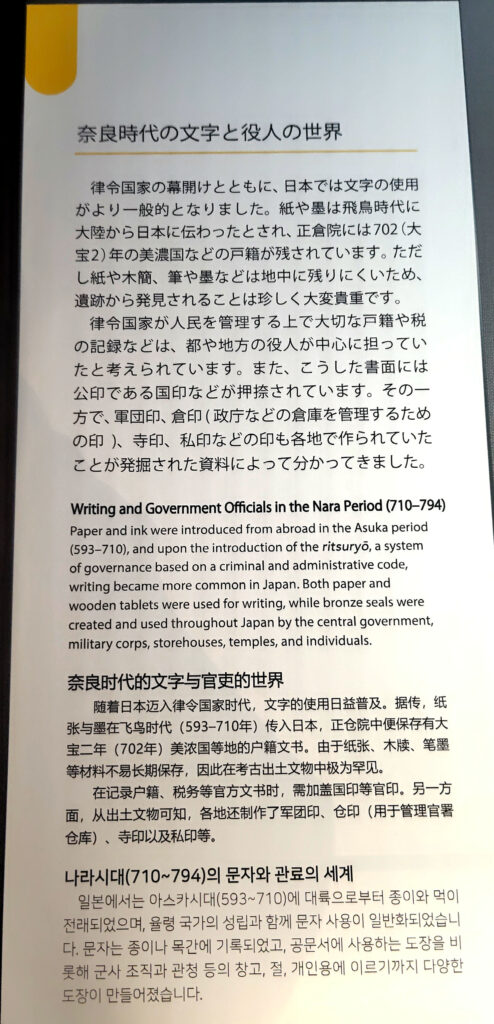

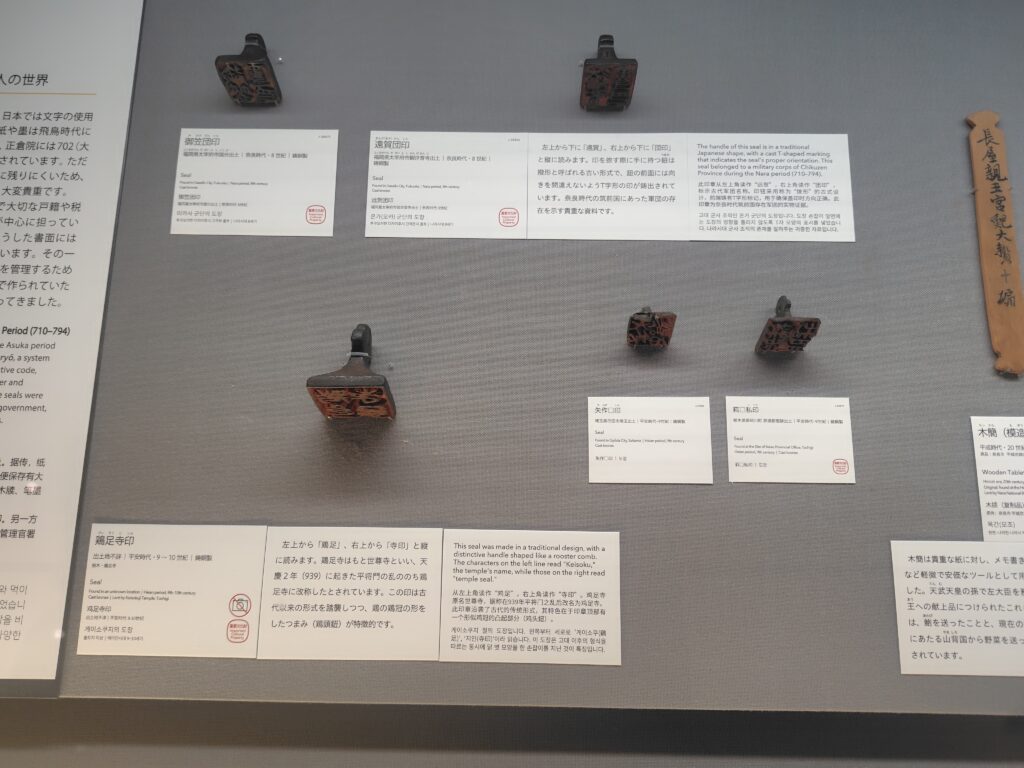

左上 御笠団印 重要文化財 福岡県太宰府市国分出土 8世紀

左下 鶏足寺印 重要文化財 不詳 9~10世紀

右上 遠賀団印 重要文化財 福岡県太宰府市観世音寺出土 8世紀

右下 萪□私印 重要文化財 栃木県那珂川町 那須郡衙跡出土9世紀

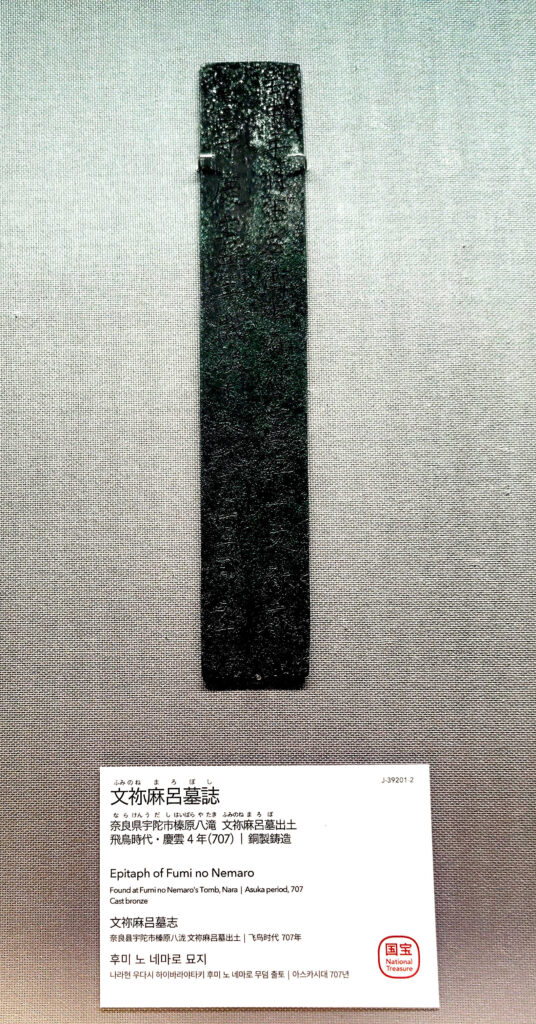

古代の墓誌

文祢麻呂墓誌 銅製鋳造 国宝 707年 奈良県

壬申年将軍左衛士府督正四位上文祢麻 呂忌寸慶雲四年歳次丁未九月廿一日卒

小治田安万侶墓誌 銅製鋳造 重要文化財 729年 奈良県

主板ー右京三條二坊従四位下小治田朝臣安 萬侶大倭國山邊郡都家郷郡里崗安墓

神亀六年歳次己巳二月九日

右副板ー左琴神亀六年二月九日

左副板ー右書神亀六年二月九日

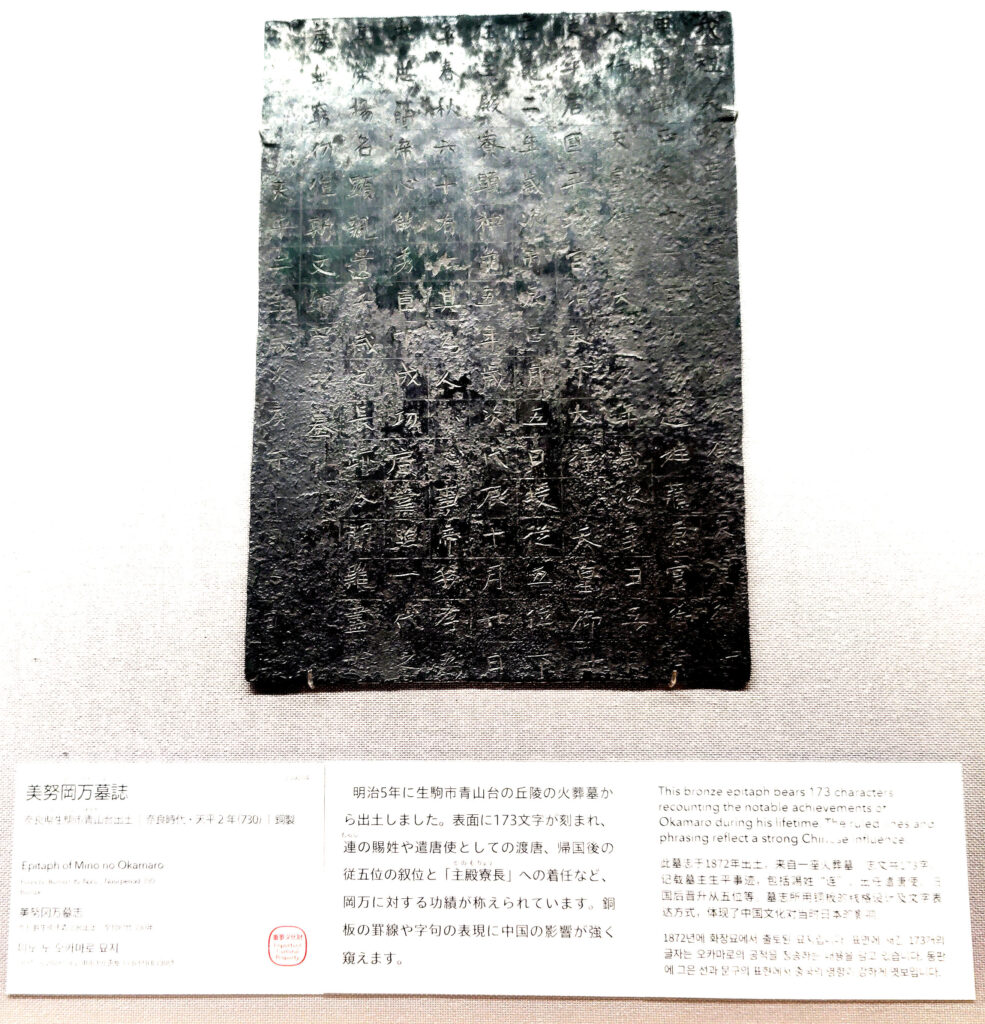

美努岡万墓誌 銅 重要文化財 730年 奈良県

我祖美努連岡連萬連飛鳥浄御原 天皇御世 甲申年正月十六日 勅賜連姓 藤原宮御宇大行天皇御世 大宝元年歳次辛丑五月 使乎唐国 平城宮治天下大行

天皇御世 霊亀二年歳次丙辰正月五日 授従五位下 任主殿寮頭 神亀五年歳次戊辰十月廿日卒 春秋六十有七 其為人小人事帝 移考為忠 忠簡帝心 能秀臣下 成功廣業

照一代之高栄 陽名顕親 遺千歳之長跡 令聞難盡 餘慶無窮 仍作斯文 納置中墓

天平二年歳次庚午十月廿日

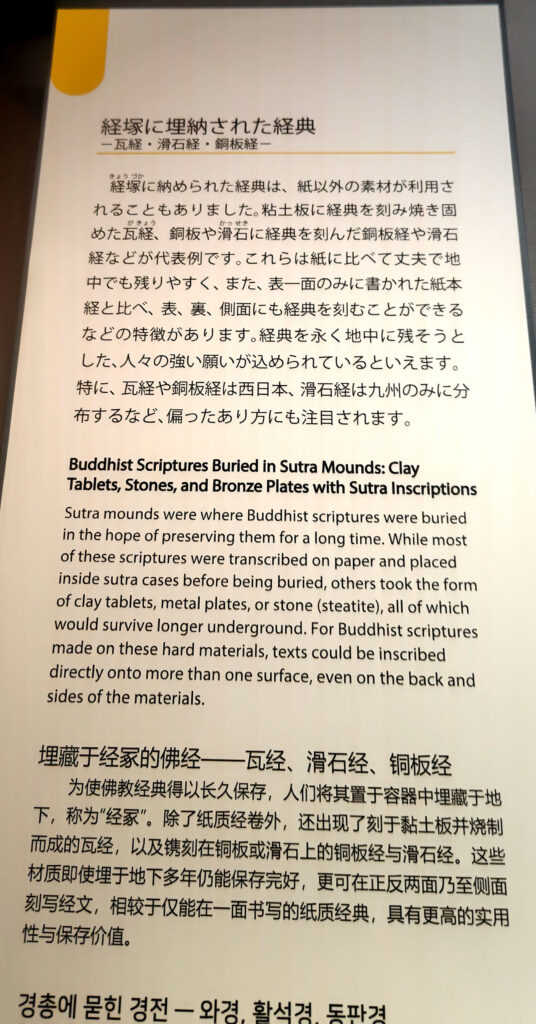

経塚に埋葬された経典

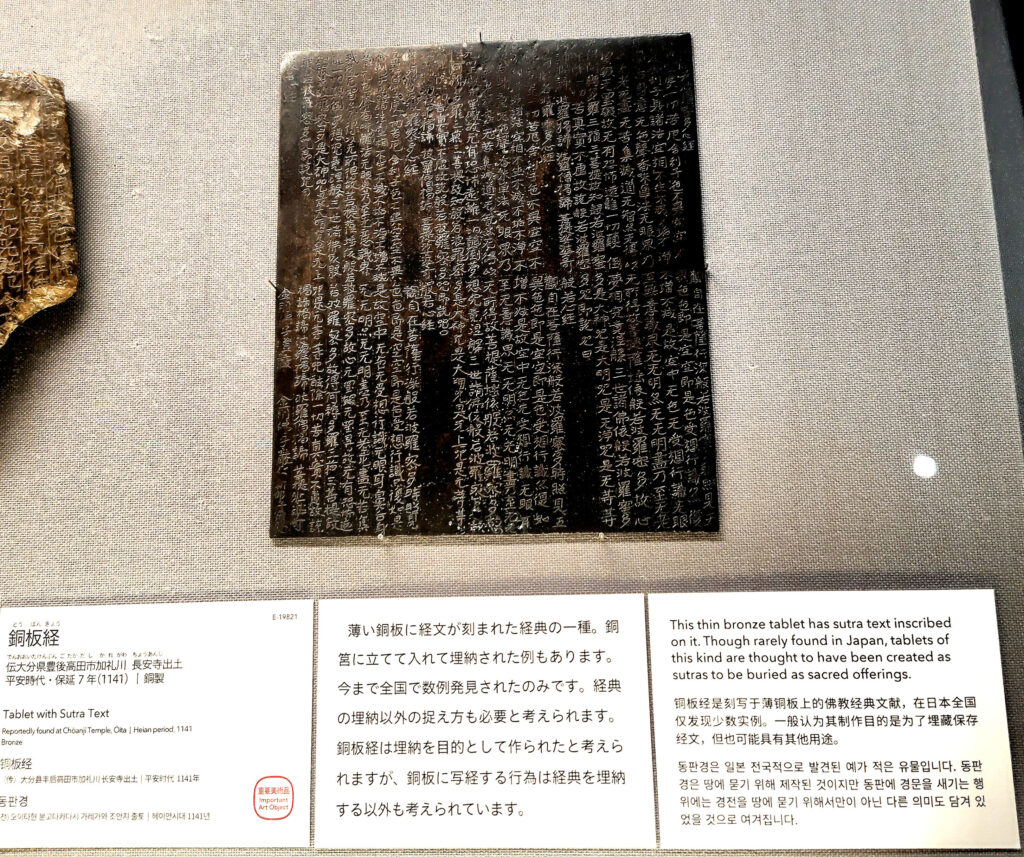

銅板経 銅板 重要美術品 1141年 大分県

法華経 化城喩品第七の一部が刻まれており

長安寺経塚出土の銅板経三十七枚の一枚とみられる

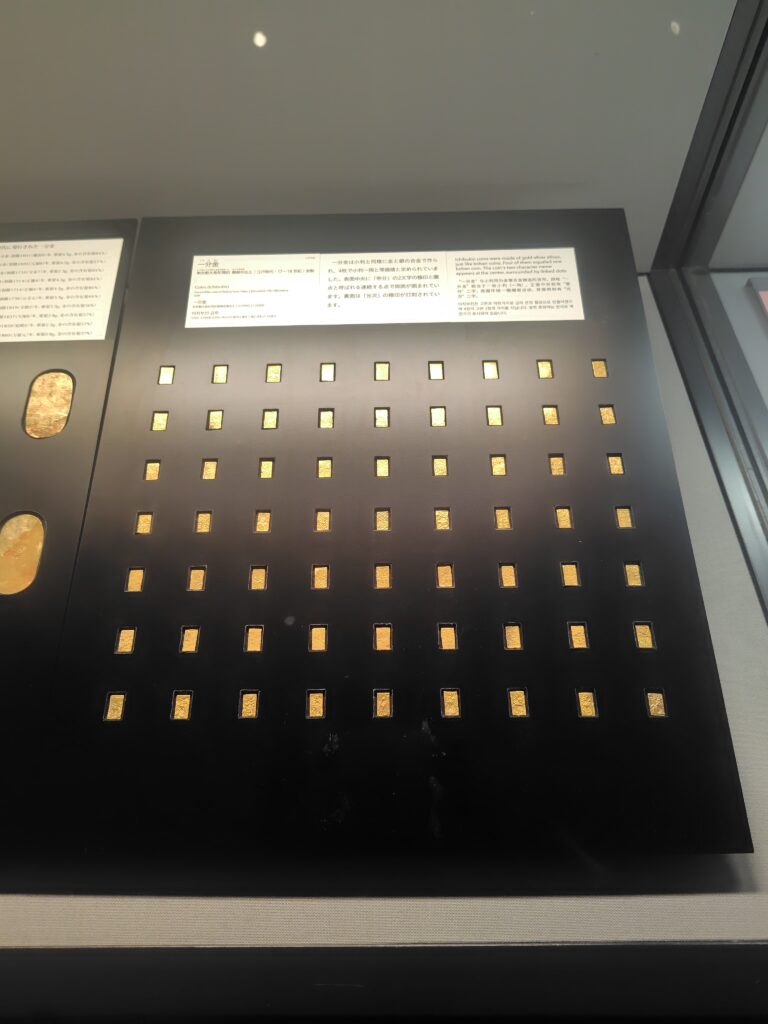

掘り出された江戸の金貨

家紋入り瓦 信長~秀吉

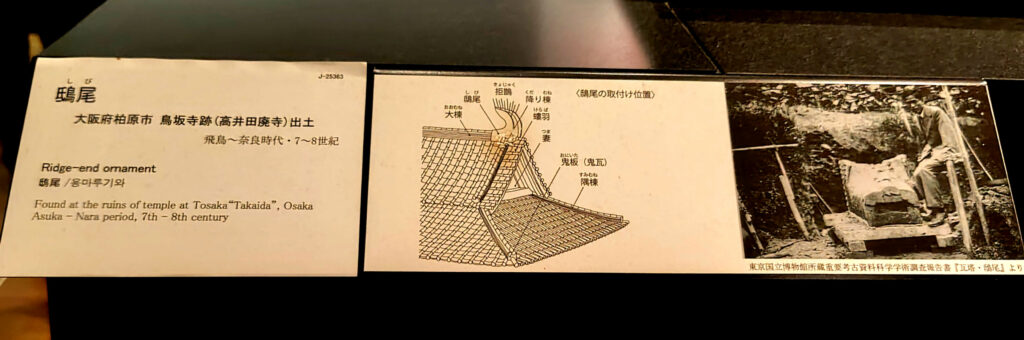

鴟尾 大阪 7~8世紀

と

瓦塔 東京東村山 8世紀

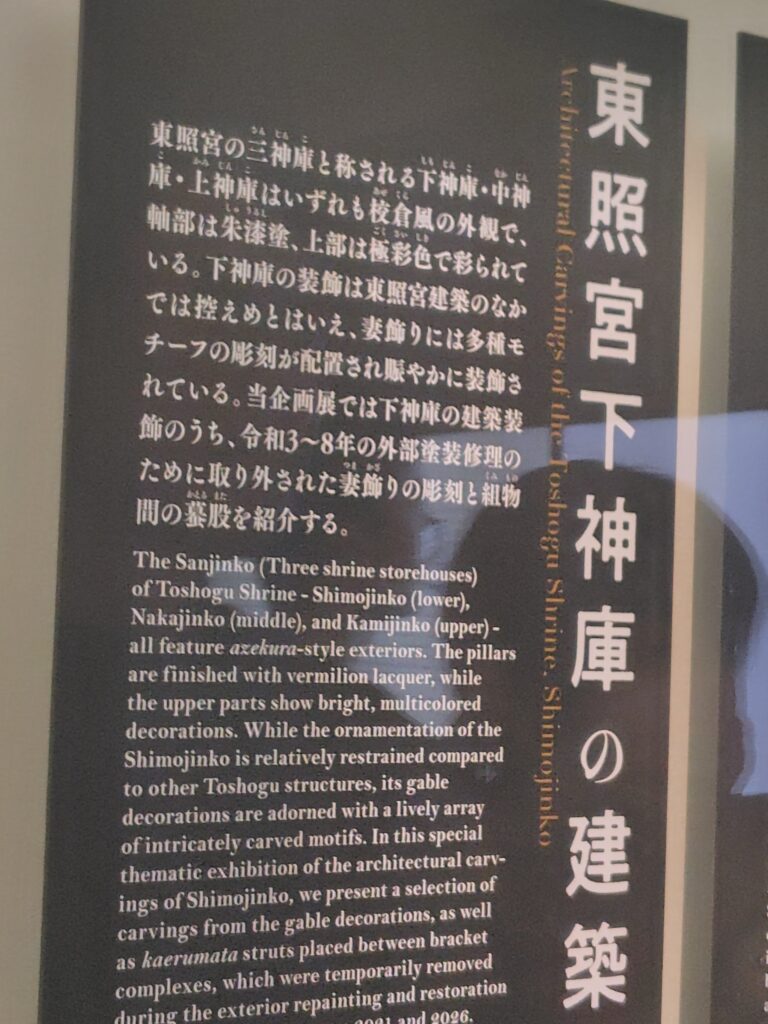

平成館 企画展示 ~12月7日

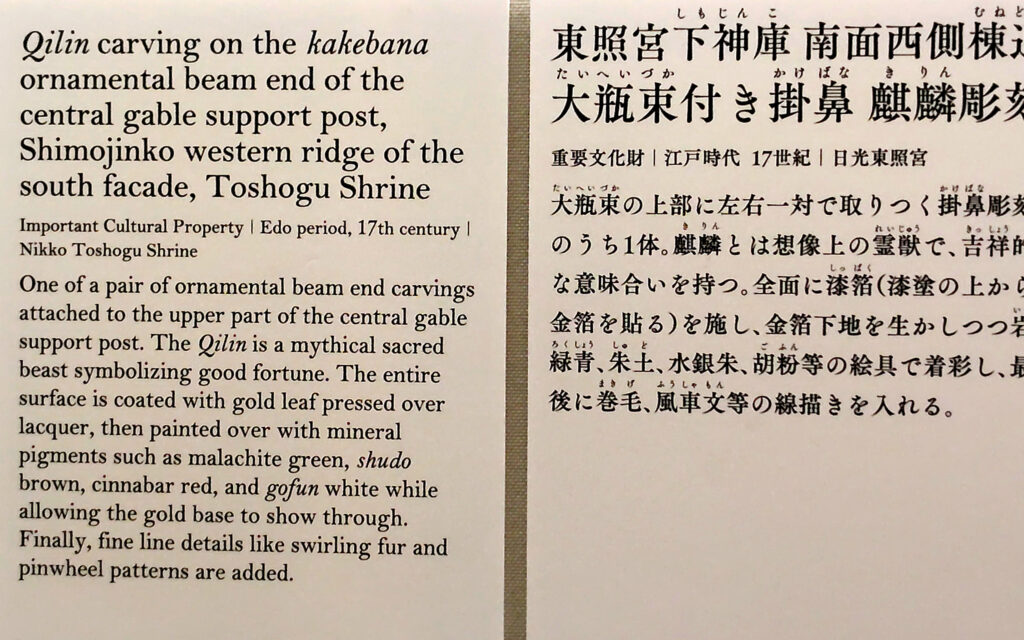

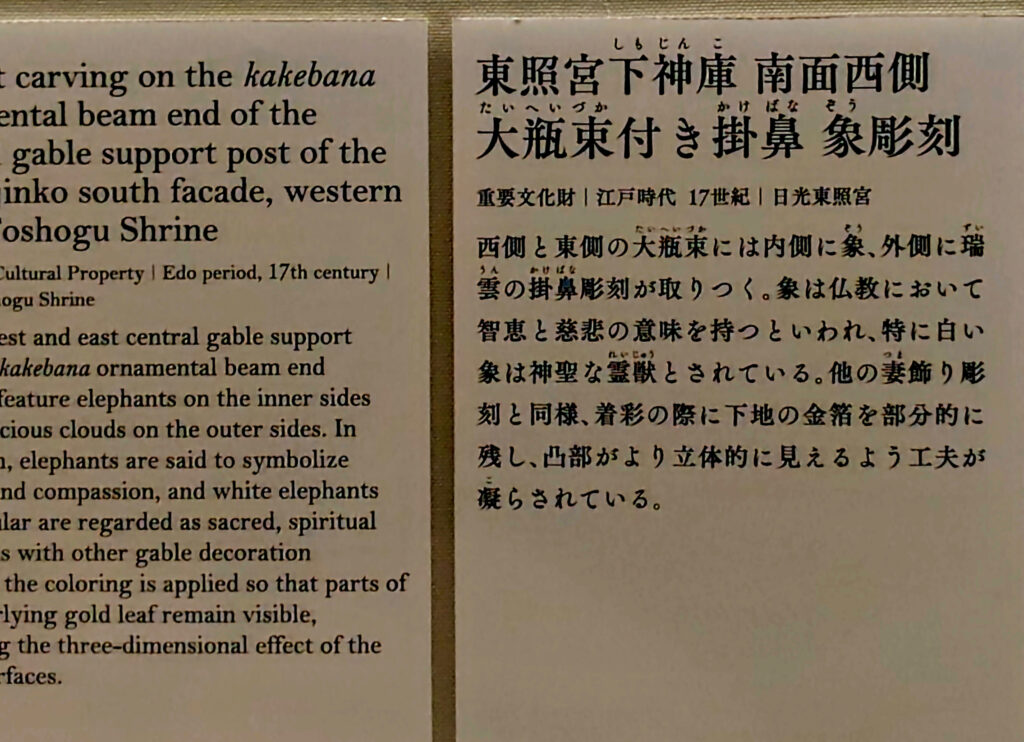

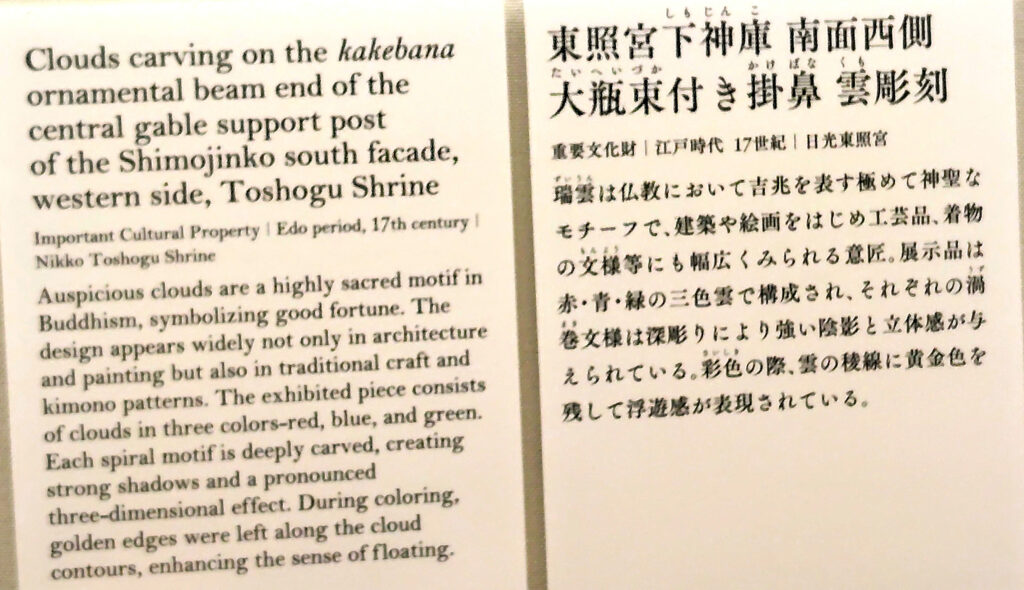

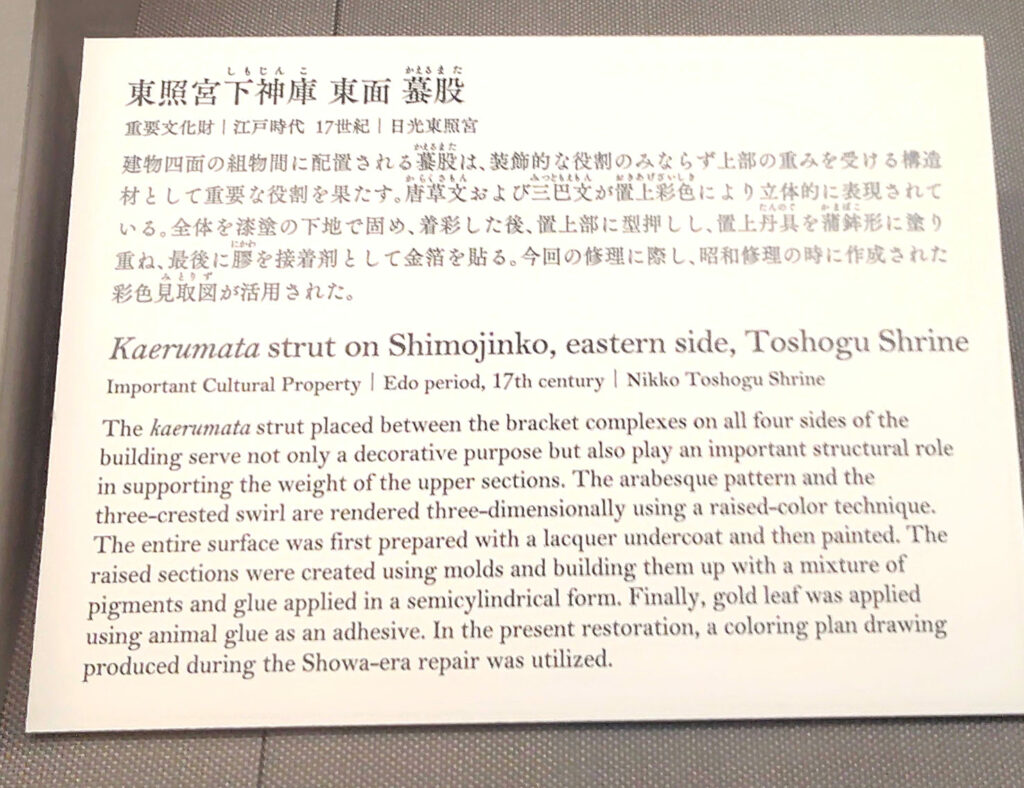

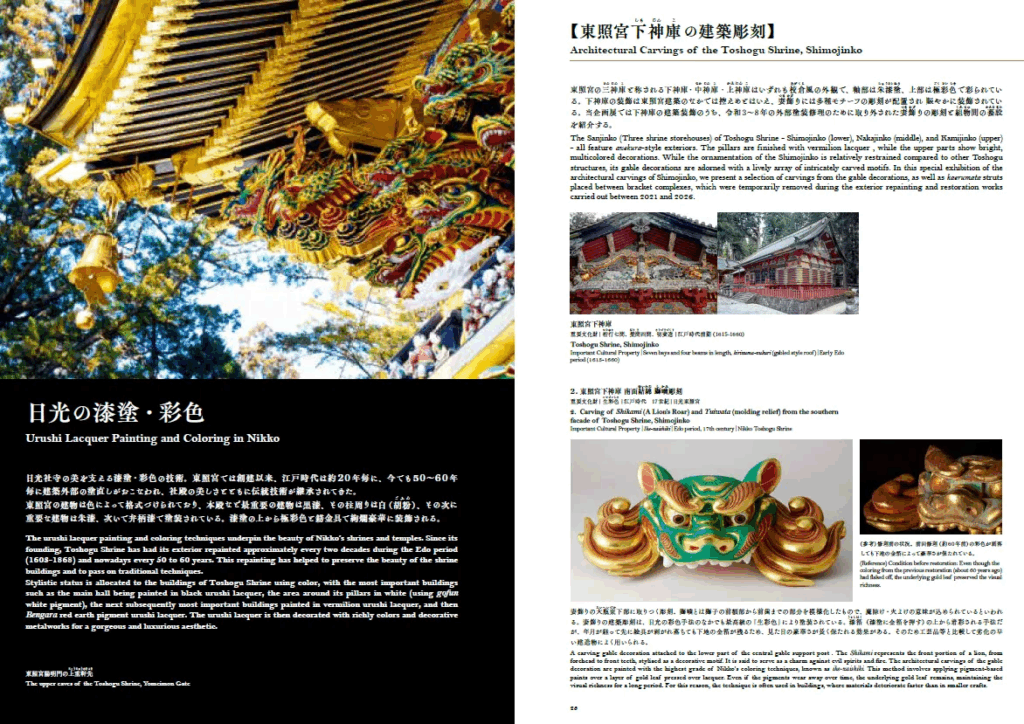

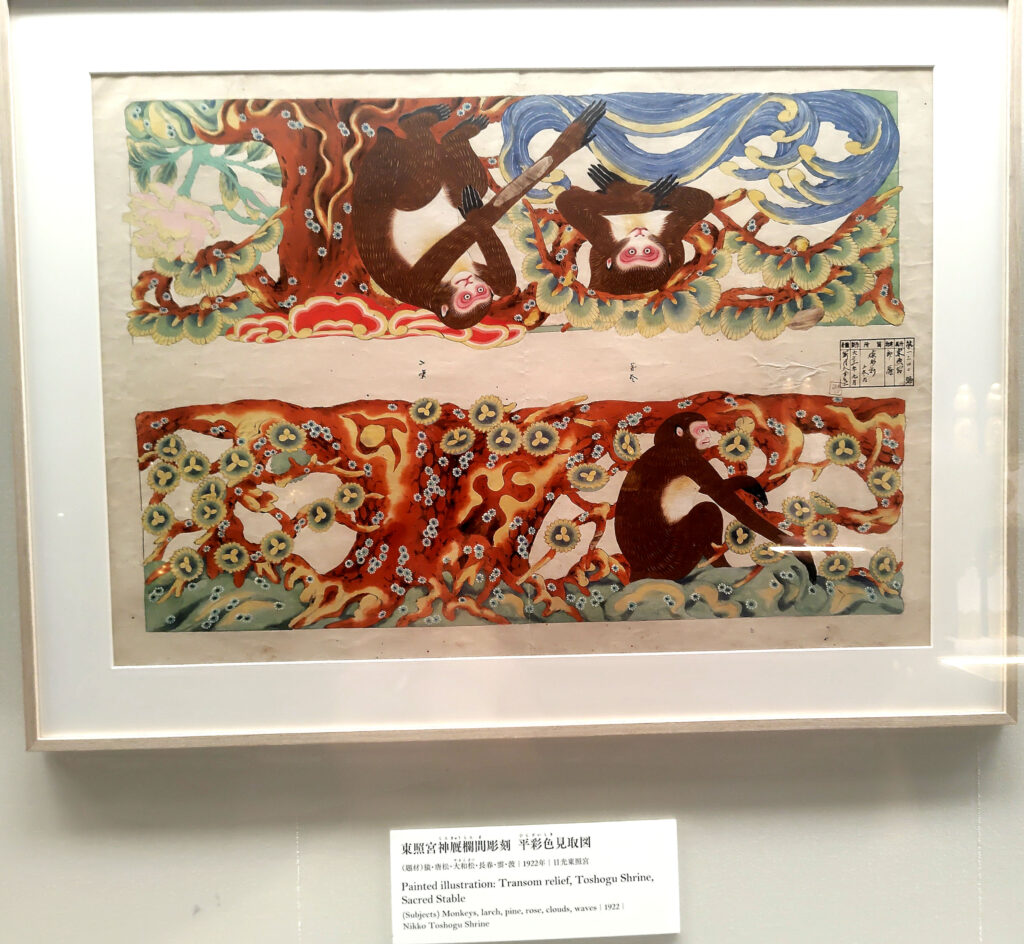

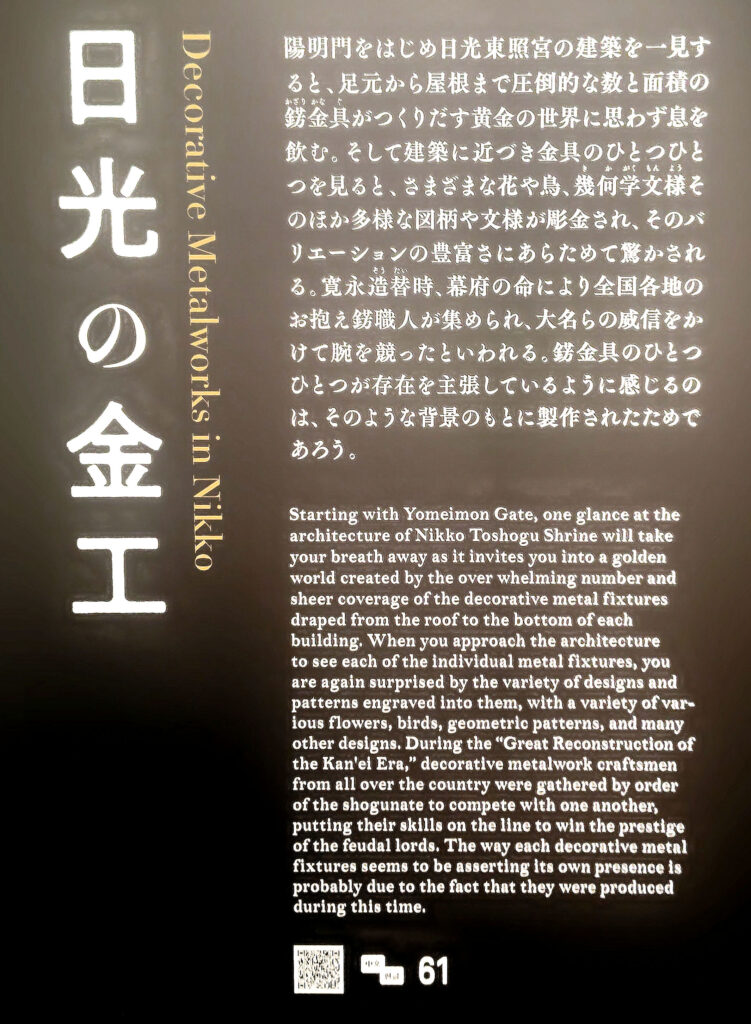

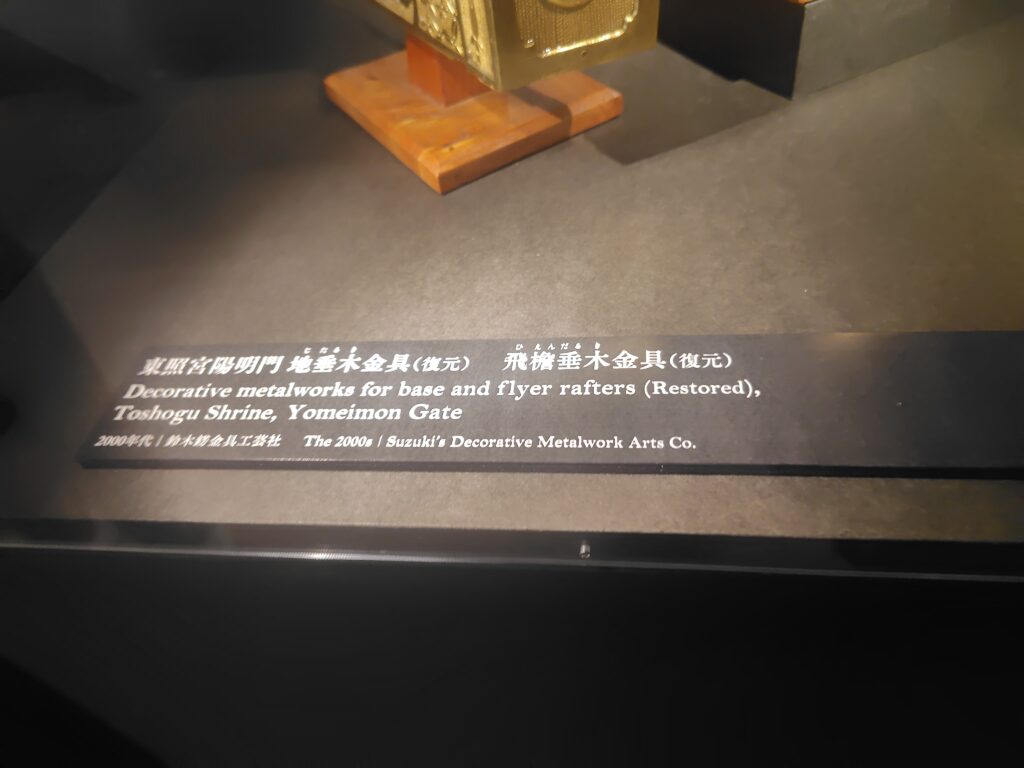

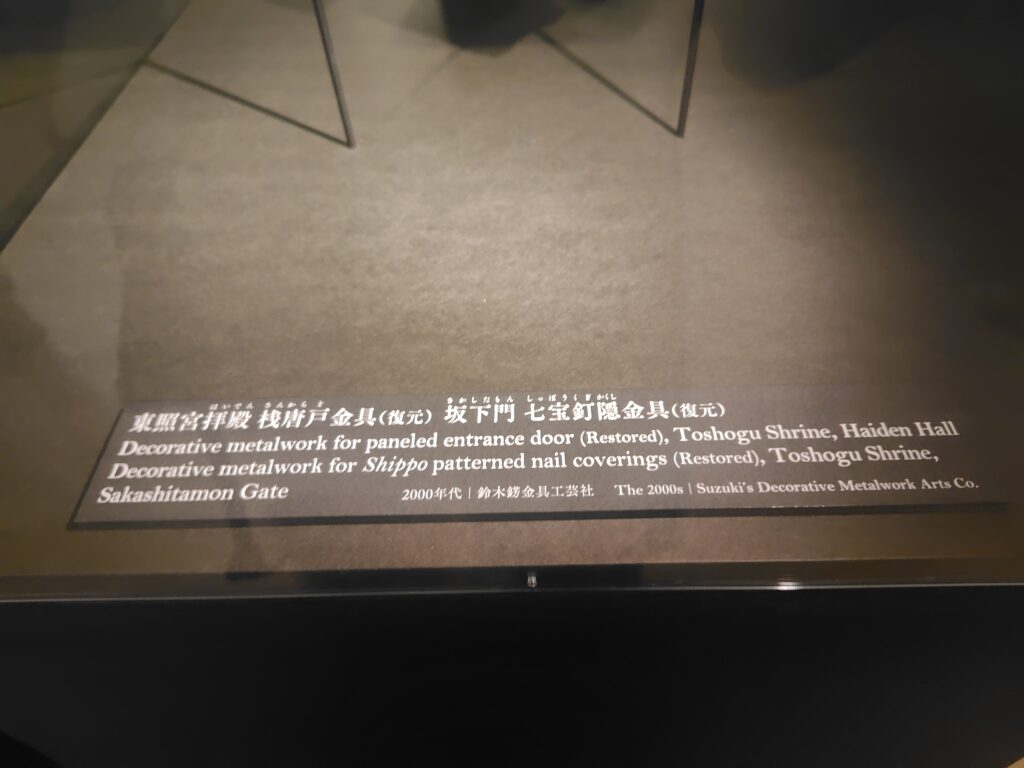

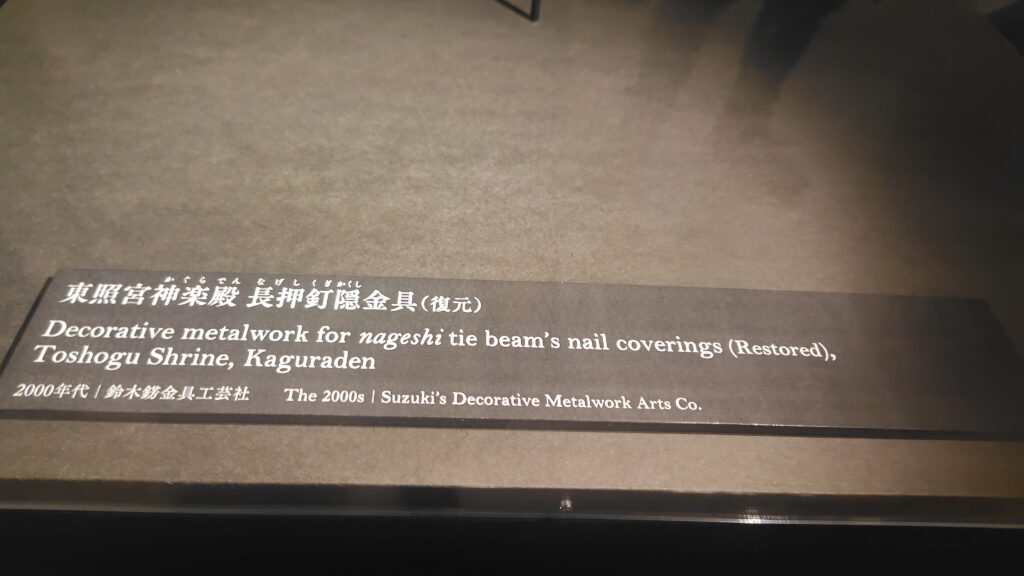

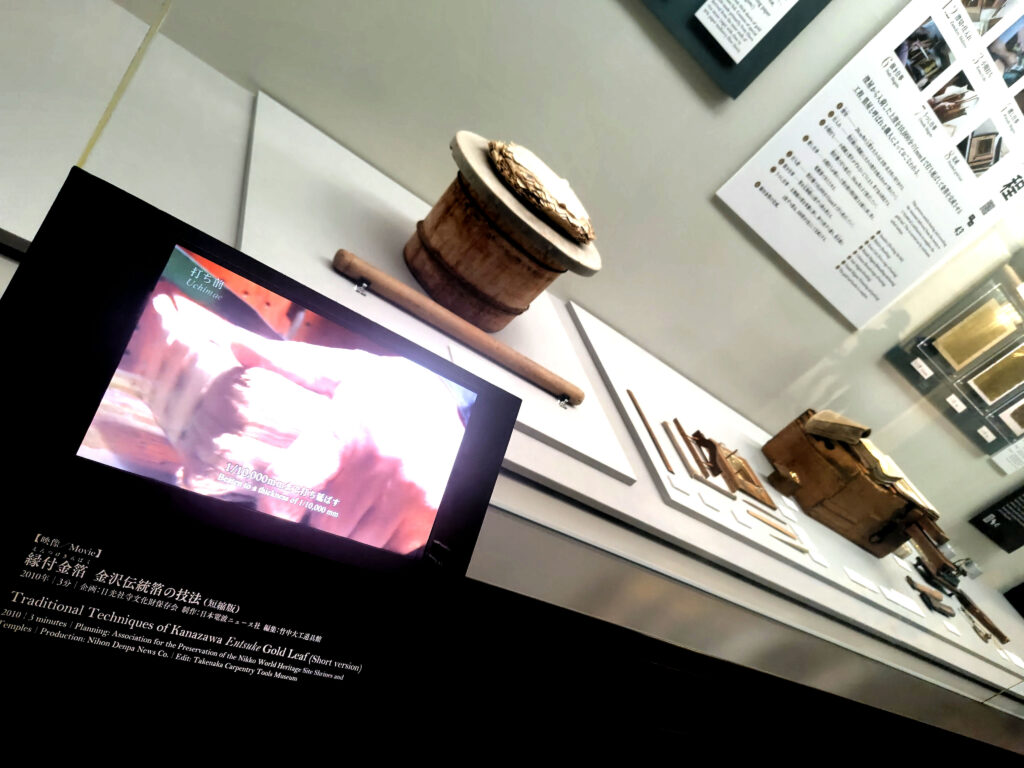

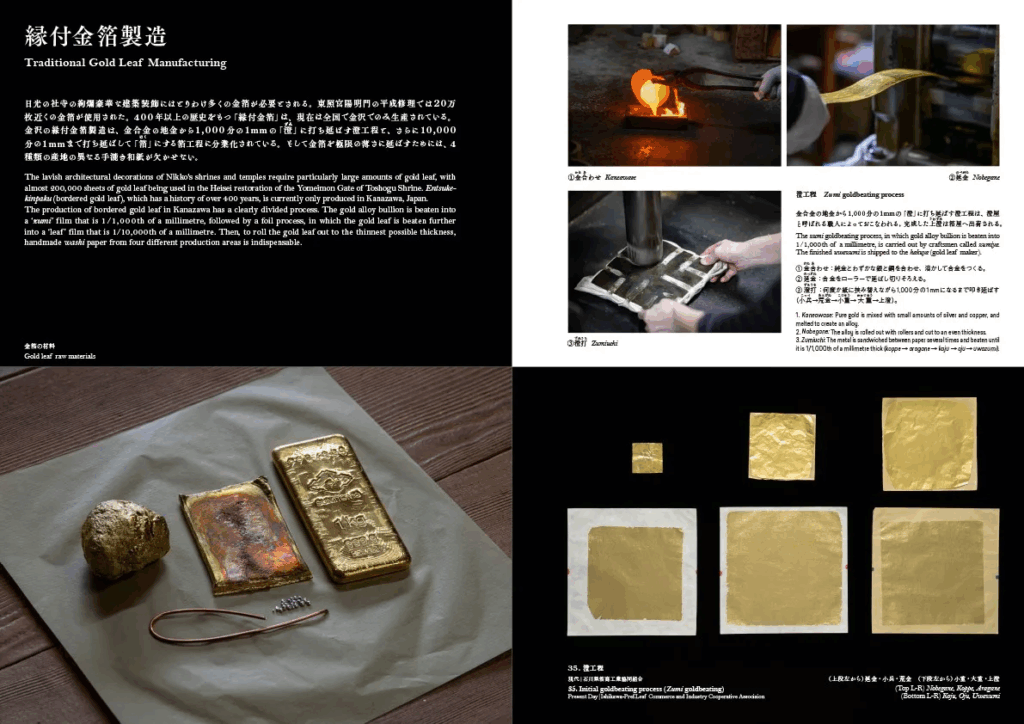

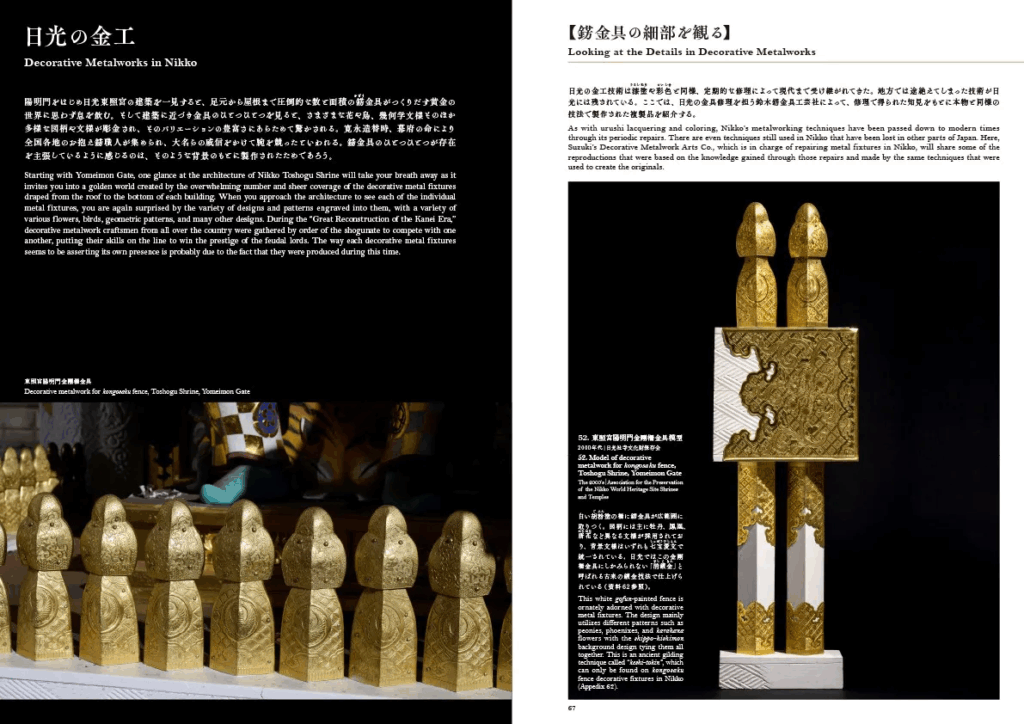

日光の彩色と金工 社寺建築の美しさの謎を解く

世界遺産日光の社寺は17 世紀最高水準の

建築技術によってつくられた日本を代表する作品群

絢爛豪華な日光東照宮などの装飾は今回のテーマ彩色と金工を含めて

伝統的なの技術を継承し保存修理を繰り返し受け継がれてきました

普段は遠目でしか見ることができない彫刻が目の前のあり興奮します

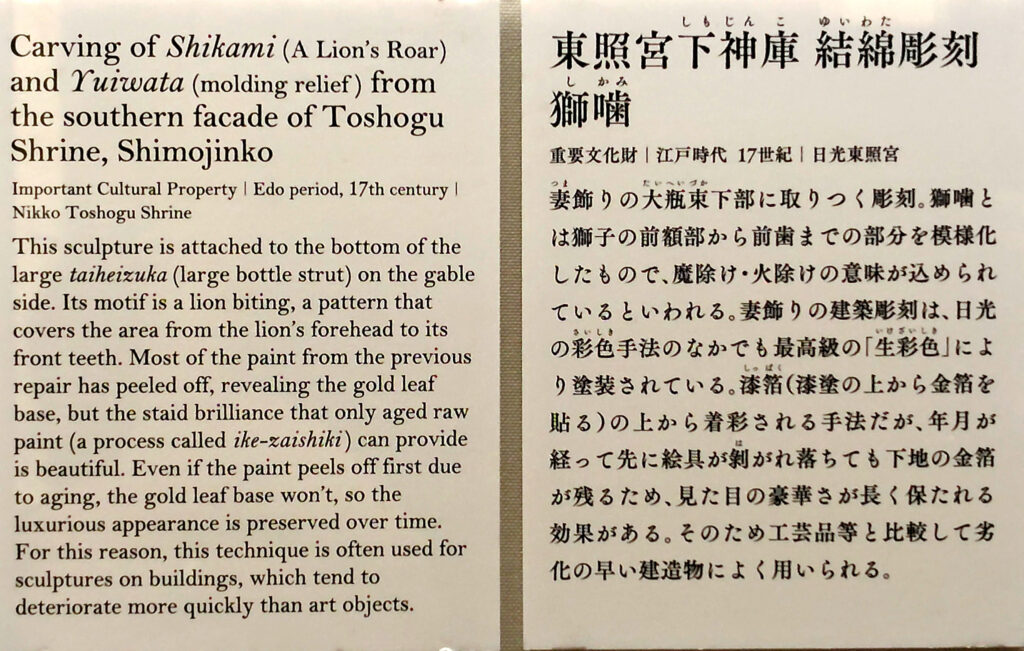

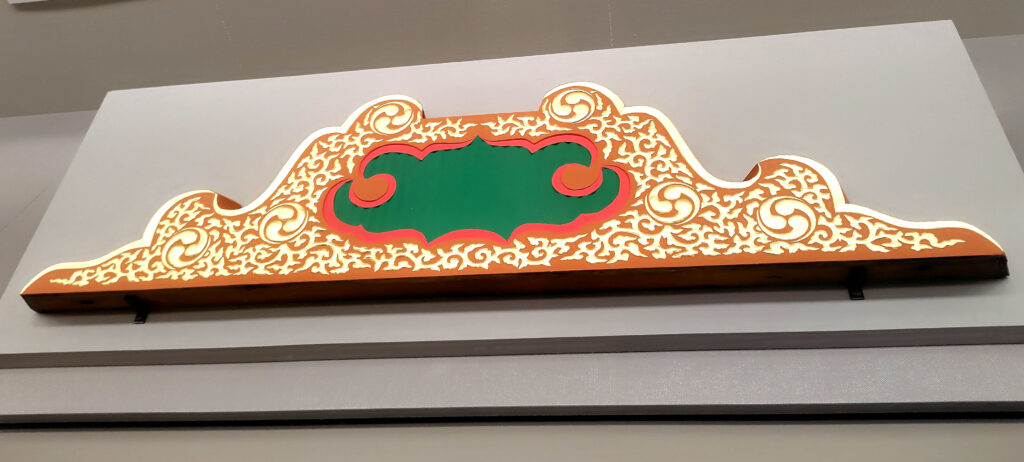

東照宮下神庫 妻飾りの大瓶束下部 獅噛 重要文化財

東照宮下神庫 南面西側棟造 掛鼻 麒麟彫刻 重要文化財

同じく 掛鼻 象彫刻 重要文化財

同じく 掛鼻 雲彫刻 重要文化財

同じく東面蟇股 重要文化財

ネット内から引用しました見つかりましたか?↓

日光道具館図録より↑

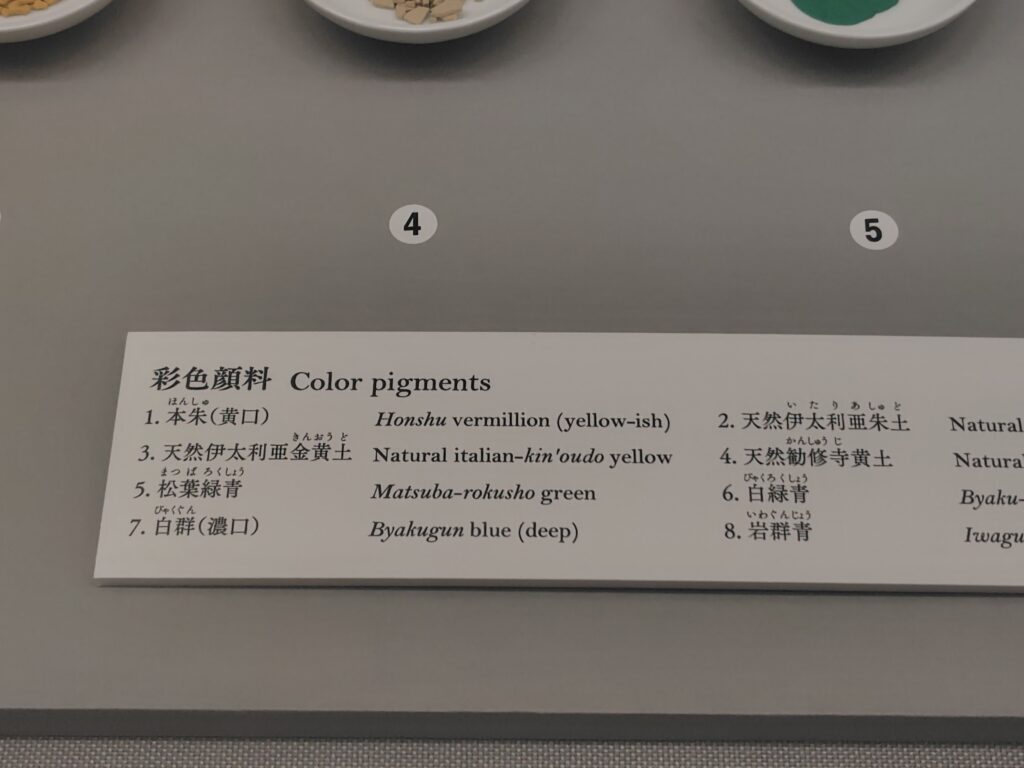

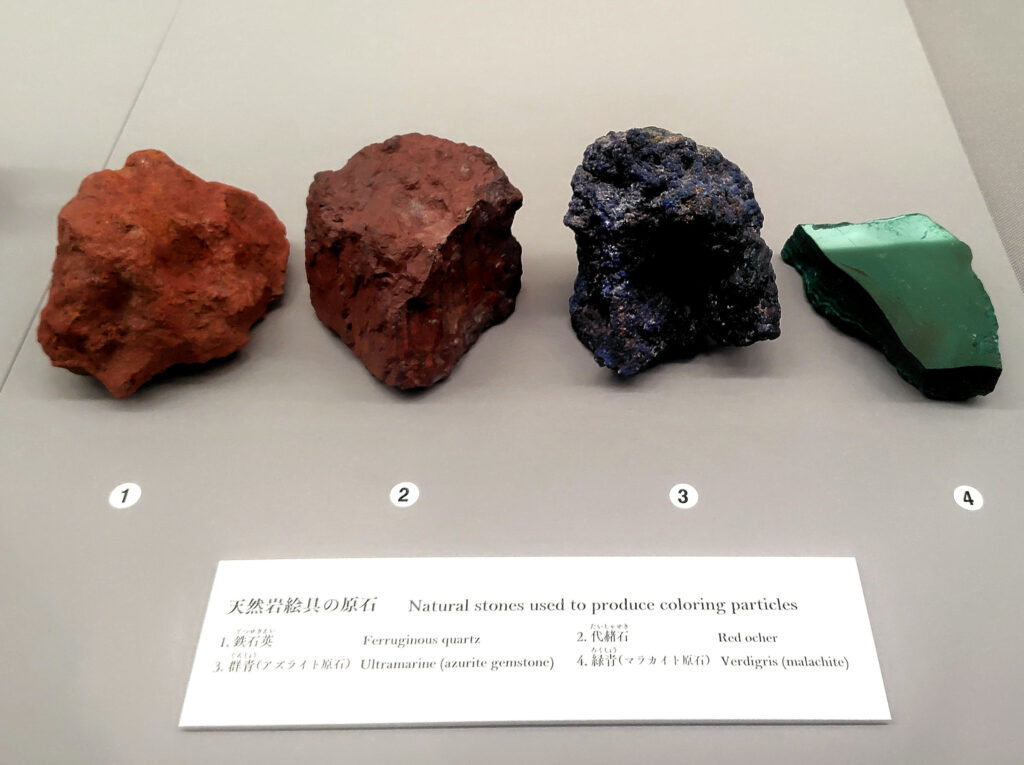

彩色の顔料 銅 鉱石 土など

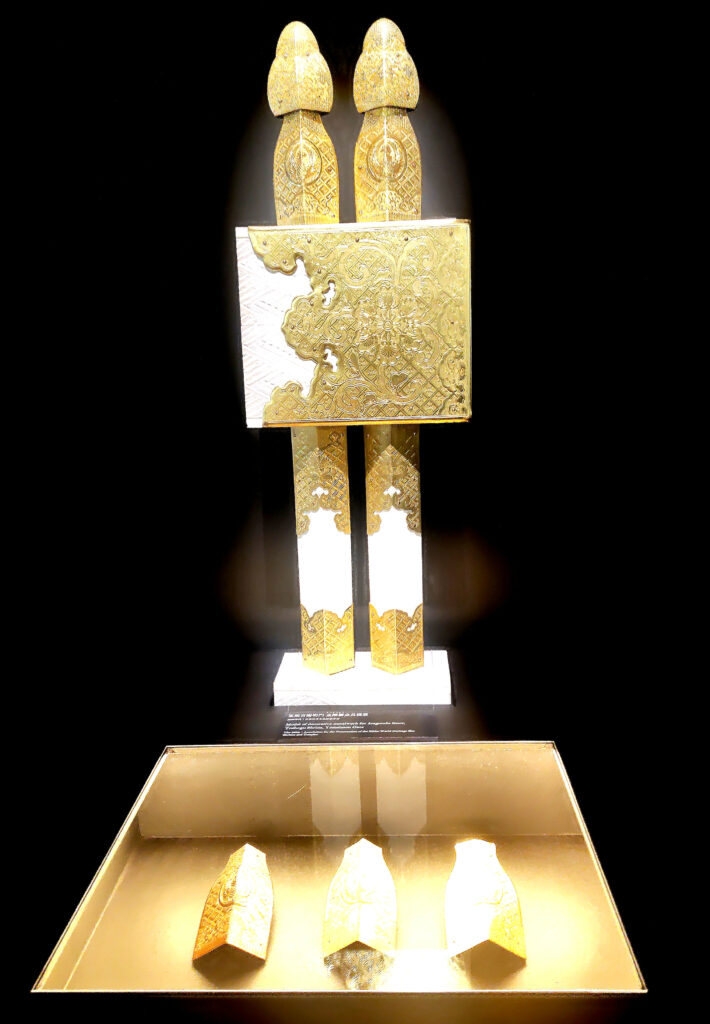

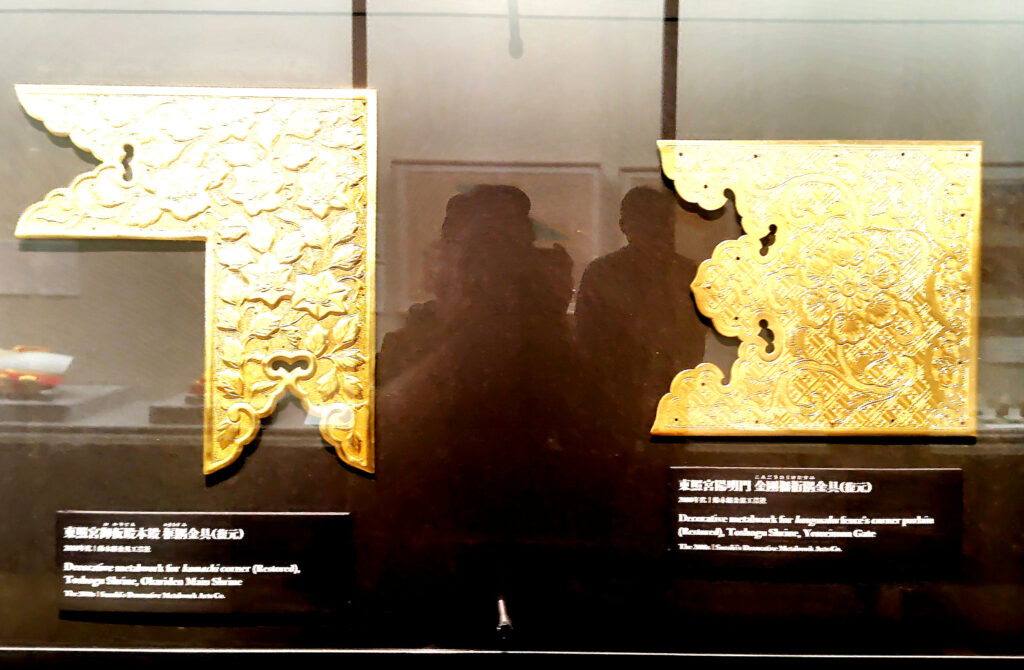

金工

見事に復元されております

日光道具館図録より↑

平成館お土産

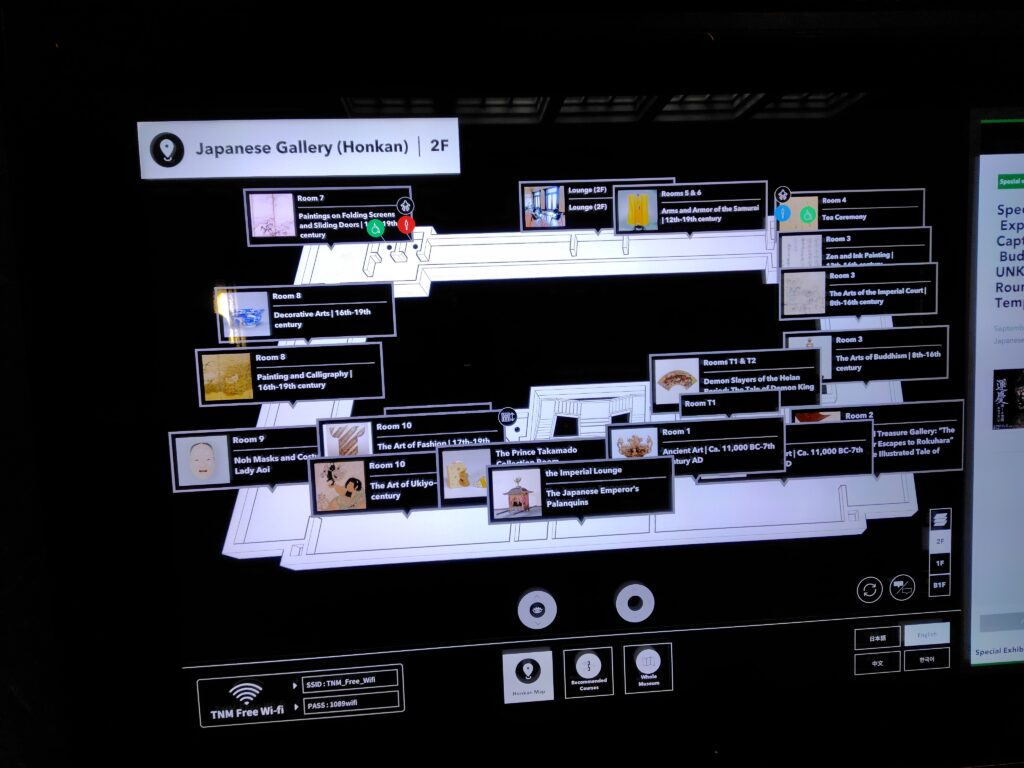

目につくままに動いたので怪しいのですがここから本館に移動だと思います・・・

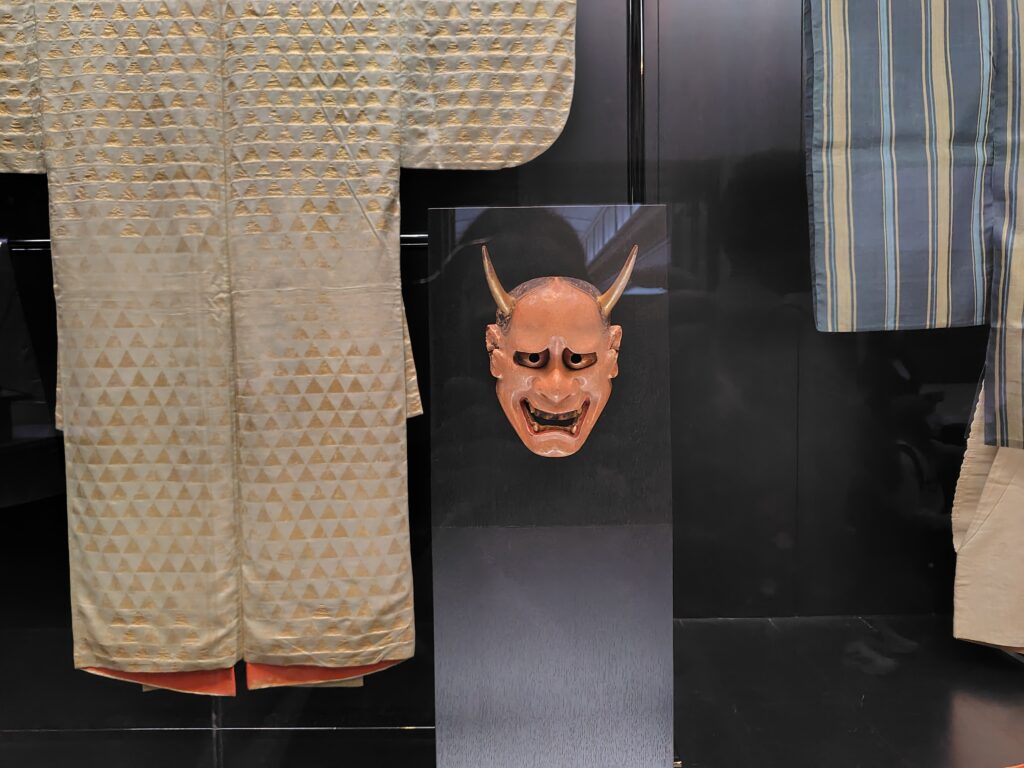

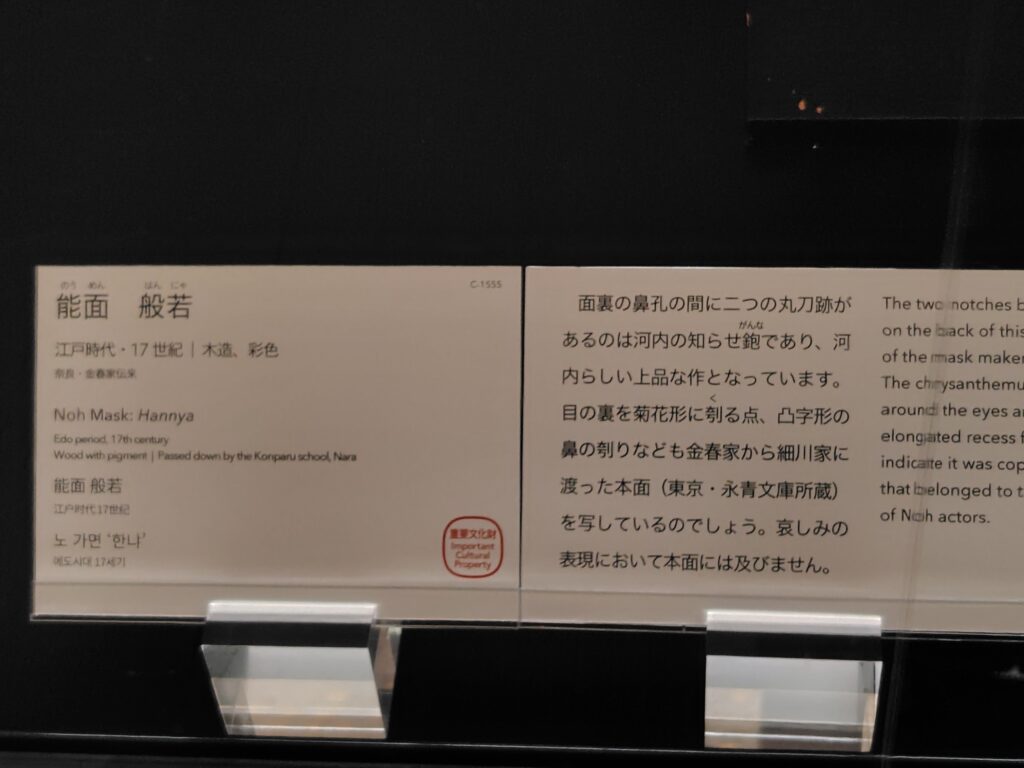

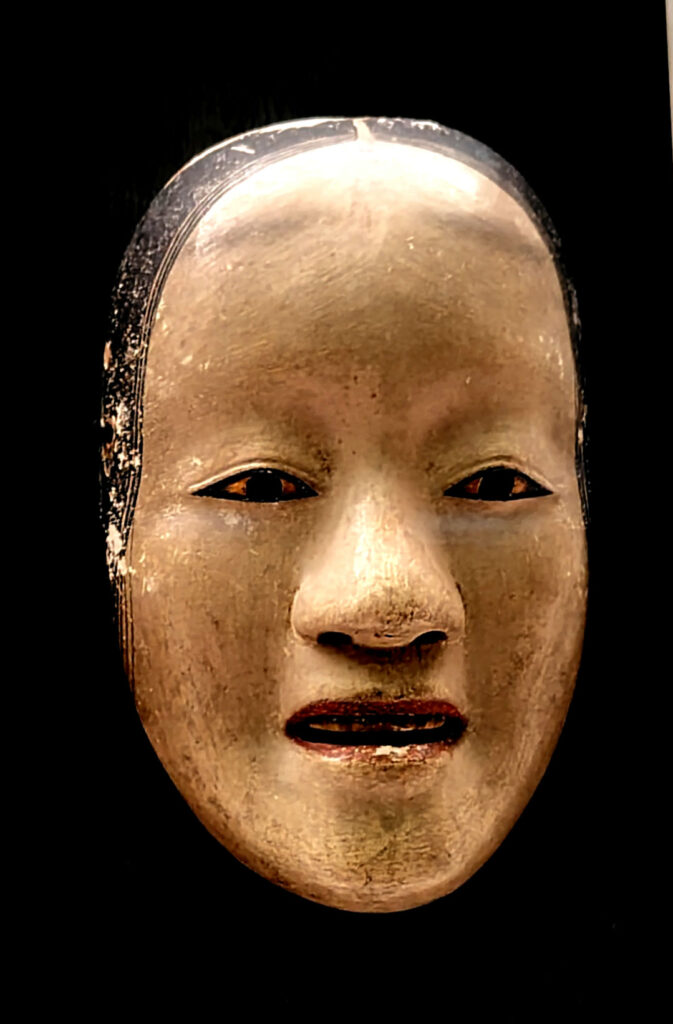

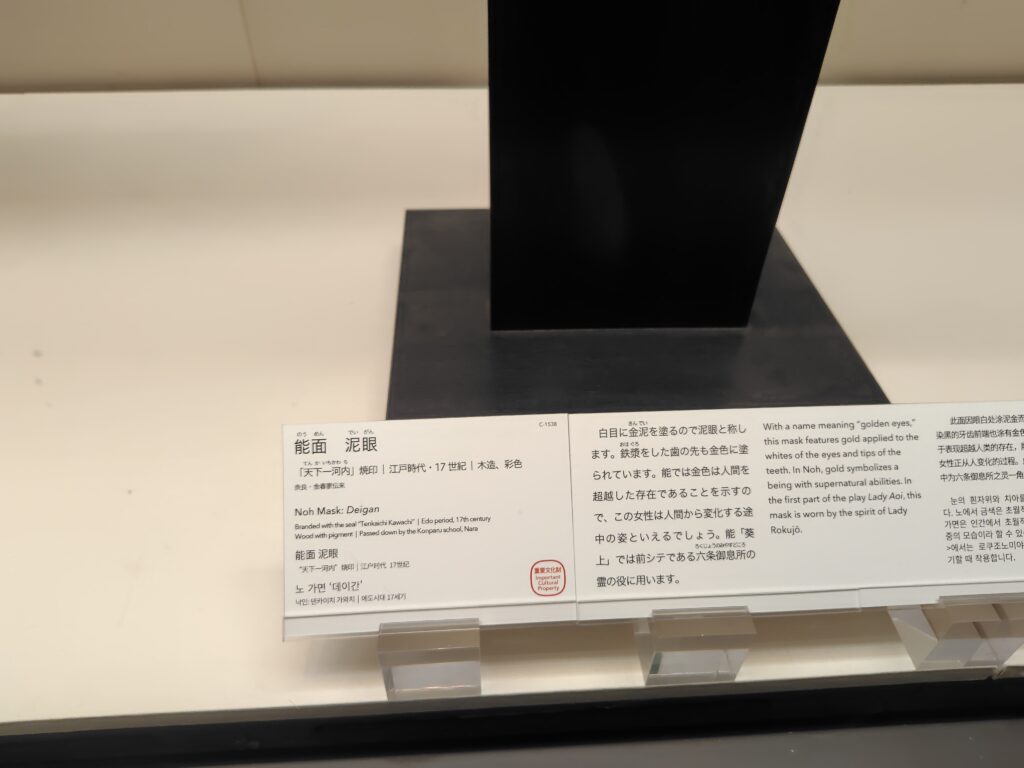

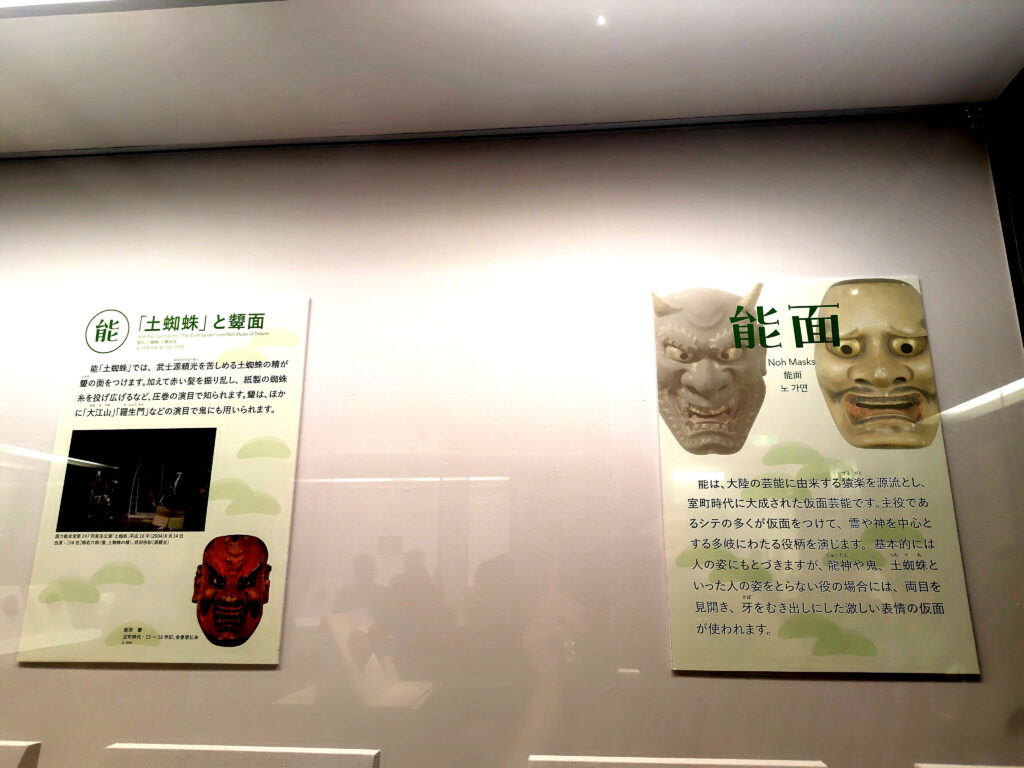

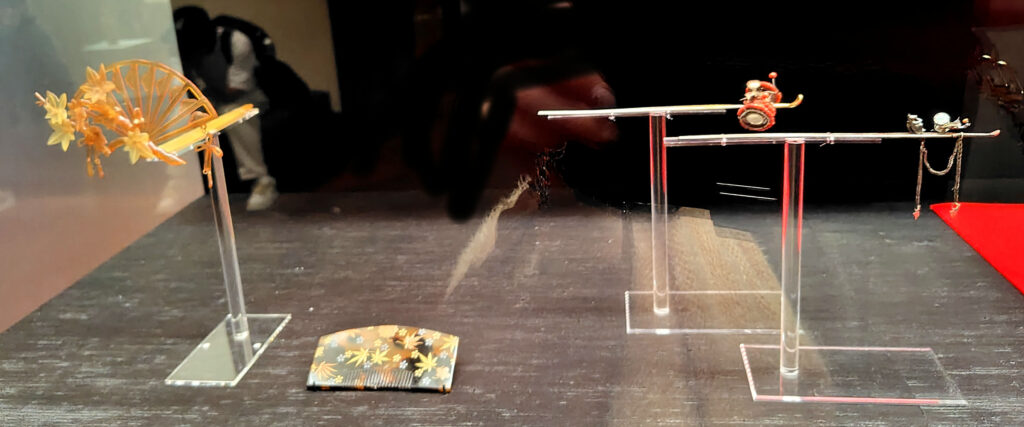

能と歌舞伎 能「葵上」に見る面・装束より

能面 泥眼 重要文化財 17世紀

源氏物語 六条御息所の霊に用います

能面 般若 重要文化財 17世紀

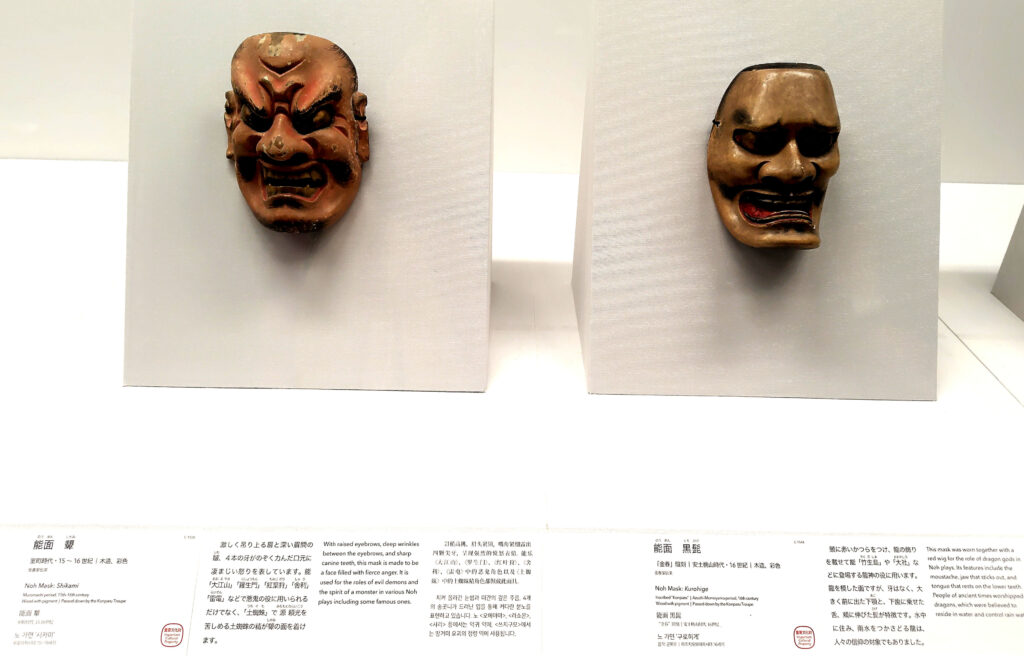

左 能面 顰しかみ 重要文化財 15~16世紀

右 能面 黒髭 重要文化財 16世紀

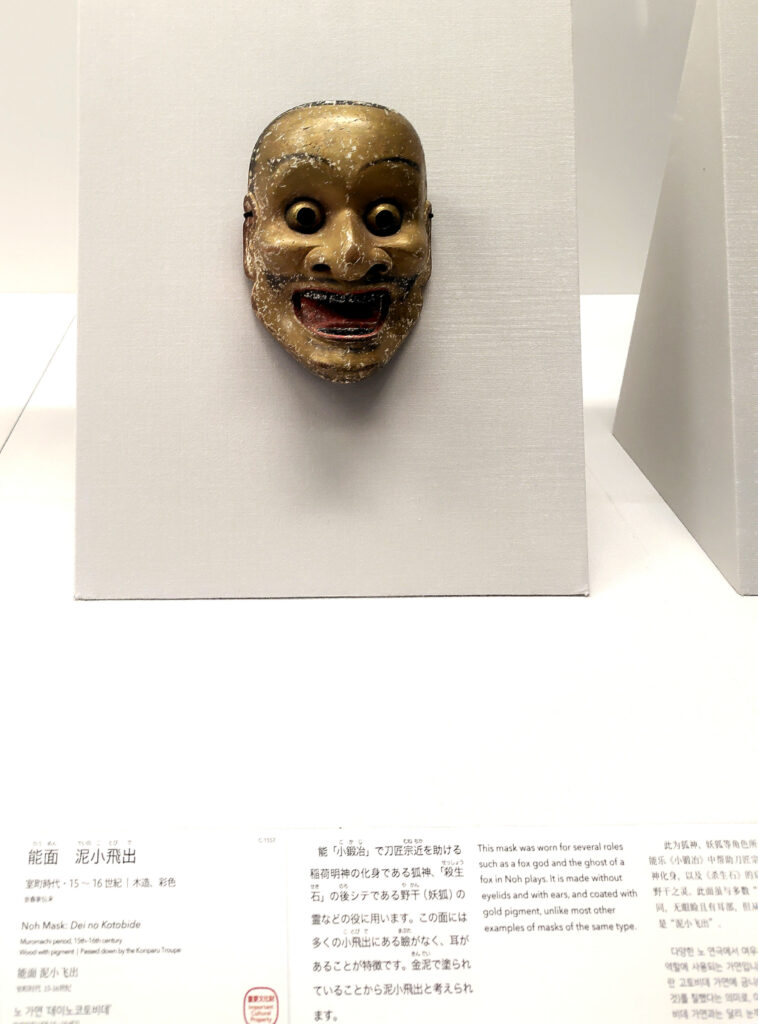

能面 泡小飛出 重要文化財 15~16世紀

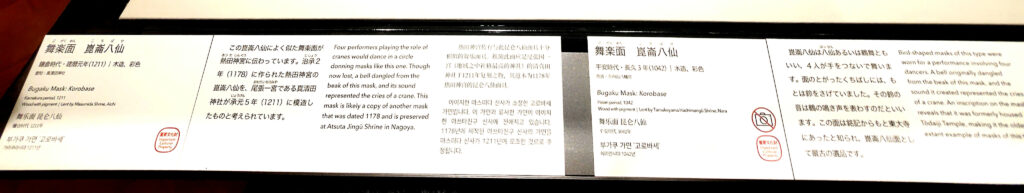

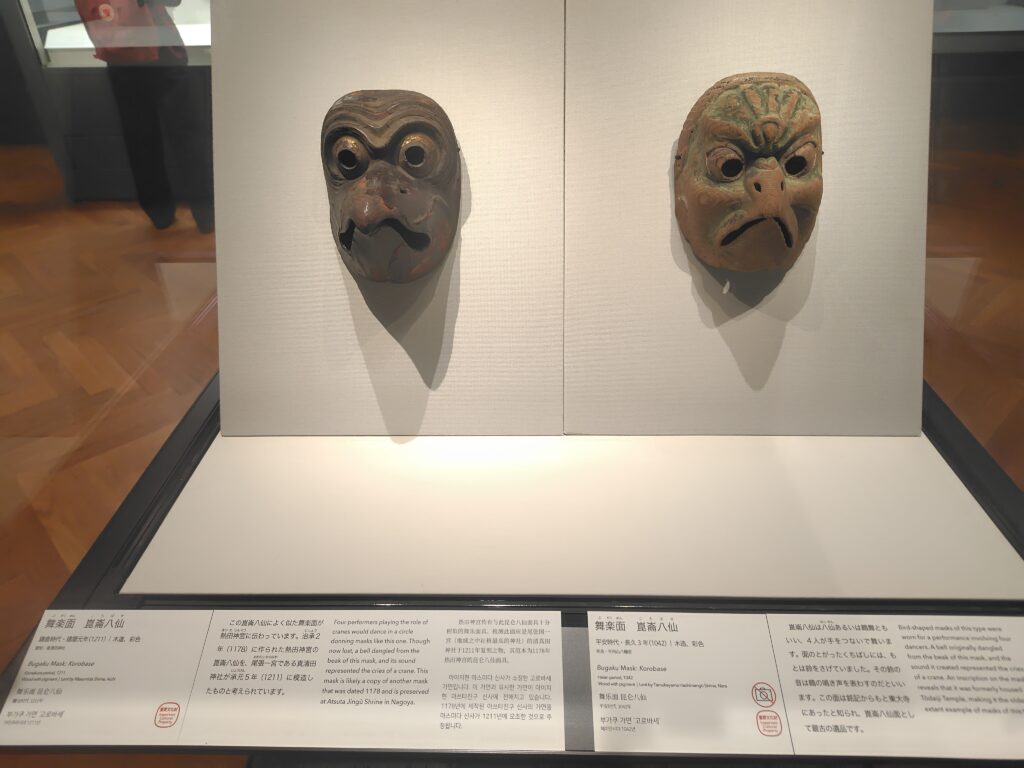

左 舞楽面 崑崙八仙 重要文化財 1211年

右 舞楽面 崑崙八仙 重要文化財 1042年

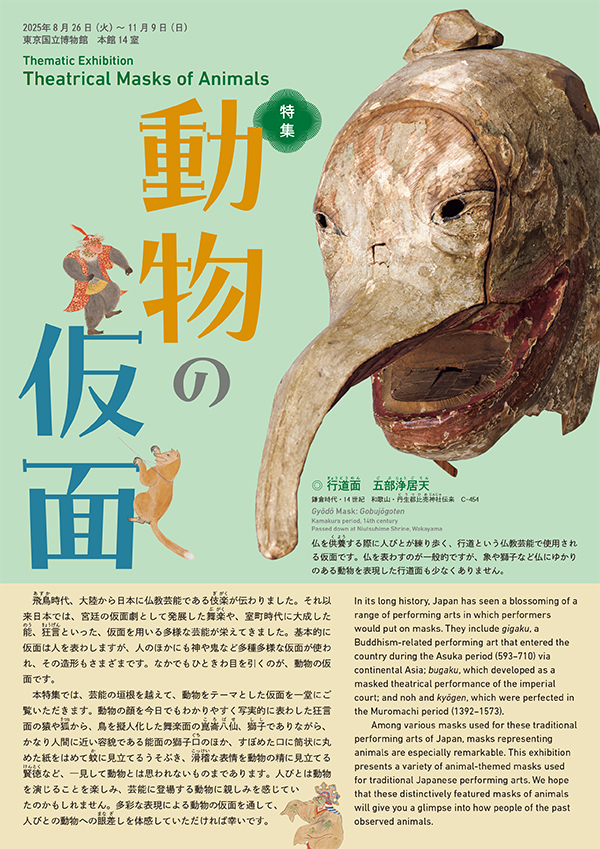

左 行道面 五部浄居天 重要文化財 14世紀 和歌山・丹生都比売神社伝来

右 乾闥婆(獅子冠) 重要文化財 14世紀 〃

暮らしの調度―日本陶磁

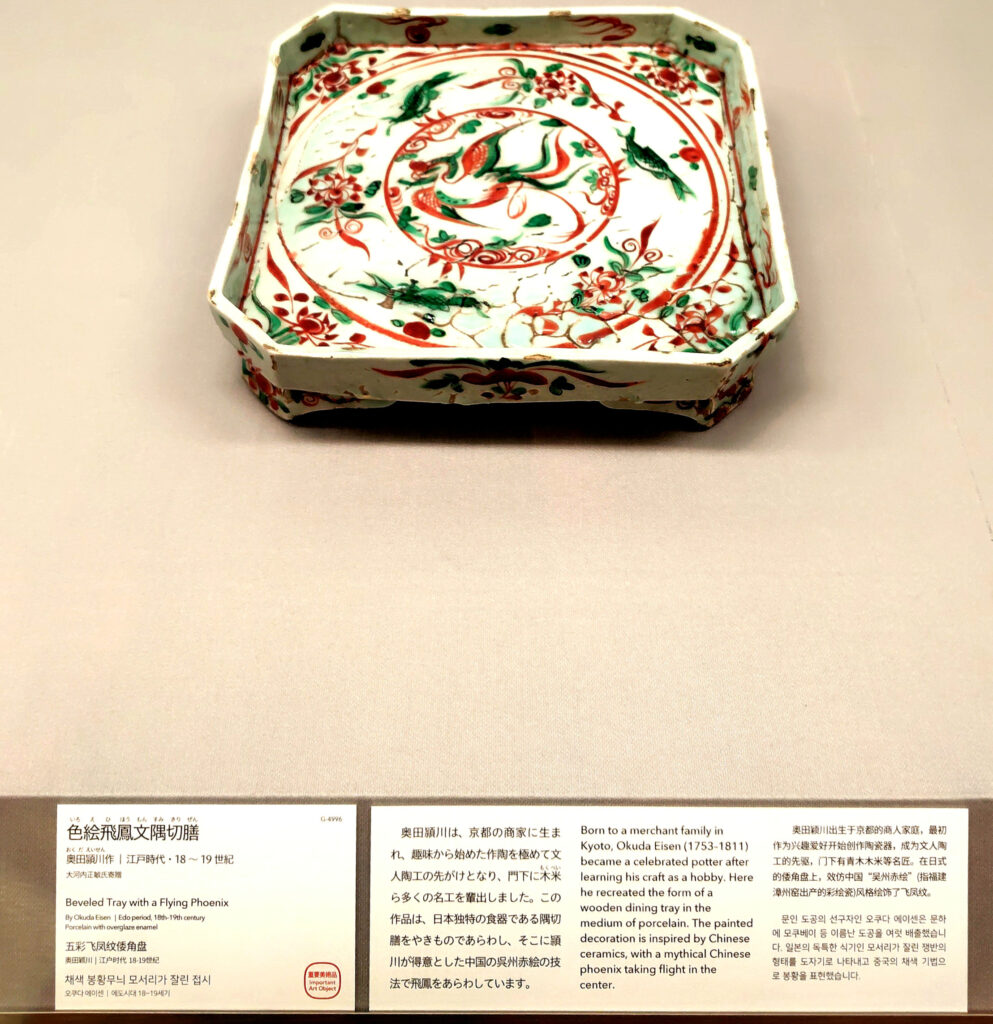

色絵飛鳳文隅切膳 重要美術品 18~19世紀

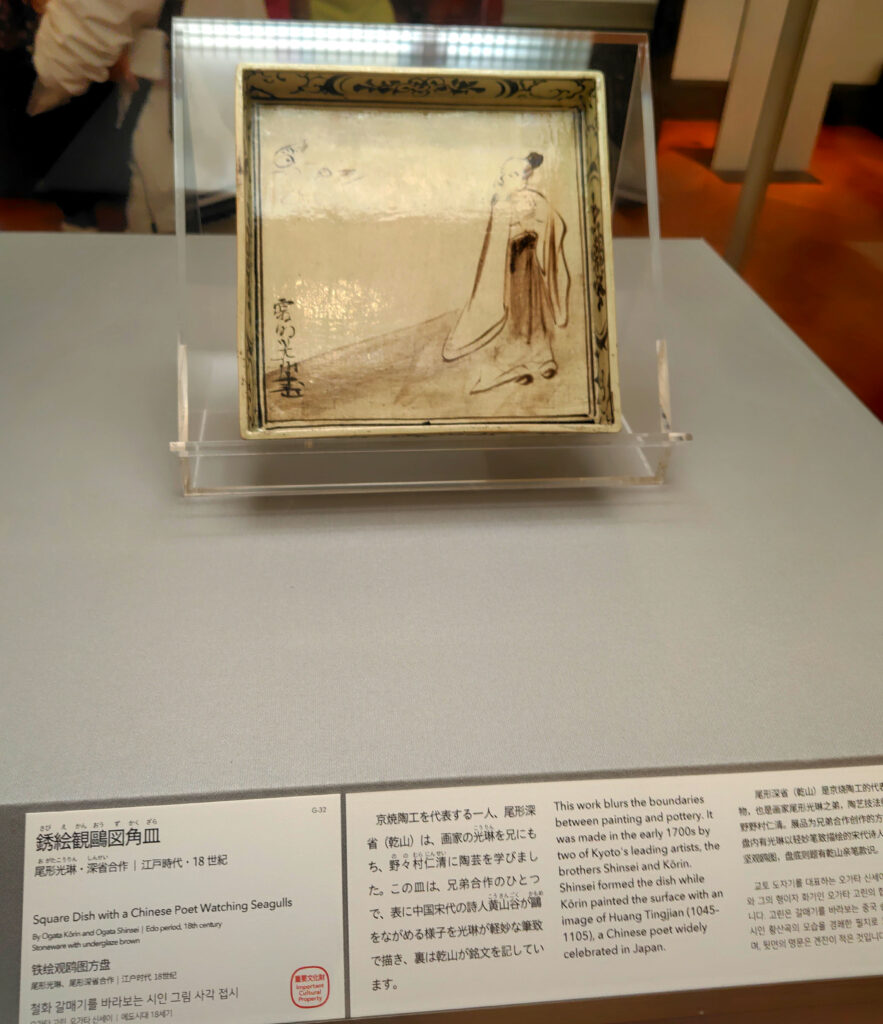

銹絵観鷗図角皿 重要文化財 18世紀

色絵飛鳳文輪花大皿 重要美術品 17世紀 伊万里

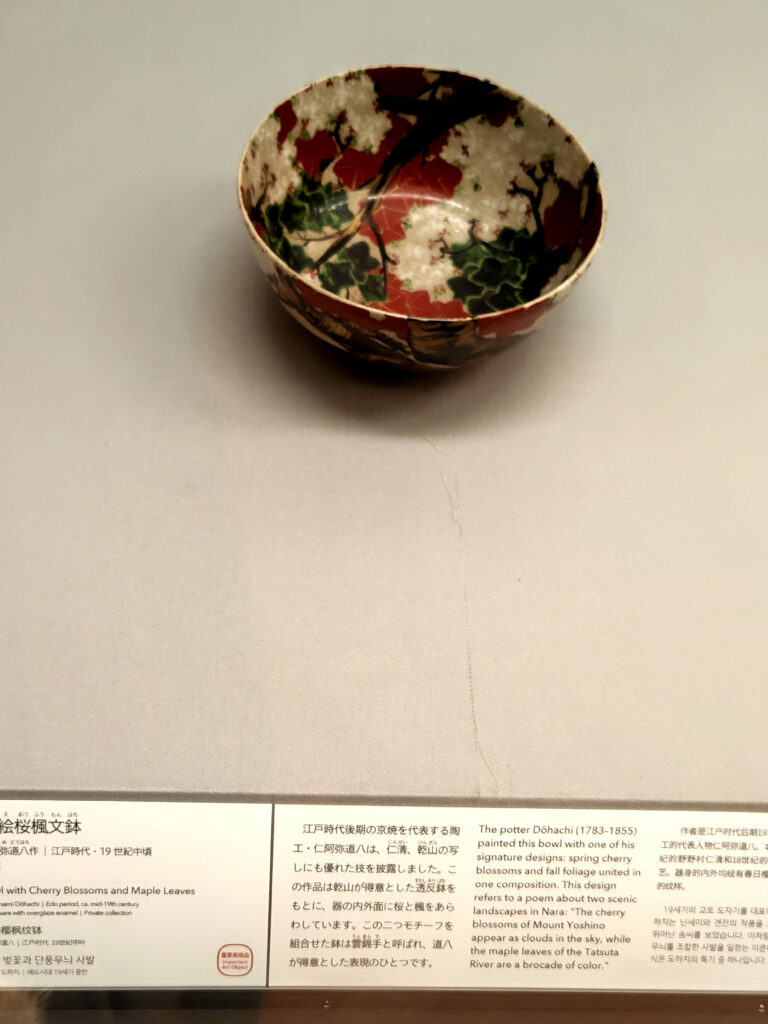

色絵桜楓文鉢 重要美術品 19世紀中頃

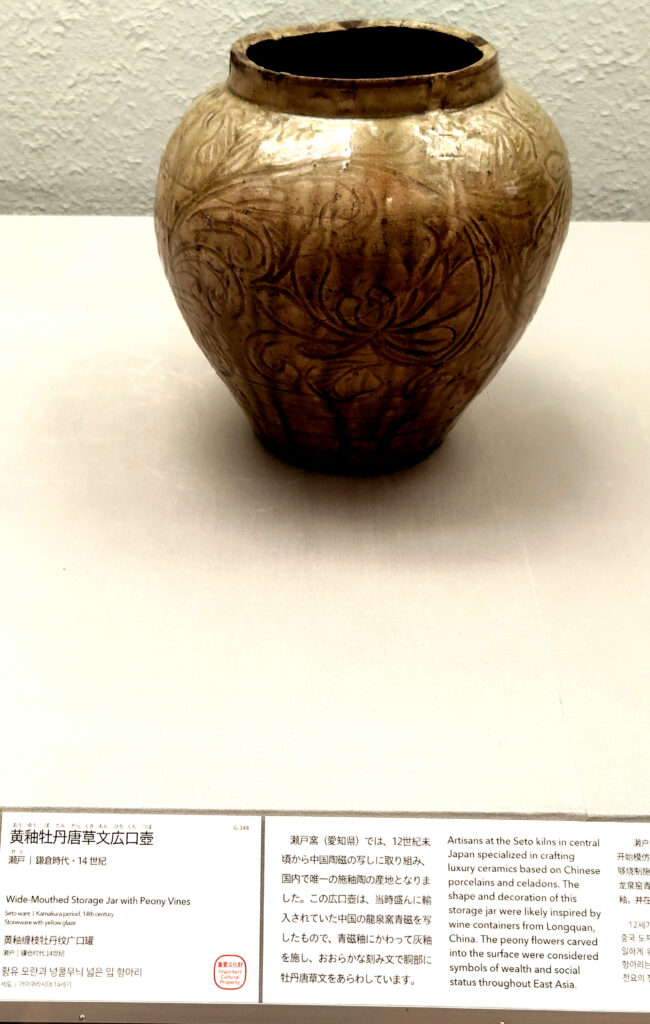

黄釉牡丹唐草文広口壺 重要文化財 愛知・瀬戸

胴部に牡丹唐草文

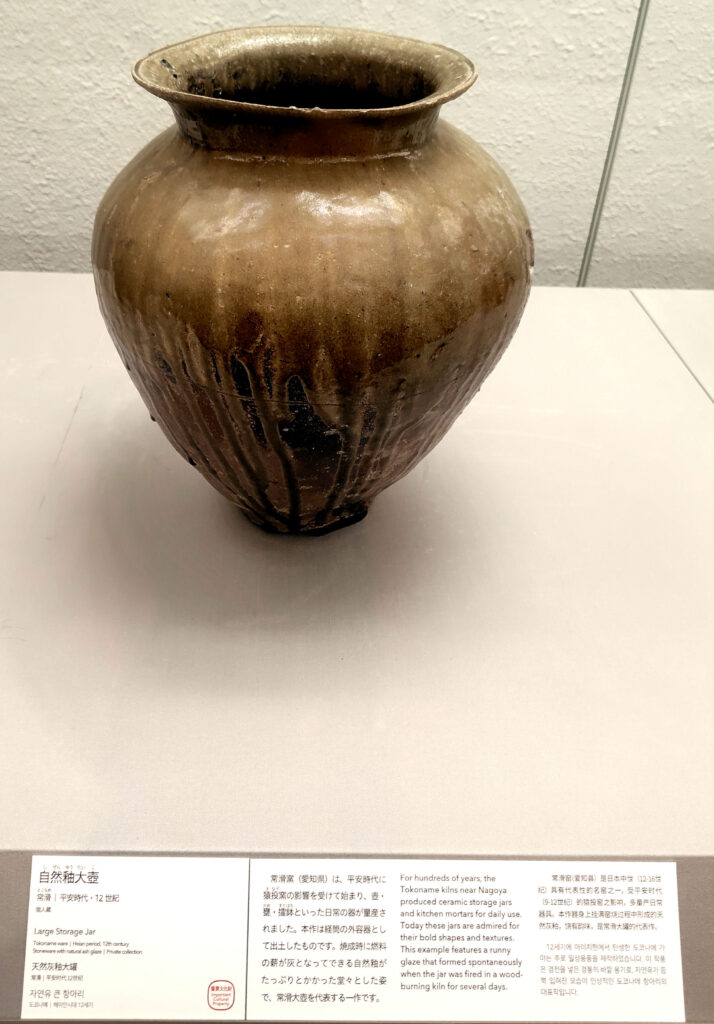

自然釉大壺 重要文化財 12世紀 愛知・常滑

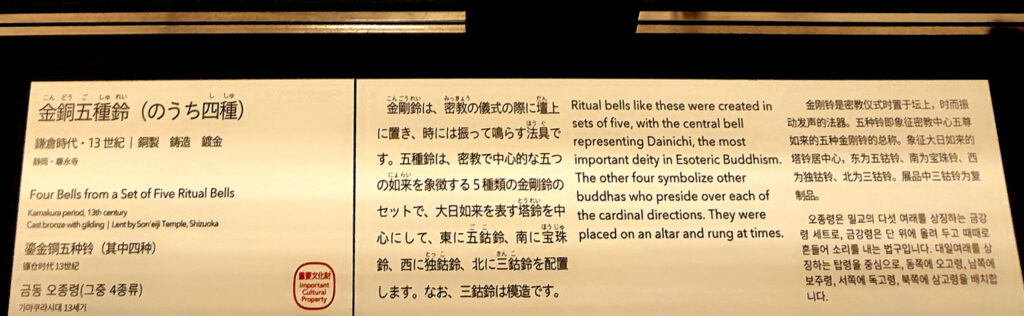

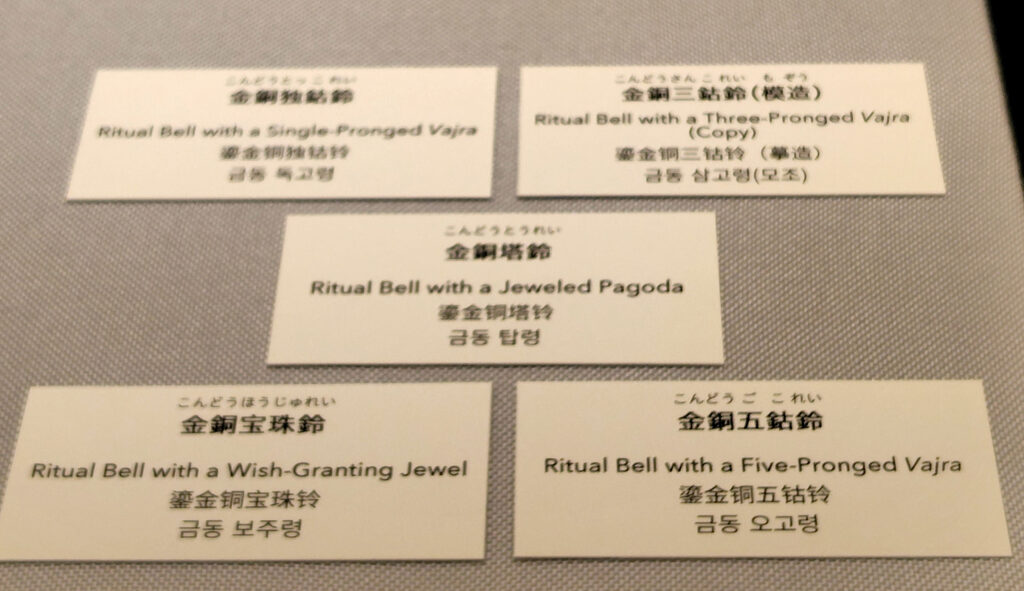

重要文化財 金銅五種鈴 13世紀 重要文化財 静岡・尊永寺

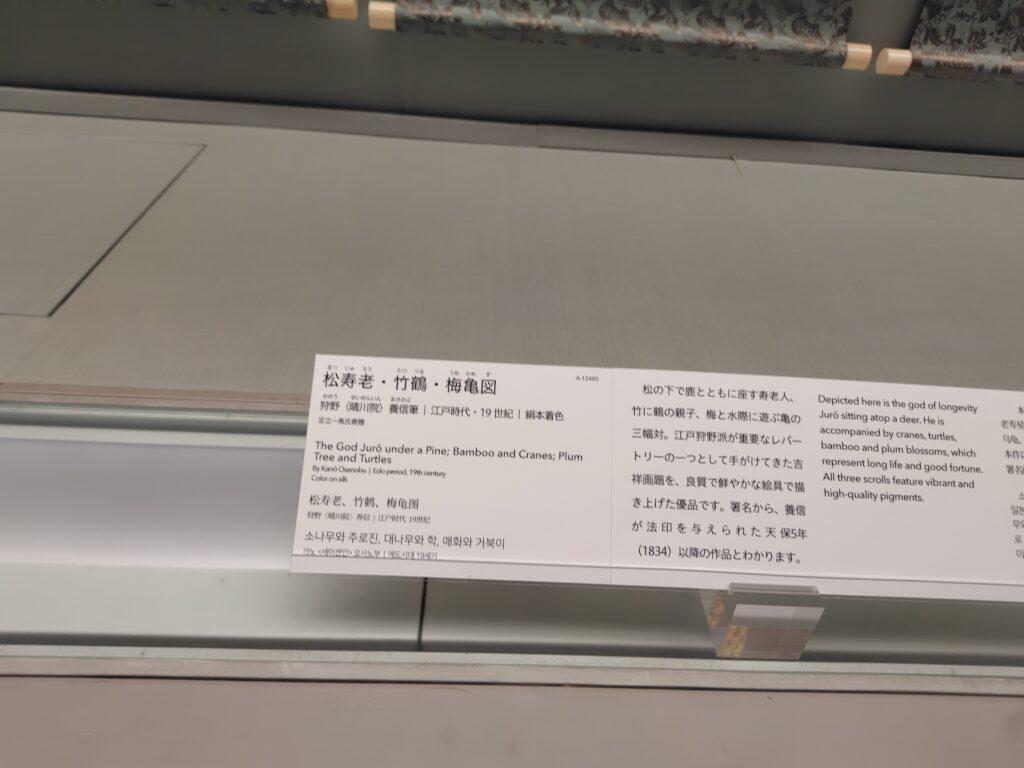

書画の展開―安土桃山~江戸

浮世絵と衣装―江戸

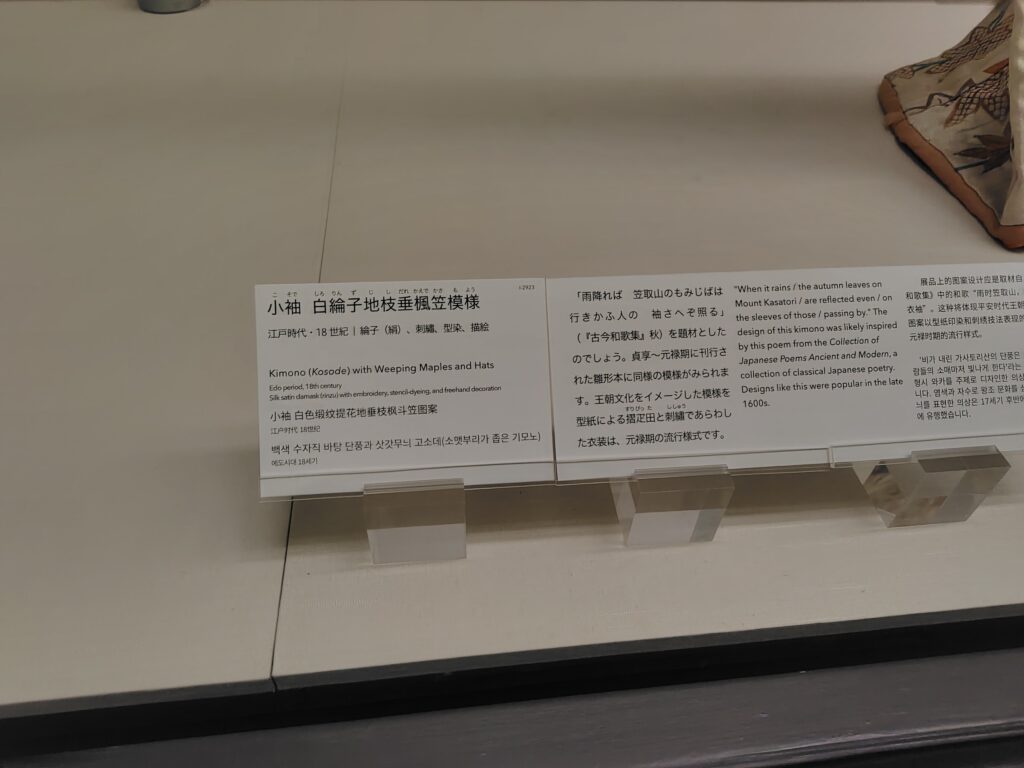

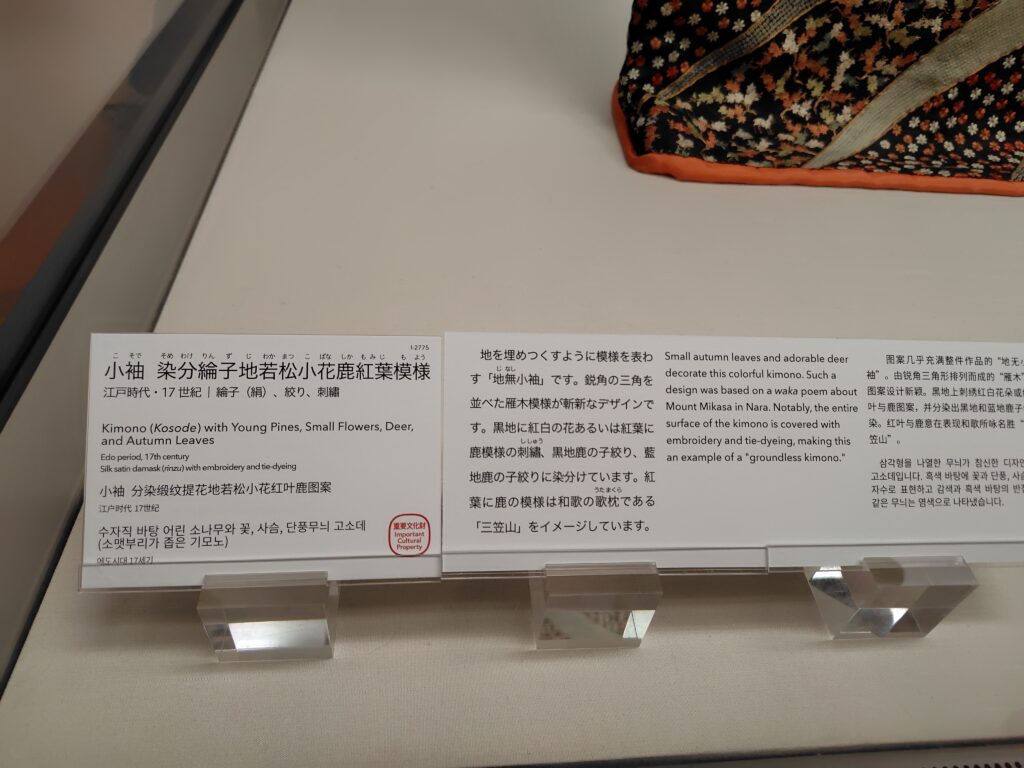

小袖 染分綸子地若松小花鹿紅葉模様 重要文化財 17世紀

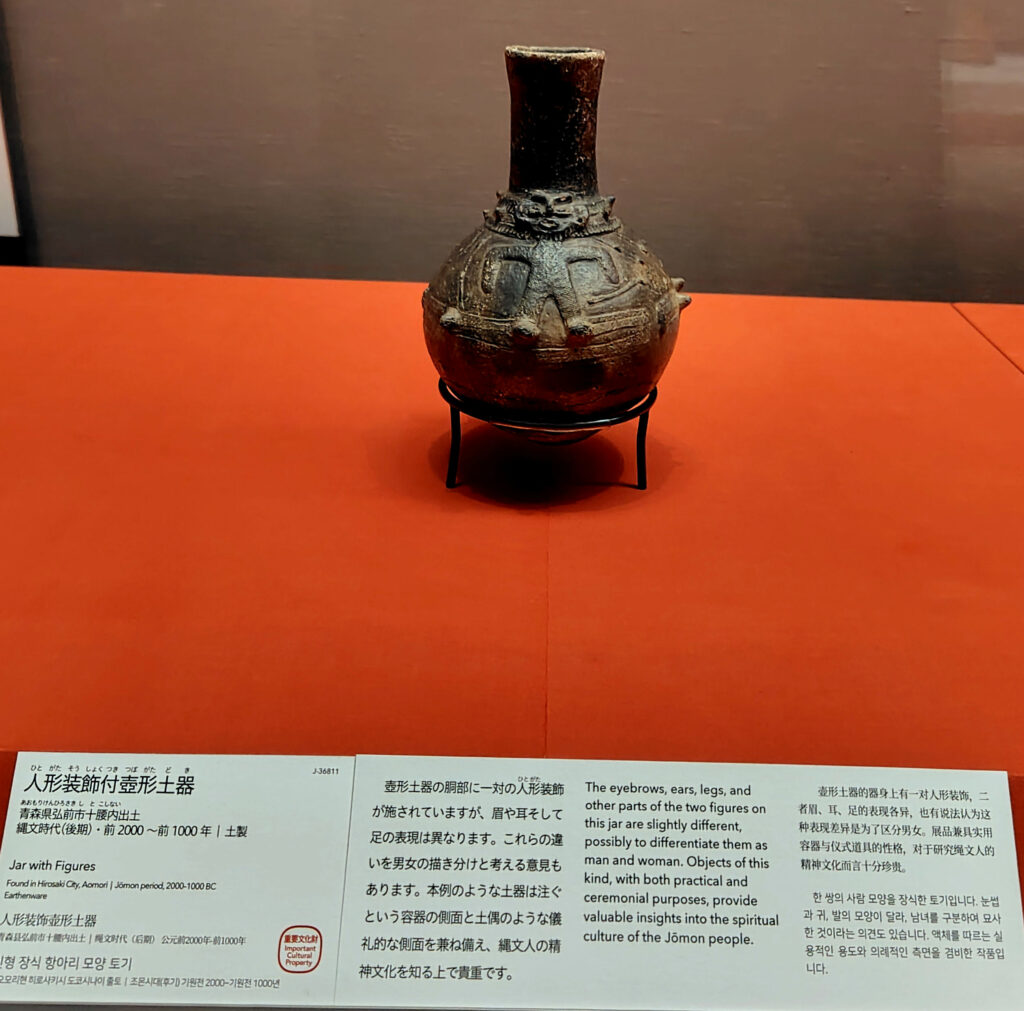

人形装飾付壺形土器 重要文化財 紀元前2000年~1000年 青森県出土

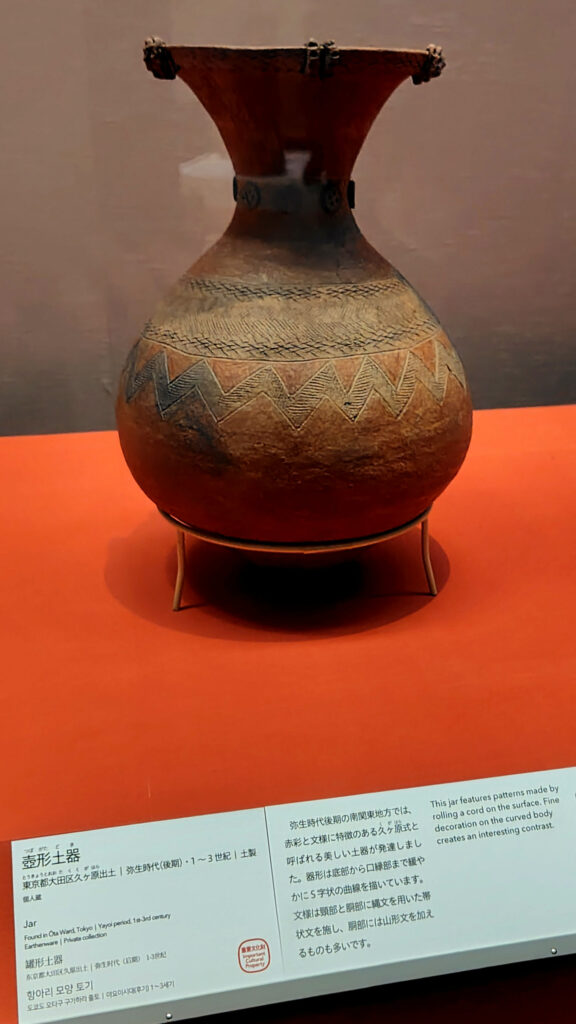

壺型土器 重要文化財 1~3世紀 東京・大田区出土

興福寺鎮壇具 国宝 奈良出土 8世紀

延金 砂金 金塊 和同開珎

舎利容器 国宝 8世紀 大阪出土

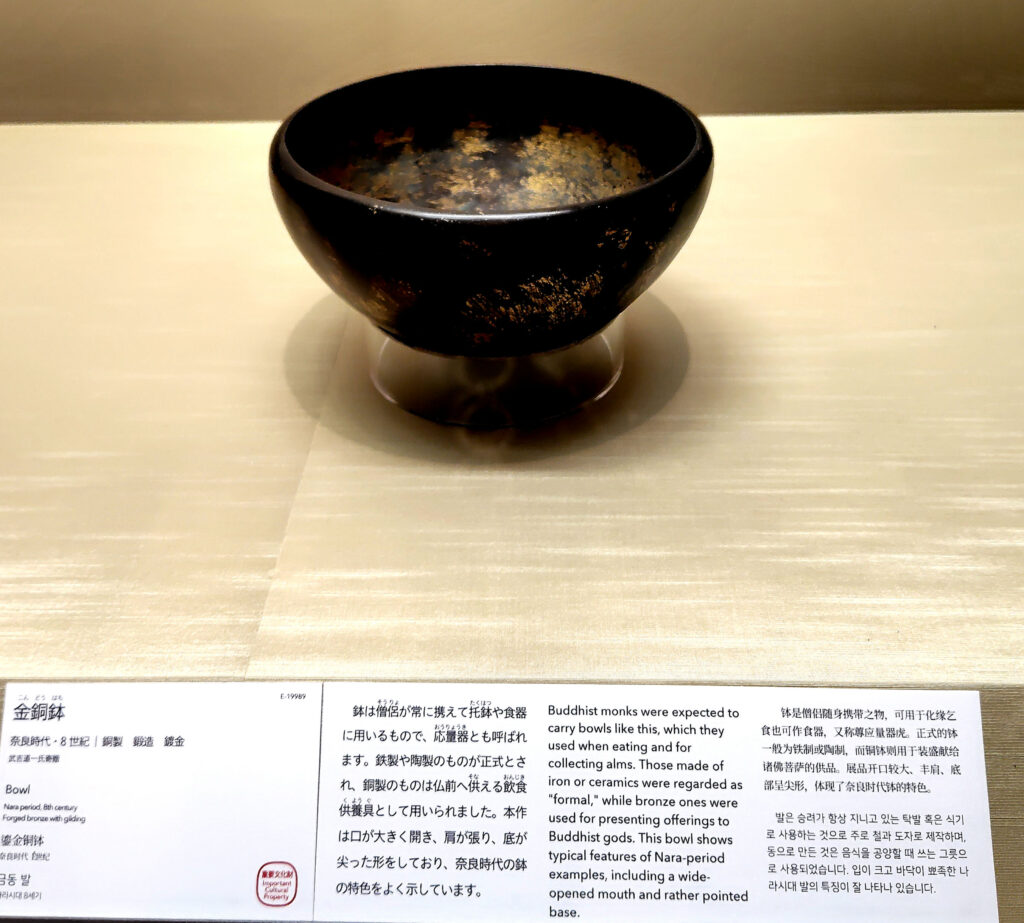

金銅鉢 重要文化財 8世紀

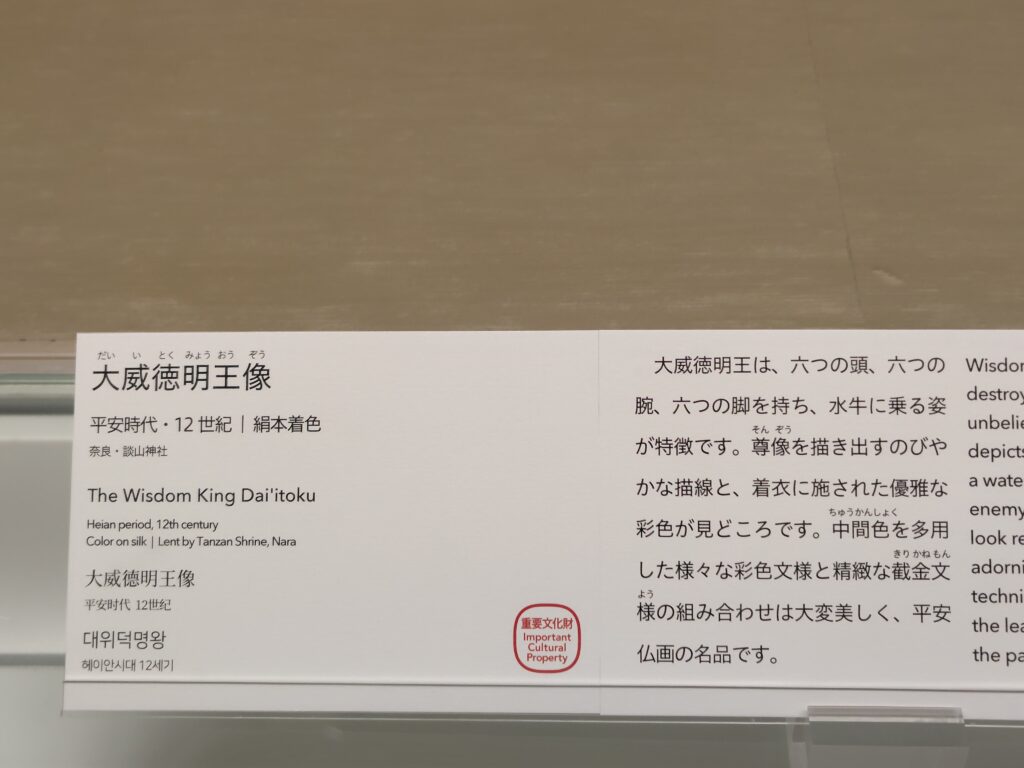

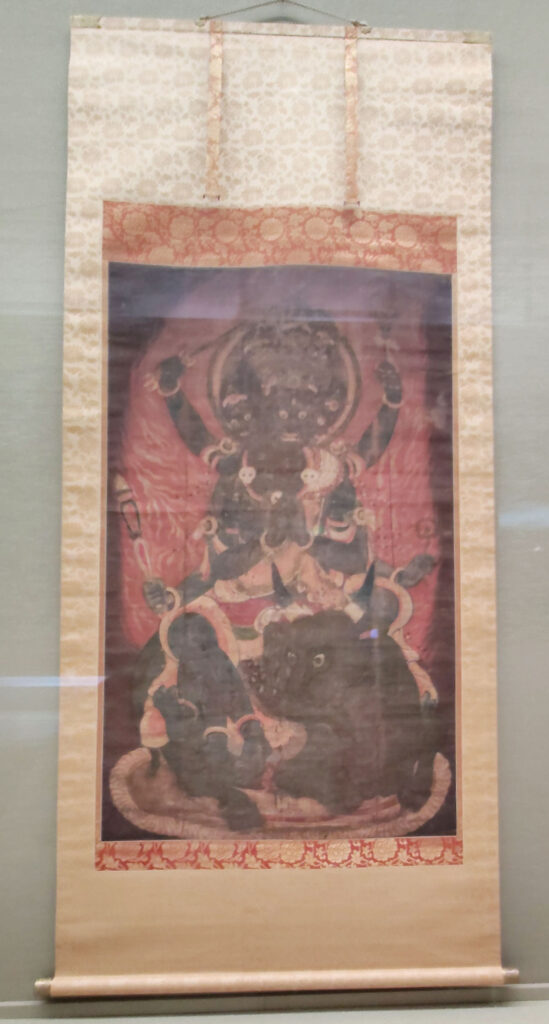

大威徳明王像 重要文化財 12世紀

水牛にお乗りです

余談ですが

国宝 大威徳明王騎牛像 839年東寺蔵 見たい! HPより引用↓

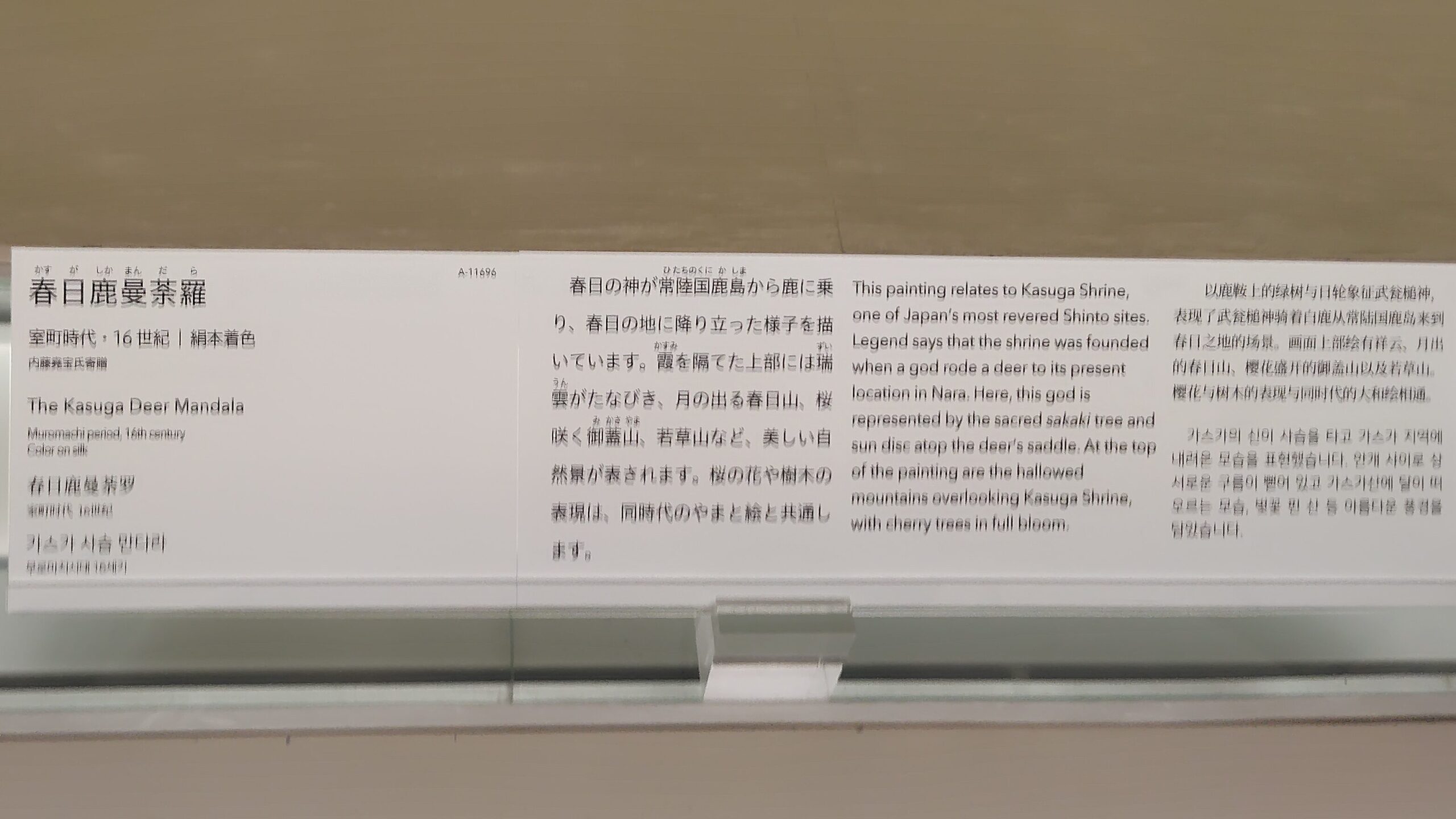

春日鹿曼荼羅 16世紀

線刻蔵王権現像 国宝 1001年 奈良県出土

見えにくいのでHPより引用↓

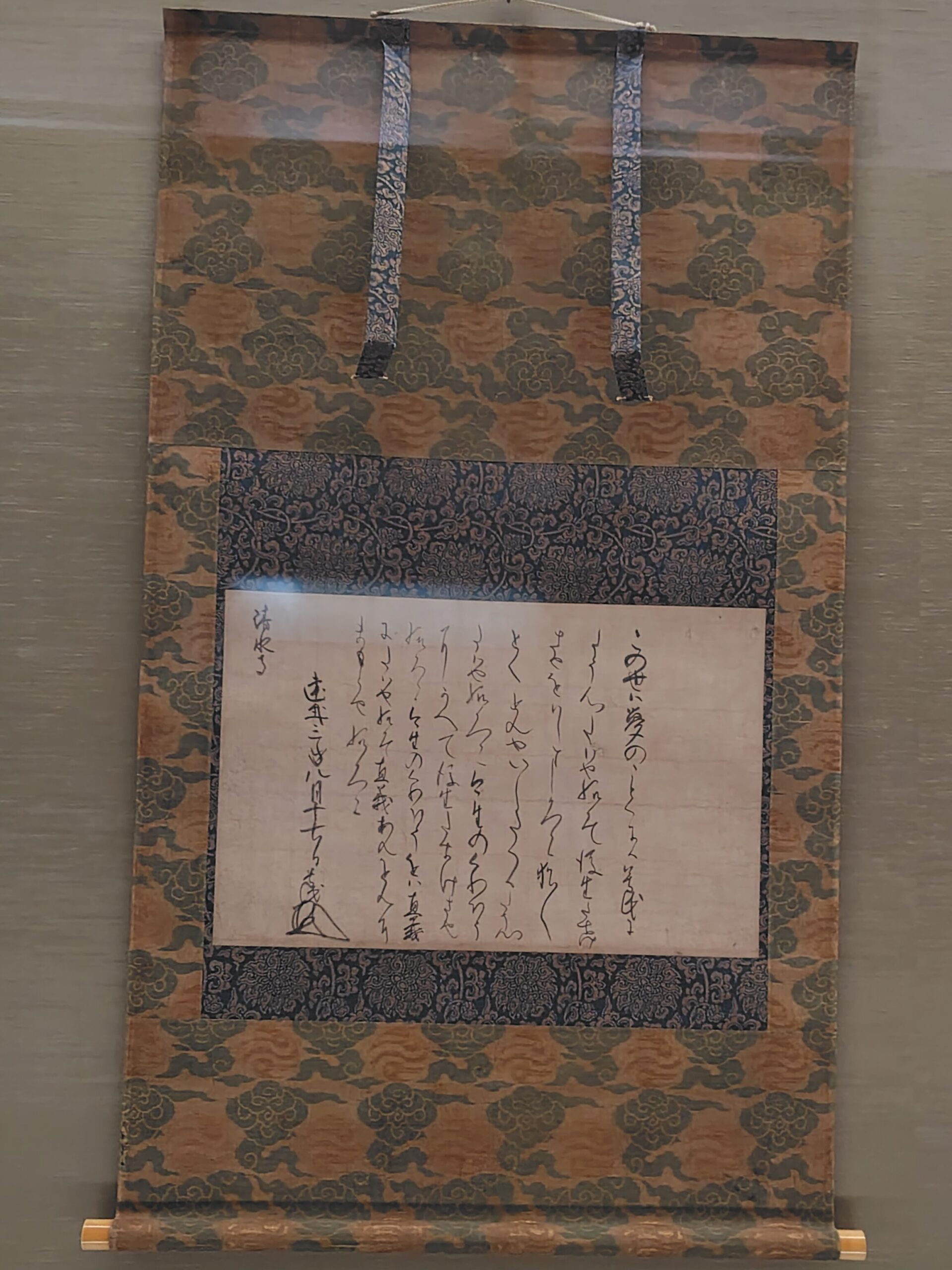

願文 足利尊氏筆 1336年 重要文化財

達筆!

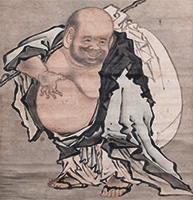

布袋図 重要文化財 15世紀

HPより引用↑

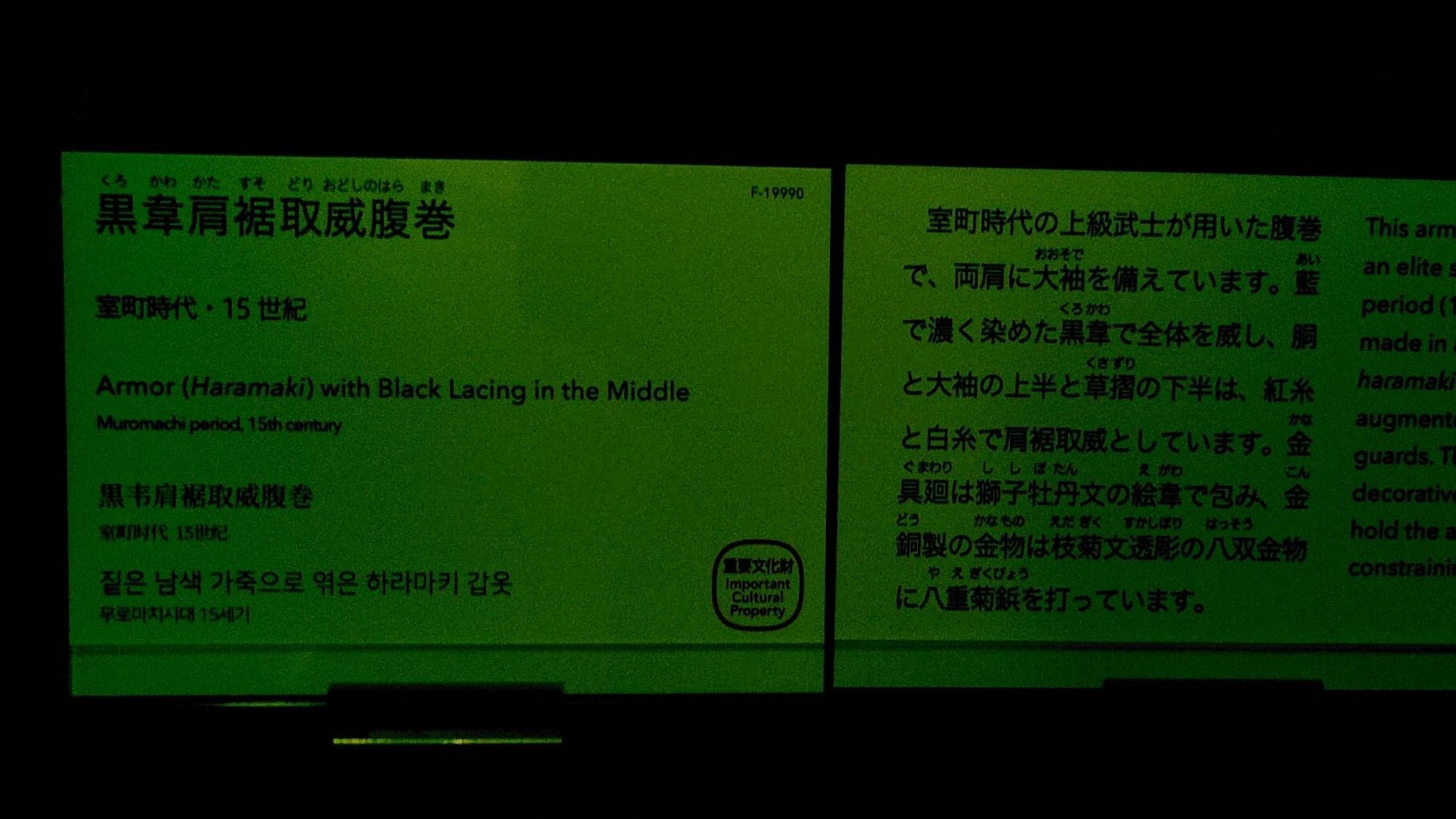

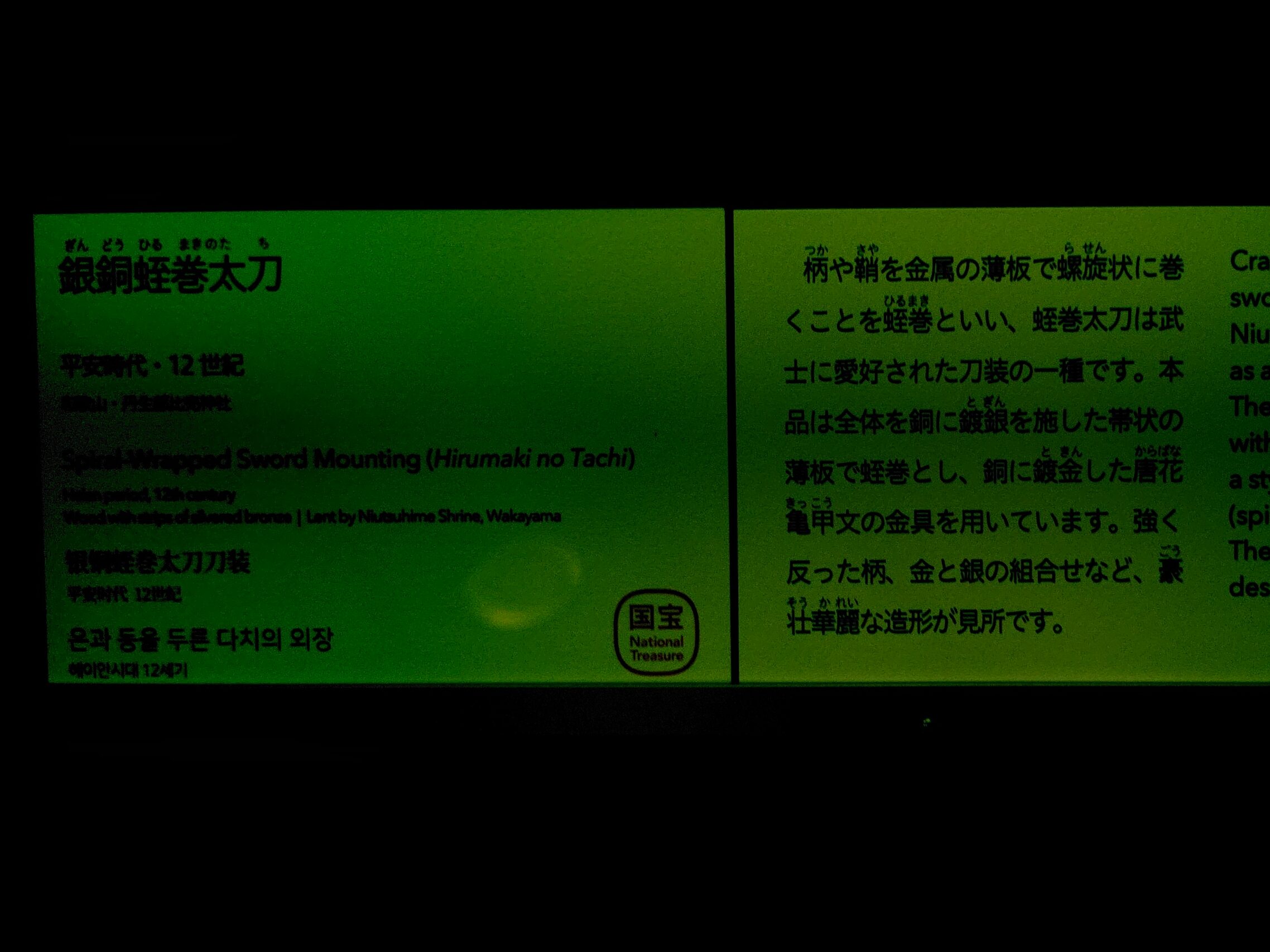

武士の装い―平安~江戸

撮影失敗で1枚のみ

黒韋肩裾取威腹巻 重要文化財 15世紀

銀銅蛭巻太刀 国宝 12世紀 和歌山・丹生都比売神社蔵

HPより引用↑

面白すぎて時間が超過しましたが

いよいよ運慶さんに参ります

あら

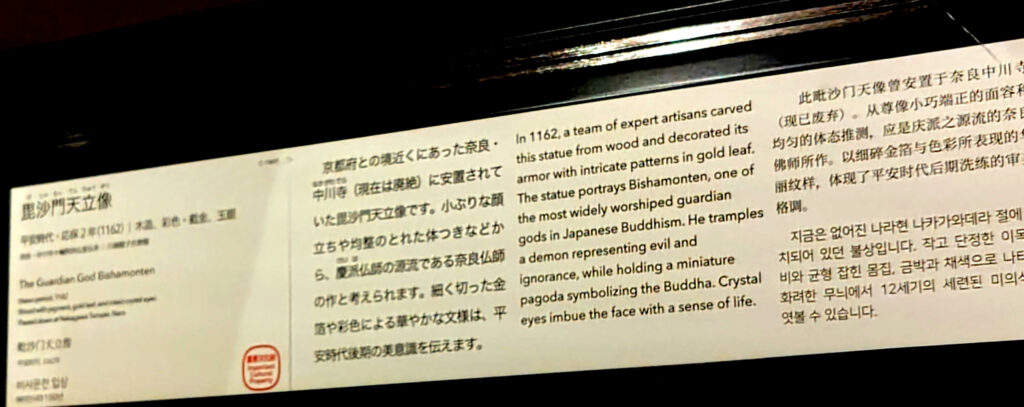

見慣れたはずがまた見たい仏像群は

平安から鎌倉時代の木彫像を中心に展示

毘沙門天立像 1162年頃 重要文化財

前後で足元の邪鬼が違います

東京国立博物館 画像検索より引用↑

十二神将立像 申神 重要文化財

鎌倉時代・13世紀

可笑しい風貌!運慶系統の仏師の作と考えらておりほのかに色が残ります

↓東京国立博物館 画像検索より引用↓

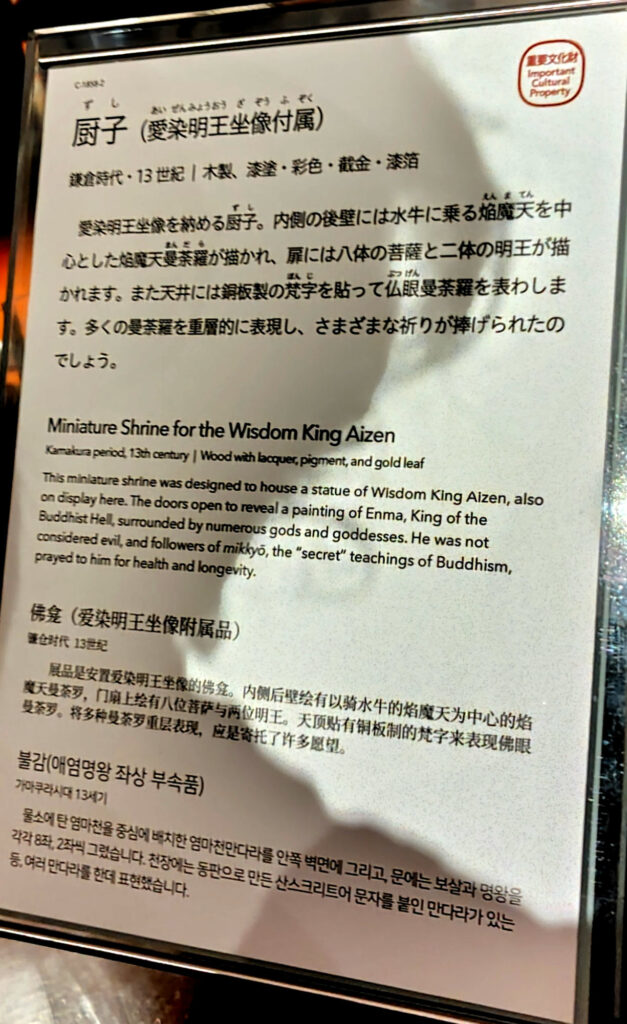

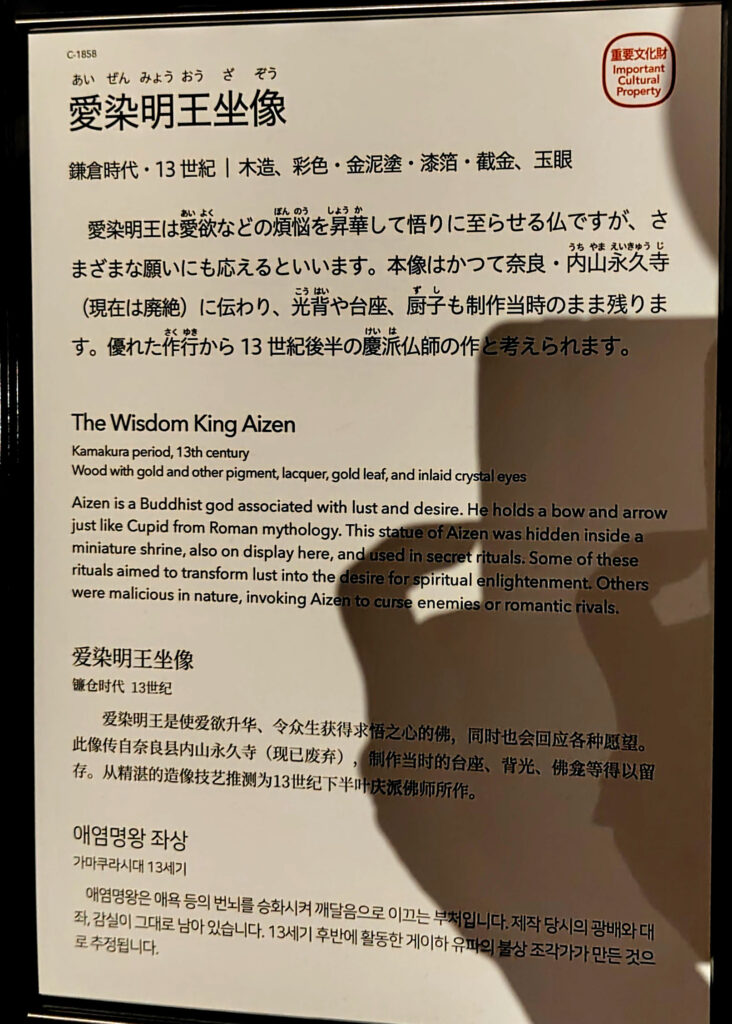

厨子 重要文化財 13世紀 愛染明王坐像 重要文化財 13世紀

獅子の冠の勇ましいお顔とハート形の蓮の花が紅でつつまれております

はいやっとです💦

この先で

奈良・興福寺の北円堂の

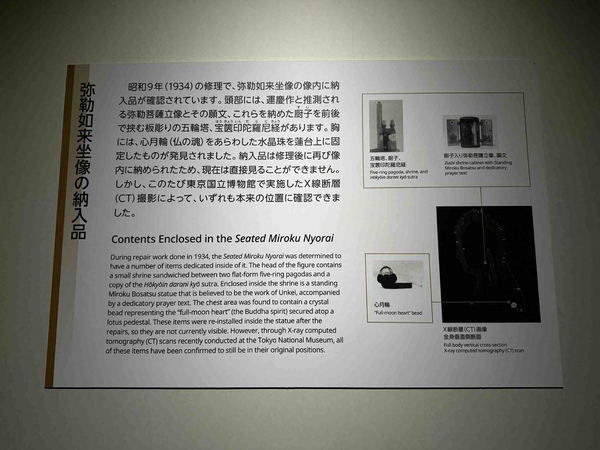

御本尊の国宝 弥勒如来坐像

両脇の国宝 無著菩薩立像 ・世親菩薩立像

かつて北円堂に安置されていた可能性の高い

四天王立像を合わせた7軀の国宝仏が展示されております

2025年9月9日(火) ~ 2025年11月30日(日)

撮影禁止なので写真はネット内から抜粋しております

国宝 弥勒如来坐像 1212年頃

弥勒菩薩が56億7千万年後に成仏したお姿

像内には1212の年号が書かれた願文などが納入されており

台座内枠には源慶・静慶・運賀・運助・運覚・ 湛慶・康弁・慶運・康勝ら運慶派仏師の名が墨書されております

頭部には運慶作と推測される弥勒菩薩立像とその願文これらを収めた厨子

そのほか五輪塔と宝篋印陀羅尼経があることが分かっており

胸には仏の魂である心月輪をあらわしたピンポン玉くらいの水晶珠が納められていました

↑KADOKAWA ASCII より↑

5世紀頃北インドに実在した兄・無著と弟・世親の兄弟がまとめた

「法=すべての現象」と「相=その特質」についての法相教学は

玄奘三蔵によって唐に伝えられ法相宗となり日本にもたらされ興福寺に受け継がれています

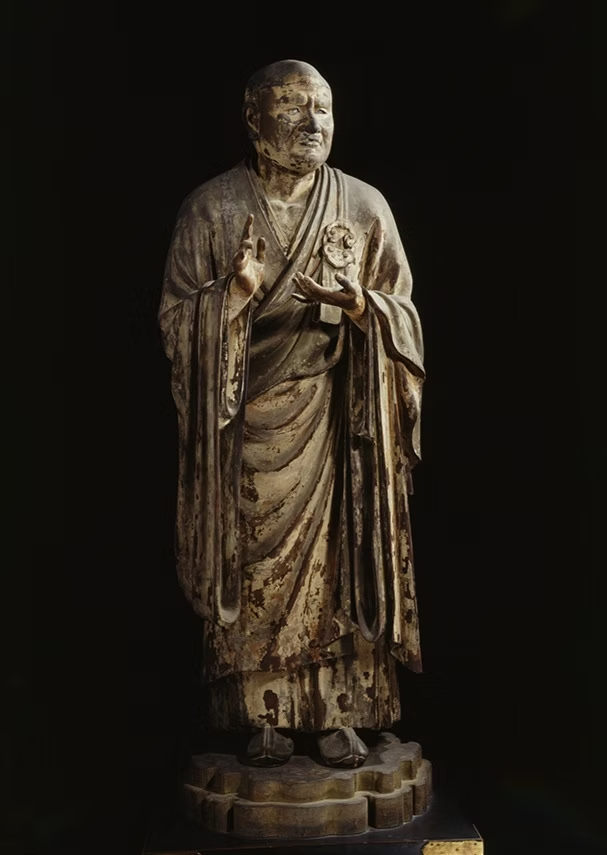

国宝

世親菩薩立像 1212年頃

194.7cm ・桂材の寄木造 ・水晶の板を目にはめこんだ玉眼 ・彩色

運慶の指導のもと運助が担当していると考えられています

国宝

無著菩薩立像 1212年頃

191.6cm ・桂材の寄木造 ・水晶の板を目にはめこんだ玉眼 ・彩色

運慶の指導のもとは運賀が担当していると考えられています

猫背気味で丸い背は鎌倉時代彫刻に特有の表現形式だそうです

↑Impressサイトより

運慶一門による北円堂にあった四天王像の行方の議論がありましたが

研究が進んだ近年

興福寺の中金堂に安置されている四天王像である可能性が高いとされていますが

断定には至らず

国宝

増長天(四天王立像 13世紀 桂材

国宝

多聞天(四天王立像 13世紀 桂材

Tokyo Art Beatより引用↑

国宝

持国天(四天王立像 13世紀 桂材

国宝

広目天(四天王立像 13世紀 桂材

↑KADOKAWA ASCII より↑

ロビーが売店になっています

運慶一派の仏像の崇高な圧の空間を去り

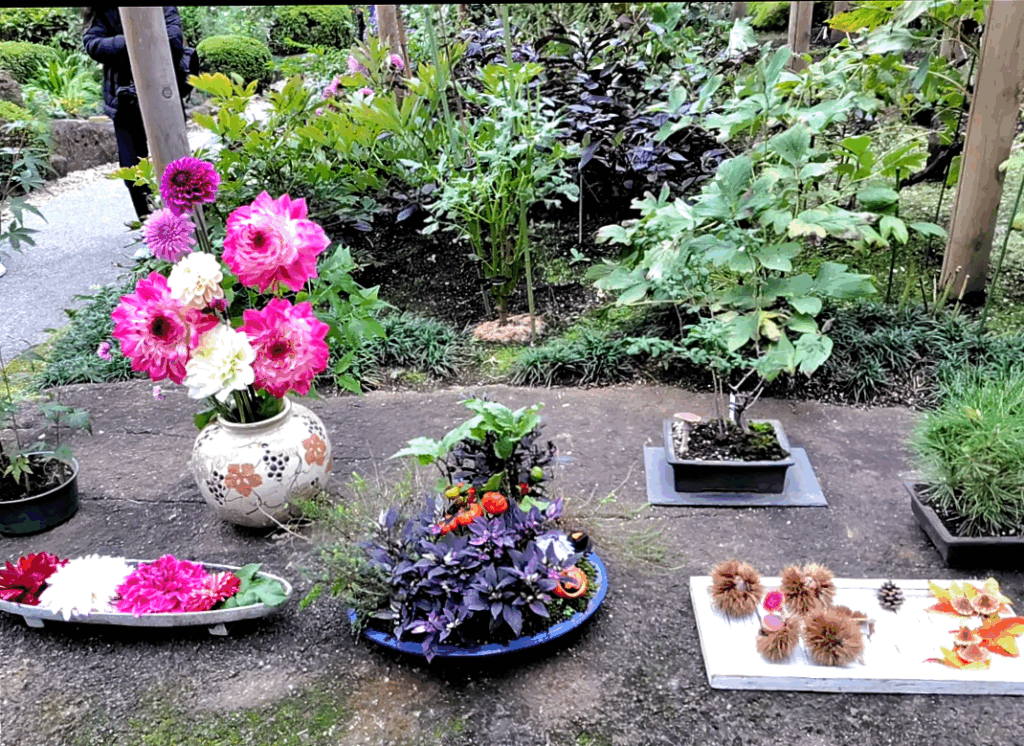

ダリア鑑賞でしばし休息

場所は公園内にある上野東照宮

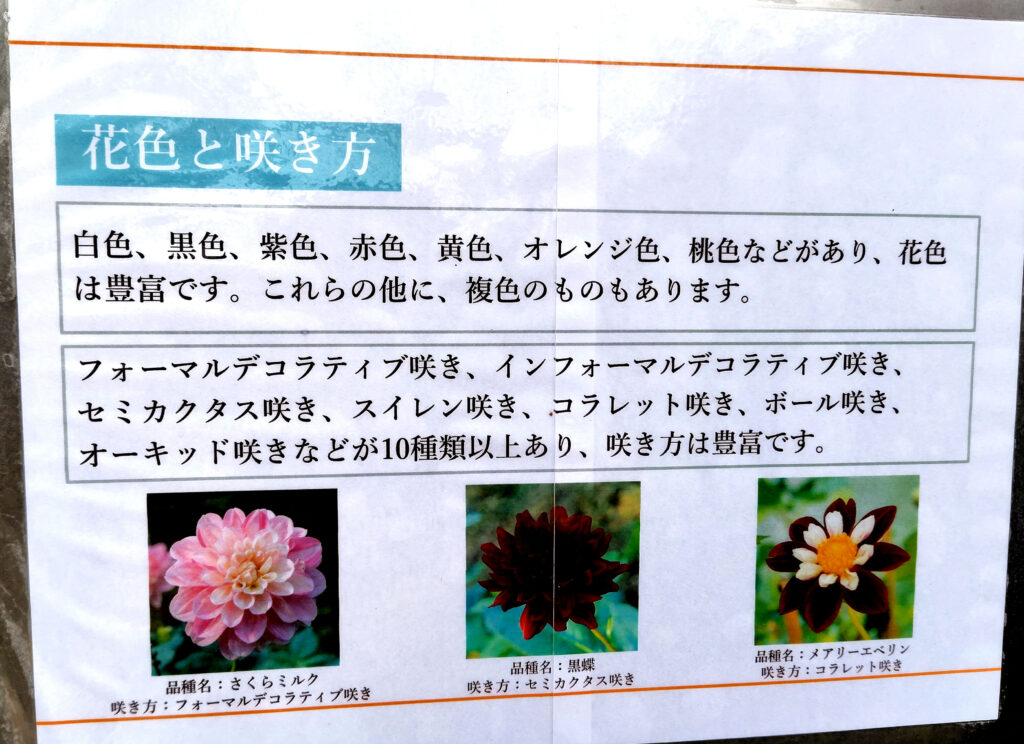

秋は100品種200株のダリア (和名・天竺牡丹の展示が楽しめます

メキシコを原産地とするダリアは江戸時代に伝来しました

この後は無言で

脇を彩る花も含めて多様なダリアに魅せられて

さすが国立博物館!

心踊り わくわくしました

所蔵品全てを見ることなどできるのだろうか?

リタイア後は上野通いが楽しみになりそうです