観て応援 2025`s ~6月

こんにちは

破れ傘刀舟悪人狩り にはまる

川崎市百合ヶ丘`美容室ブランカ‘のまりです

1974年~1977年放映で

全131話もあるのもすごいのですが

刀舟こと萬屋錦之介さんの決め台詞

ー やかましい!許せねぇ てめぇら人間じゃあねぇ 叩っ斬ってやる ー

のきめ台詞のあと

とにかく殺陣が早く強い‼

女性の仕事が少ない時代

江波杏子さんはいのち講を自営していてかっこいい!

日本髪や着物を見て

毎回の手術が麻酔なしでちくちくっと

酒と暴力 殺人に女性かな?

ほぼ18+

江戸時代末期の天保の書見の後説もリアル

萬屋錦之介さんは言わずと知れた中村獅童さんの叔父

^^

今年も見て応援‼

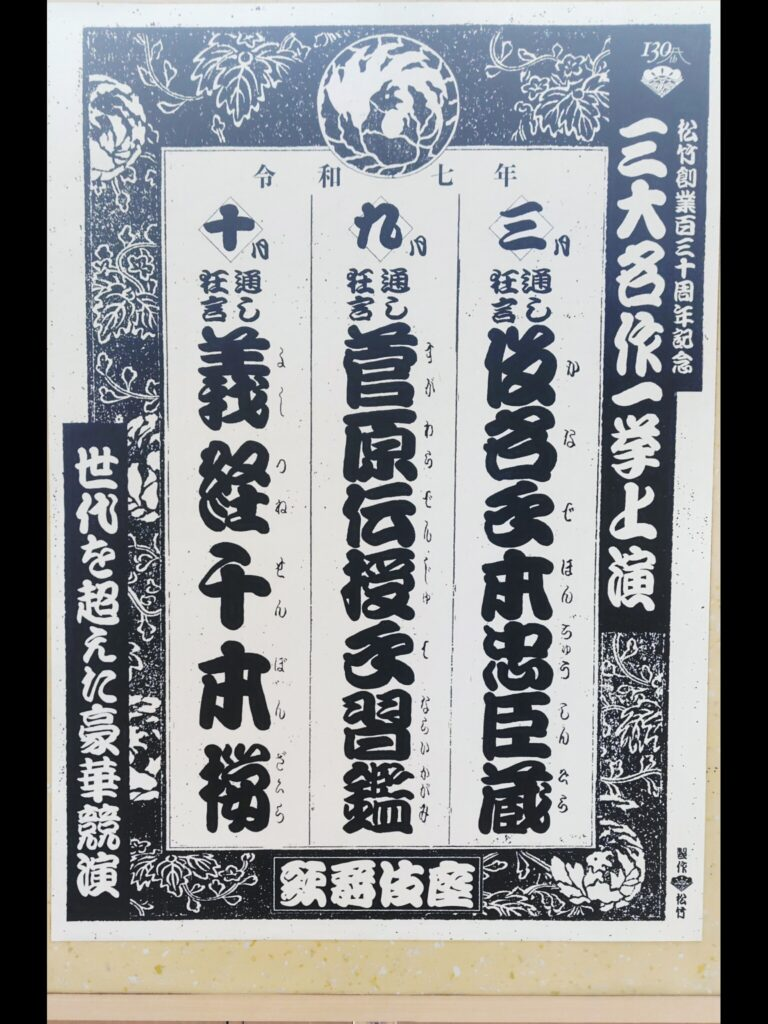

2025年は松竹が創業130周年を迎えます

この節目の年を記念して歌舞伎座にて三大名作の一挙上演が決定しました

3月『仮名手本忠臣蔵』

9月『菅原伝授手習鑑』

10月『義経千本桜』を上演される予定です

初春大歌舞伎は熱のため無念

三月大歌舞伎

六月大歌舞伎

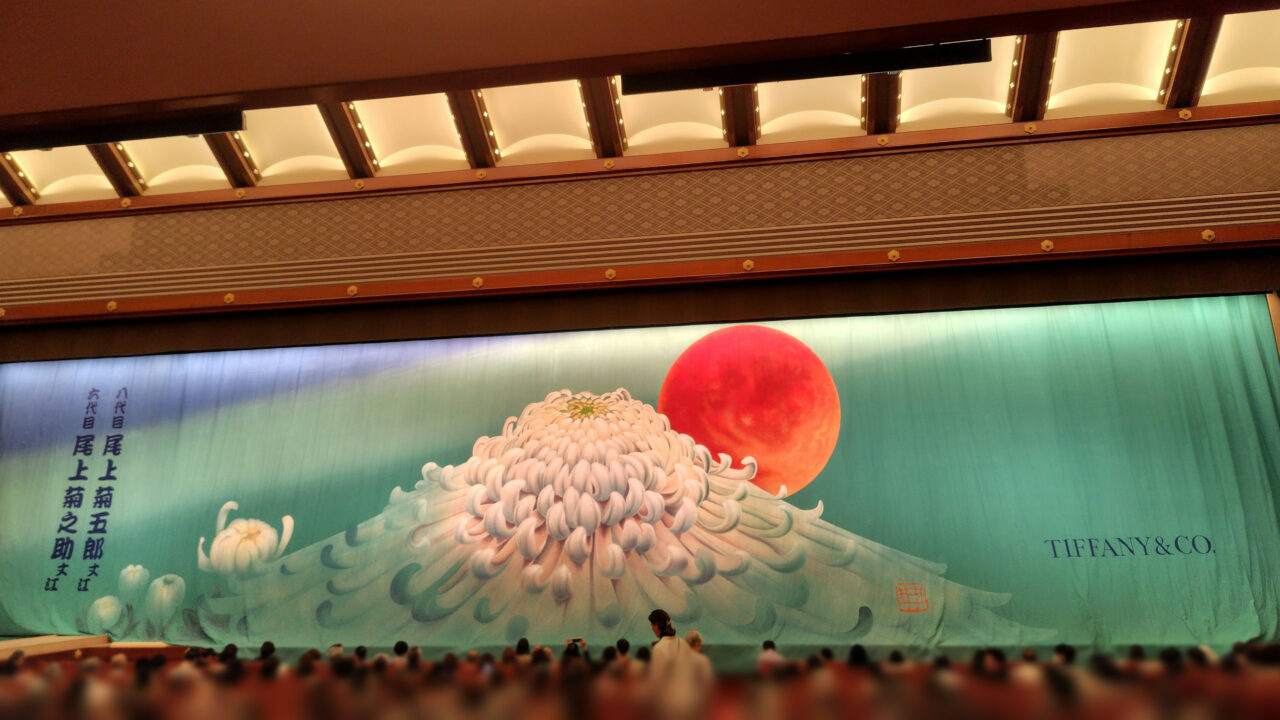

尾上菊之助改め 八代目 尾上菊五郎襲名披露

尾上丑之助改め 六代目 尾上菊之助襲名披露

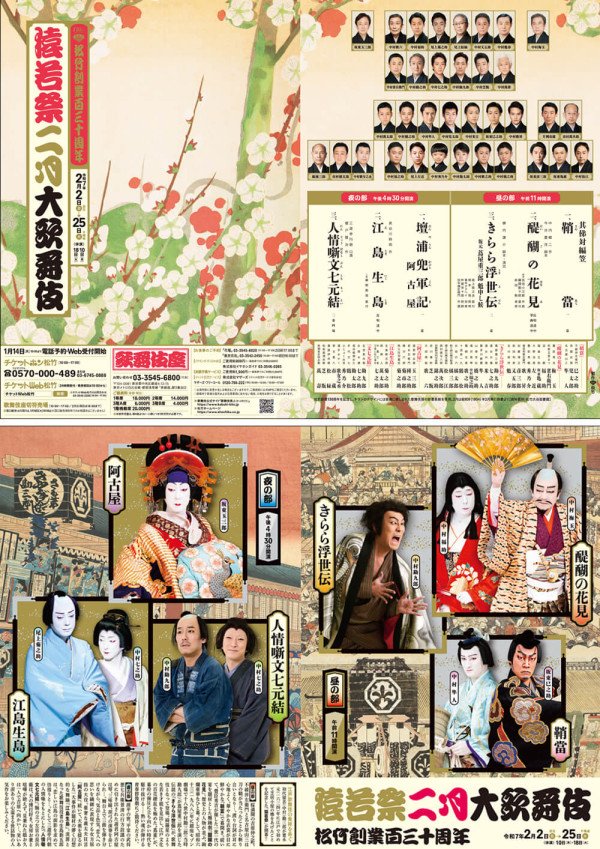

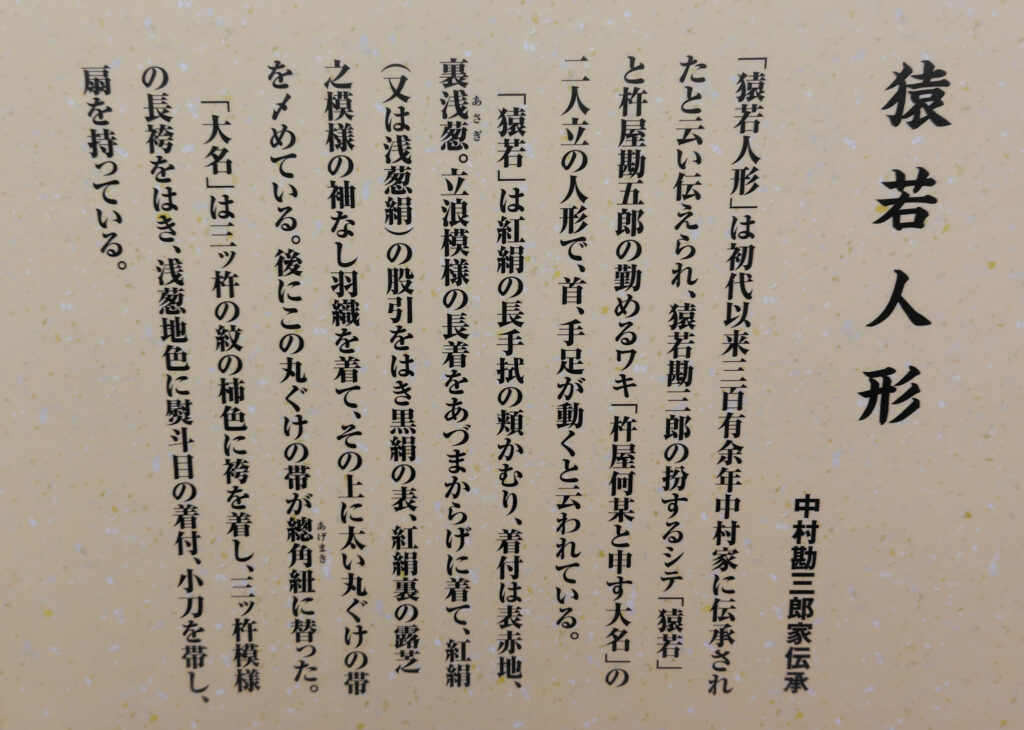

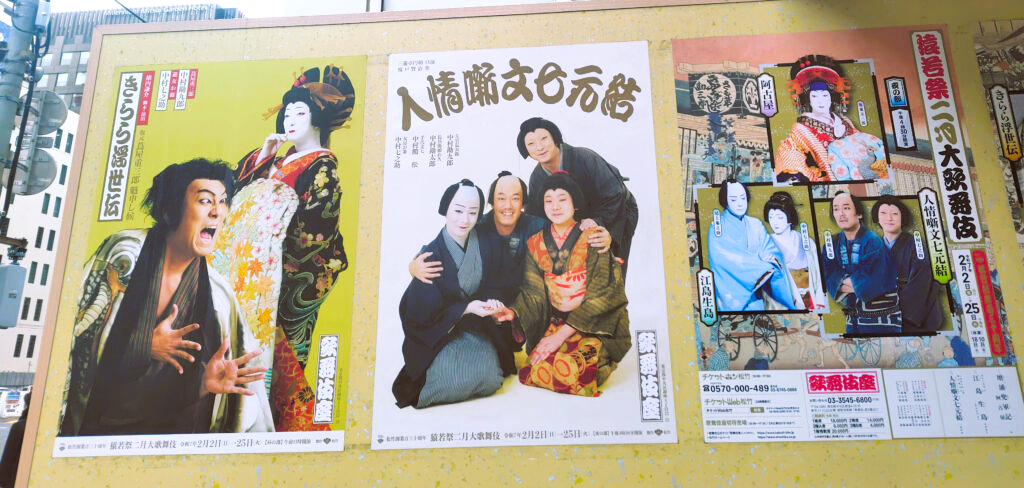

猿若祭二月大歌舞伎

6度目の「猿若祭」

1624年初世猿若勘三郎<中村勘三郎>が江戸で初めて歌舞伎の興行を行ったことを記念する公演として

1976年に十七世中村勘三郎を中心に始まったのが猿若祭です

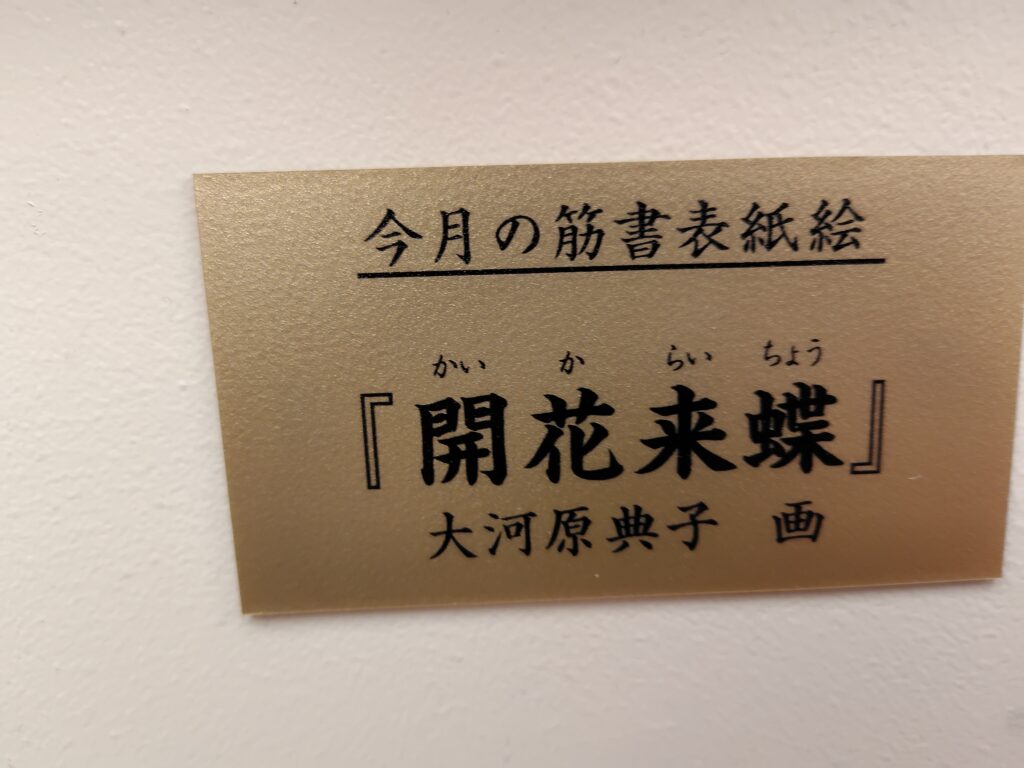

130周年を記念してチラシ・梅の表紙は昭和九年二月の筋書表紙です

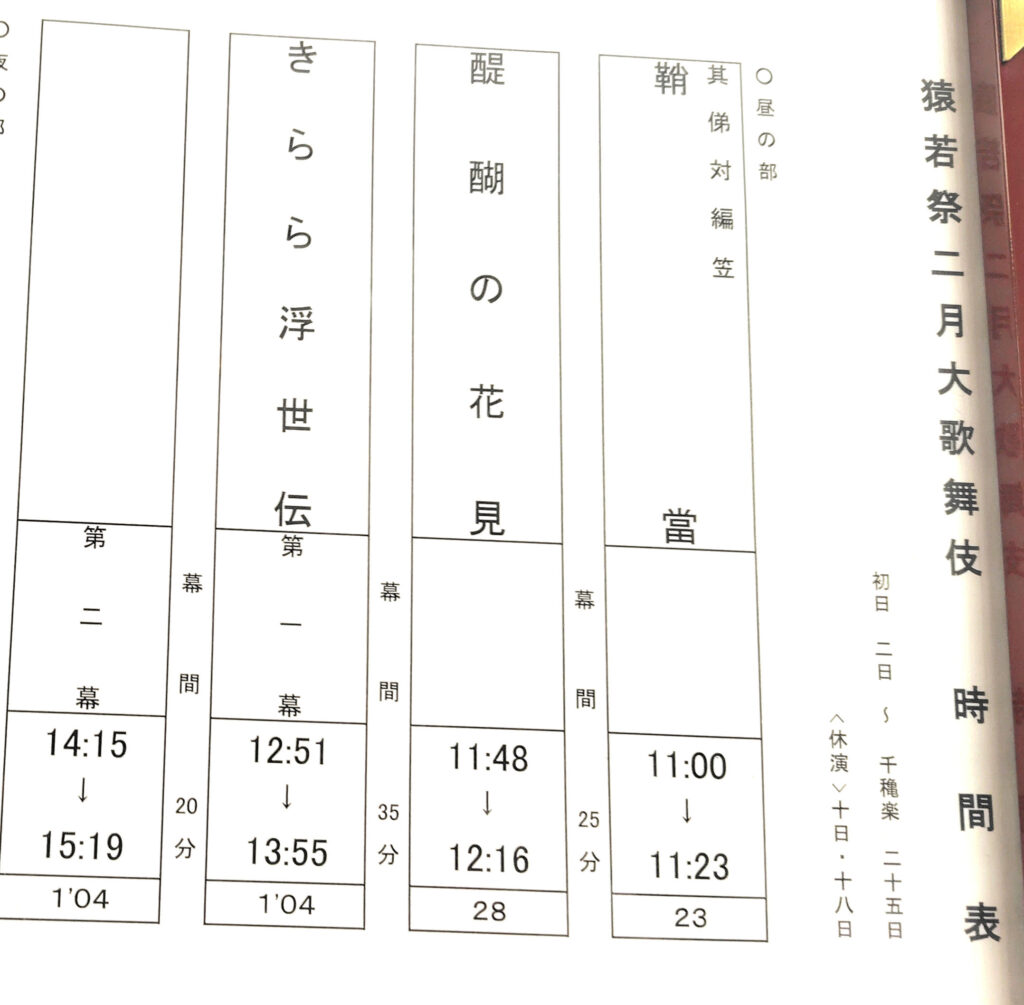

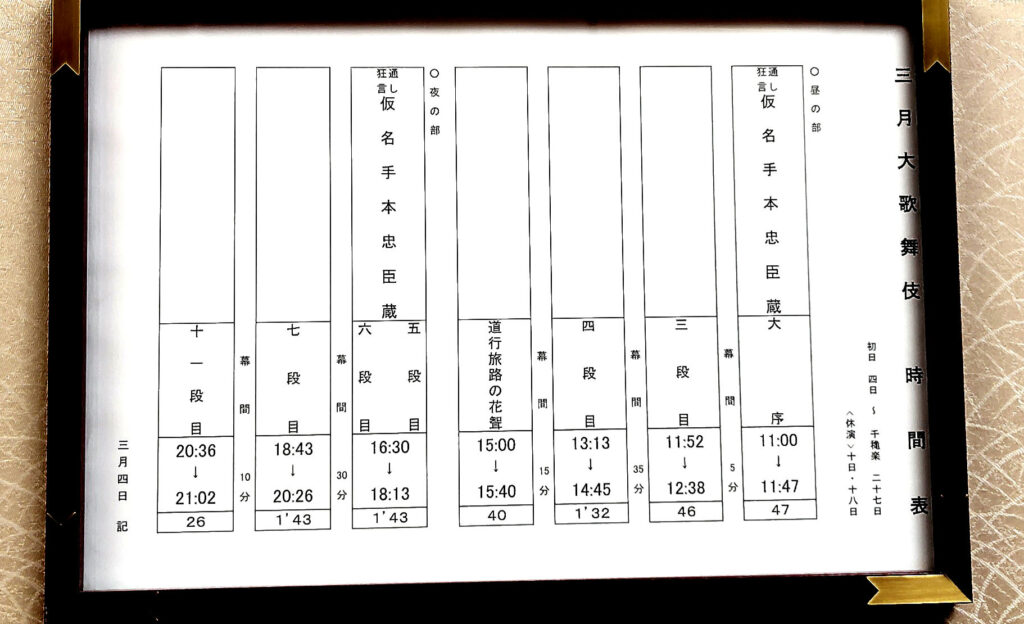

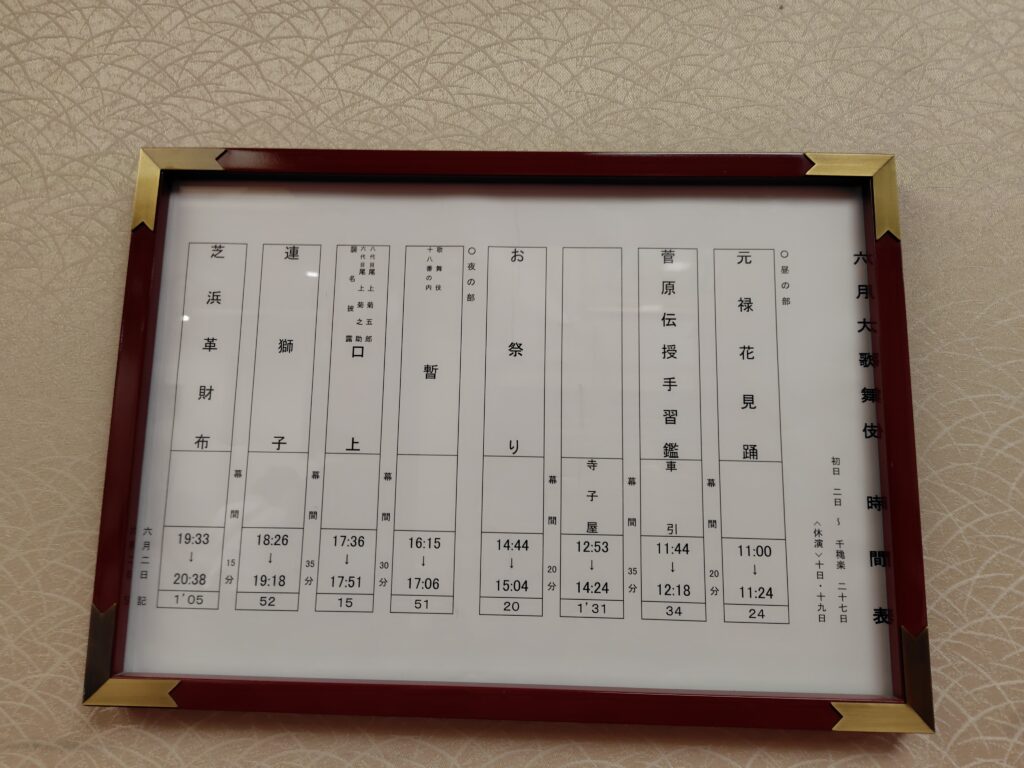

時間表

一 鞘當 さやあて

不破伴左衛門 坂東巳之助

名古屋山三 中村隼人

茶屋女房 中村児太郎

桜満開の吉原仲之町

深編笠姿の不破伴左衛門と名古屋山三は出会いがしらに刀の鞘が当たったことから斬り合いとなり一歩も譲りません

そこへ茶屋女房が仲裁に入ります

二 醍醐の花見

豊臣秀吉 中村梅玉

利家正室まつ 中村雀右衛門

淀殿 中村福助

福島正則 坂東亀蔵

大野治房 尾上左近

豊臣秀頼 中村秀乃介

曽呂利新左衛門 中村歌昇

加藤清正 坂東彦三郎

前田利家 中村又五郎

北の政所 中村魁春

病を乗り越えた中村芝翫さんの兄福助さんが淀殿を演じられました

京都の醍醐寺

天下統一を成し遂げた豊臣秀吉が北の政所や淀殿ら

豊臣家ゆかりの人々を招いた盛大な花見の宴を催します

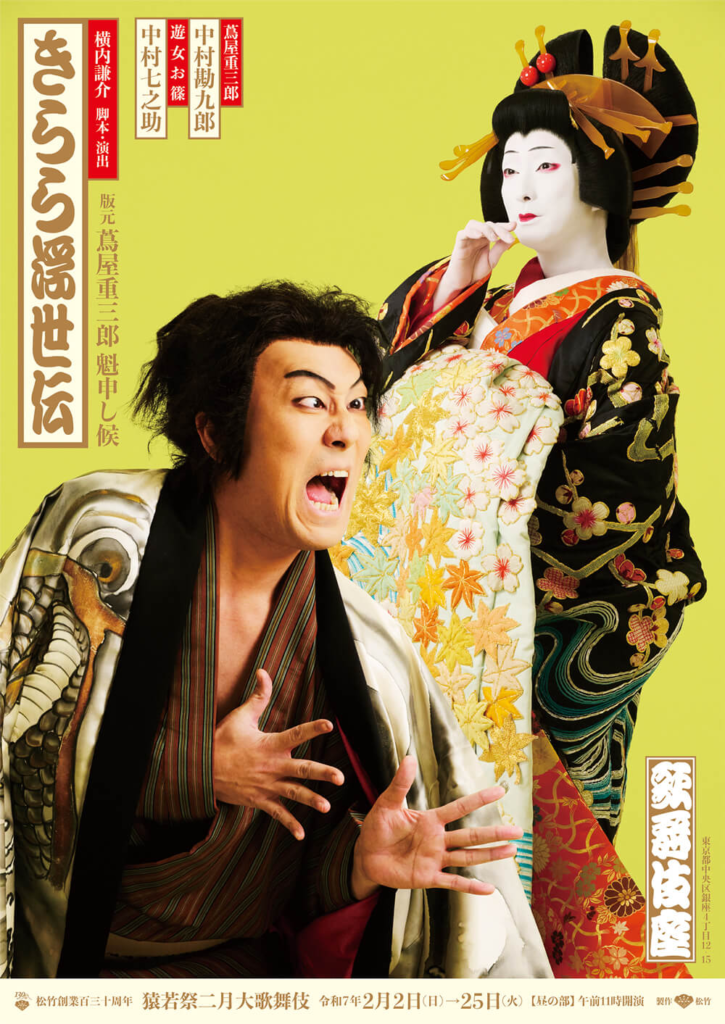

三 きらら浮世伝

勘九郎さん・七之助さんお二人は

十八世中村勘三郎氏が1988年にセゾン劇場で上演しました

『きらら浮世伝』の稽古の様子を食事をする際聞いていたそうで

「その稽古がまさに爆発的だったということは100回以上聞きました

そういった稽古場での雰囲気が舞台に出るのだろうと思いますので

父がどういう思いでやってきたのか話してくれたことを胸に稽古に臨むつもりです

また歌舞伎座仕様の演出にも皆様に期待してほしいです

と歌舞伎美人で語っておられます

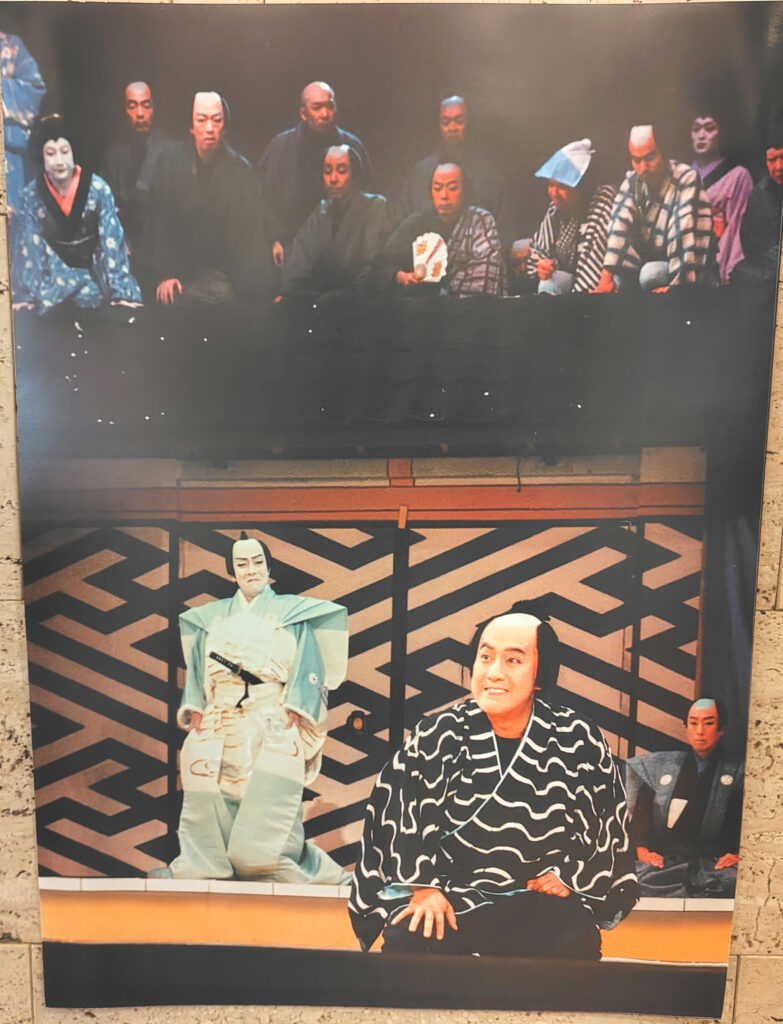

勘九郎さん↑劇中でも見せて下さいます

歌舞伎美人より

蔦屋重三郎 中村勘九郎

遊女お篠 中村七之助

遊女お菊 中村米吉

喜多川歌麿 中村隼人

山東京伝 中村橋之助

滝沢馬琴 中村福之助

葛飾北斎 中村歌之助

十返舎一九 中村鶴松

女衒の六 市村橘太郎

彫り師の親方彫達 嵐橘三郎

摺り師の親方摺松 中村松江

西村屋与八郎 市村萬次郎

初鹿野河内守信興 中村錦之助

恋川春町 中村芝翫

大田南畝 中村歌六

NHK放映中べらぼうでも周知されております

小さな貸本屋を営みながら大きな夢をもつ男蔦屋重三郎は

時代の変化をいち早く察知し個性豊かな若き才能を次々と見出します

ところが質素倹約を求める寛政の改革により江戸の空気は一変し

蔦屋には財産半分没収のお仕置きがくだり

奮闘する重三郎の熱い思いに吉原の人気遊女お篠らが絡まり合い

遂に重三郎は起死回生の一手に出ます

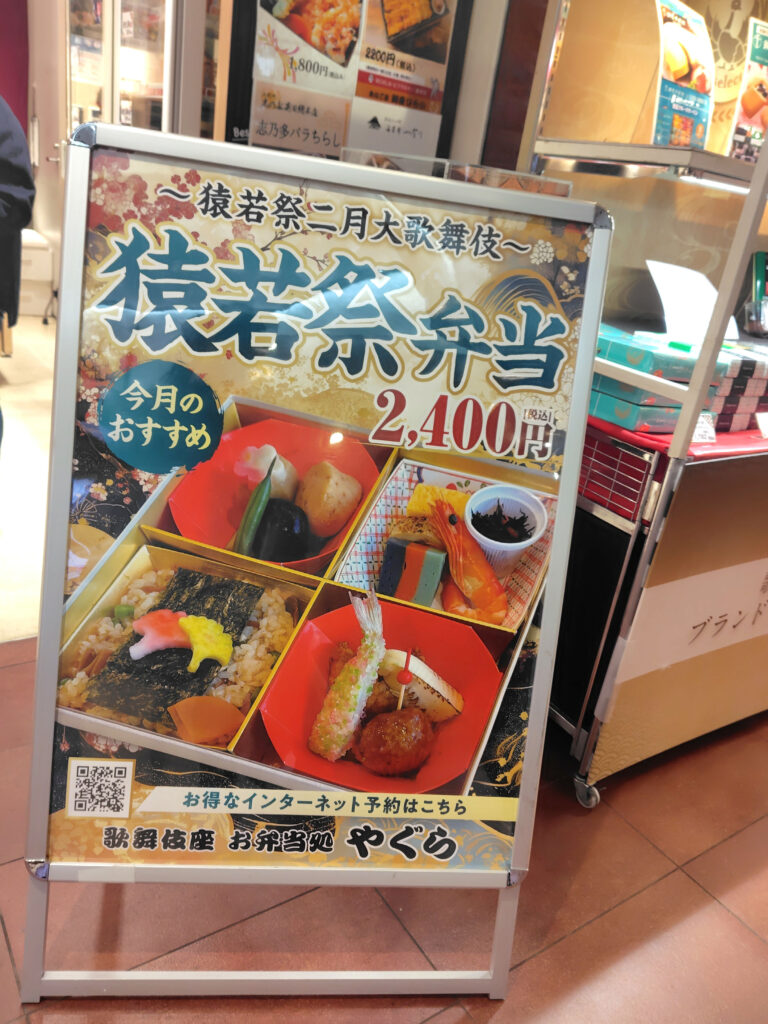

幕間の弁当は

新作

ひらいの穴子おし寿司

ワサビ・山椒・たれもin

猿若祭弁当もあります

歌舞伎座内

猿若人形

三階

さくら敷桟 さじきさん には猫のモチーフのショール

おやつはチョコ団子とクリーム大福に気をとられましたが

創業120年

歌舞伎座で70年 翁さんの

寒天と砂糖と抹茶だけでつくられた錦玉羹にいたしました

紙袋も頂けます

無添加が嬉しいまわりがサクッとした歯ごたえのゼリーでした

ここからは歌舞伎座タワー4階

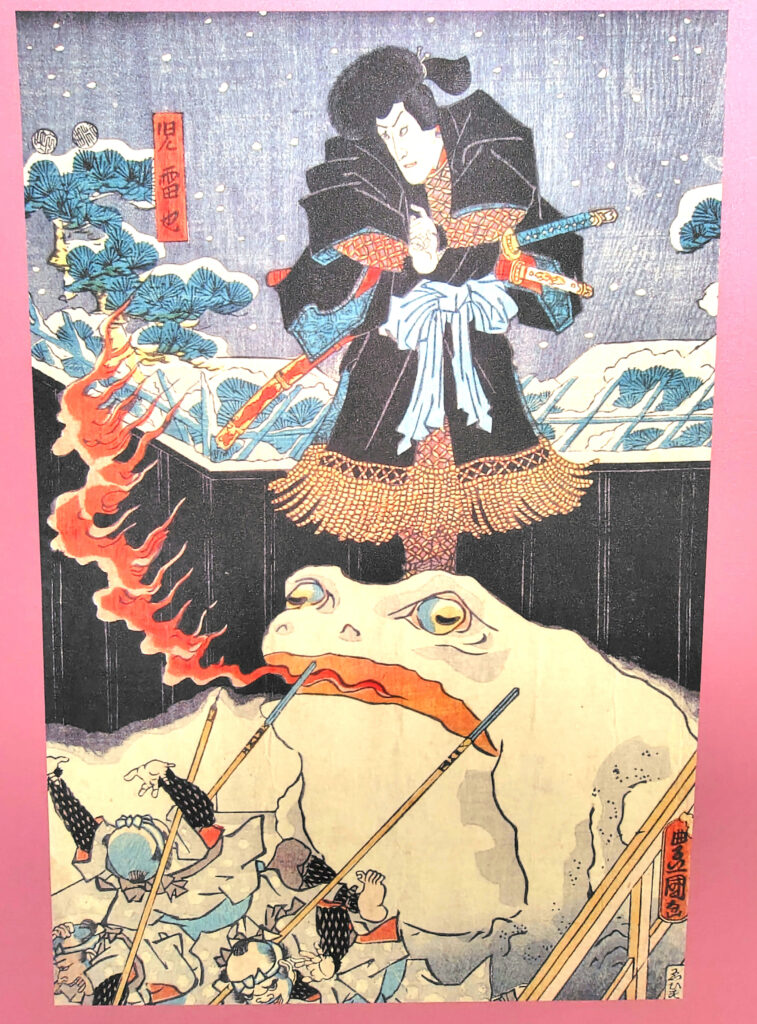

ステンドガラス 国姓爺合戦 千里ヶ竹の虎退治の場

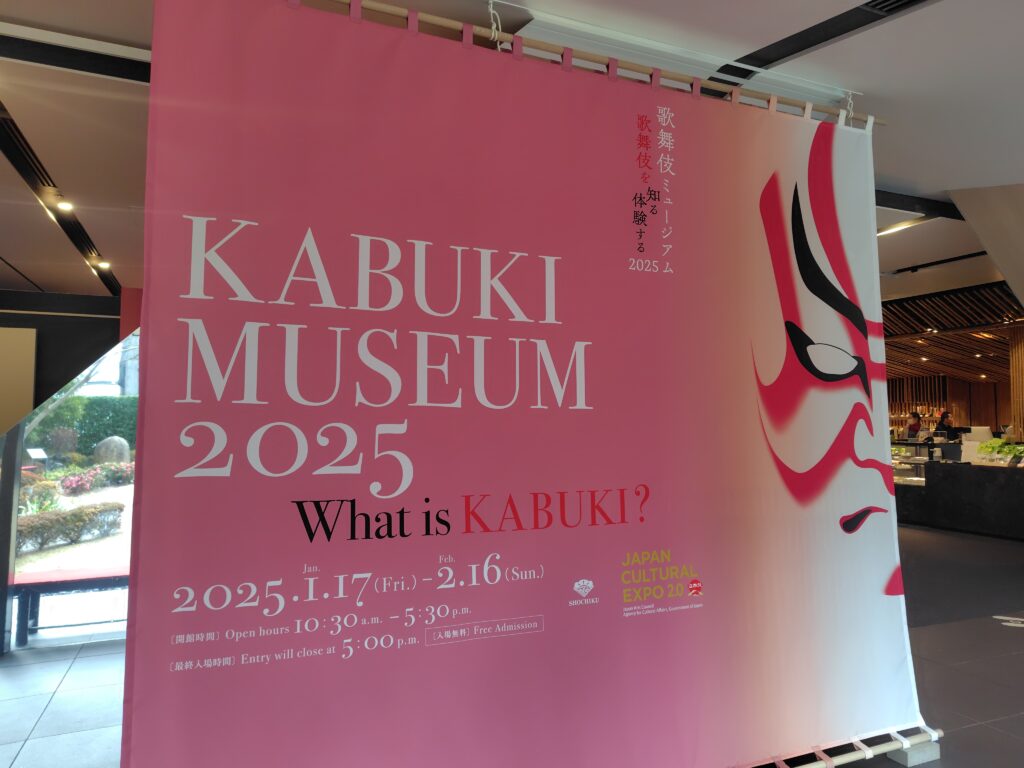

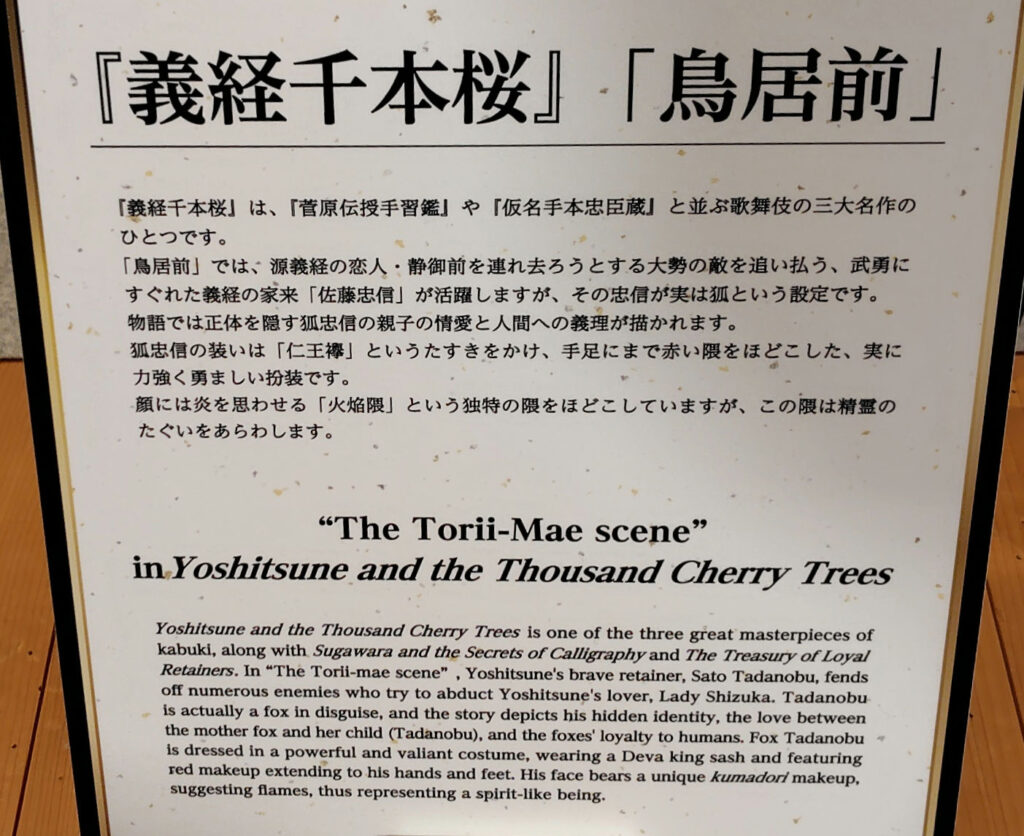

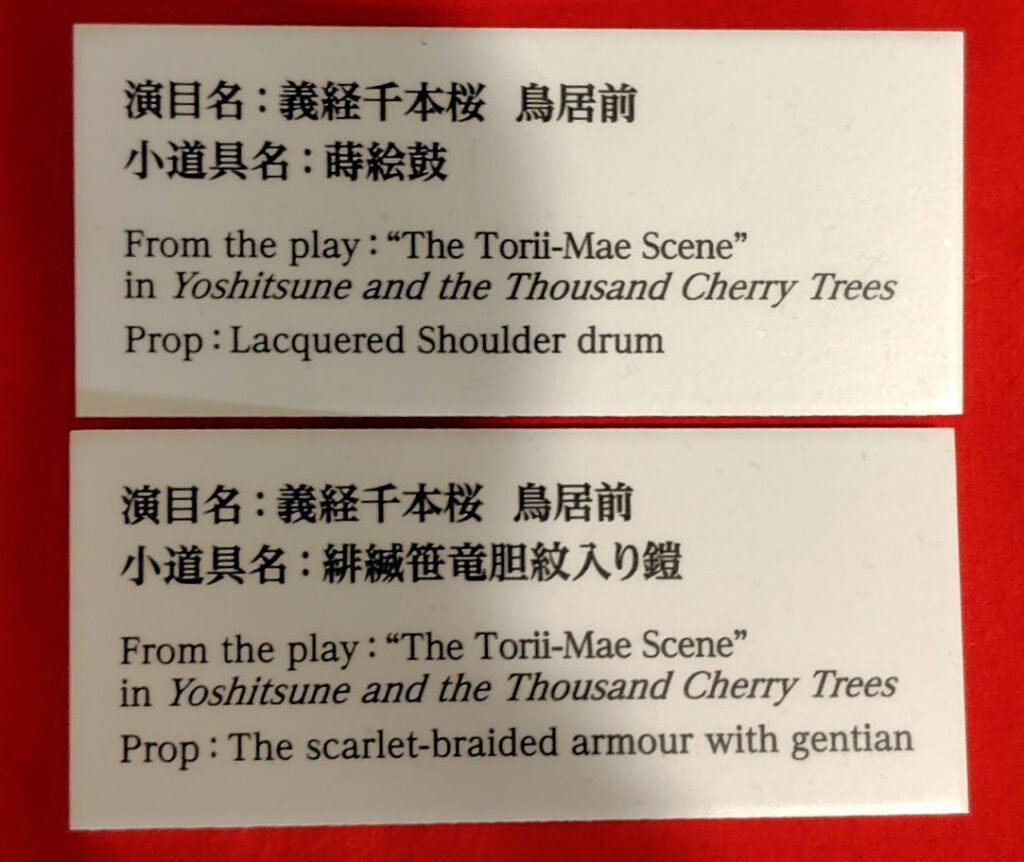

5階 歌舞伎座ギャラリー企画展~2月16日(日)

歌舞伎美人より

パネル展示

東都名所猿若町芝居 歌川広重

判官義経

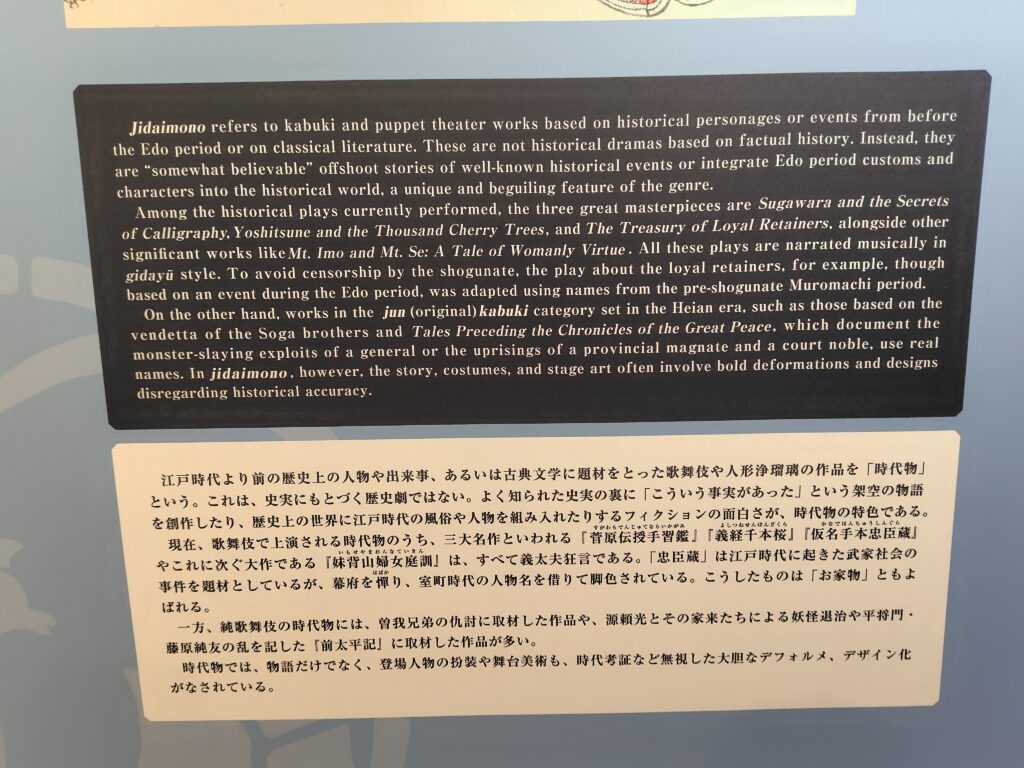

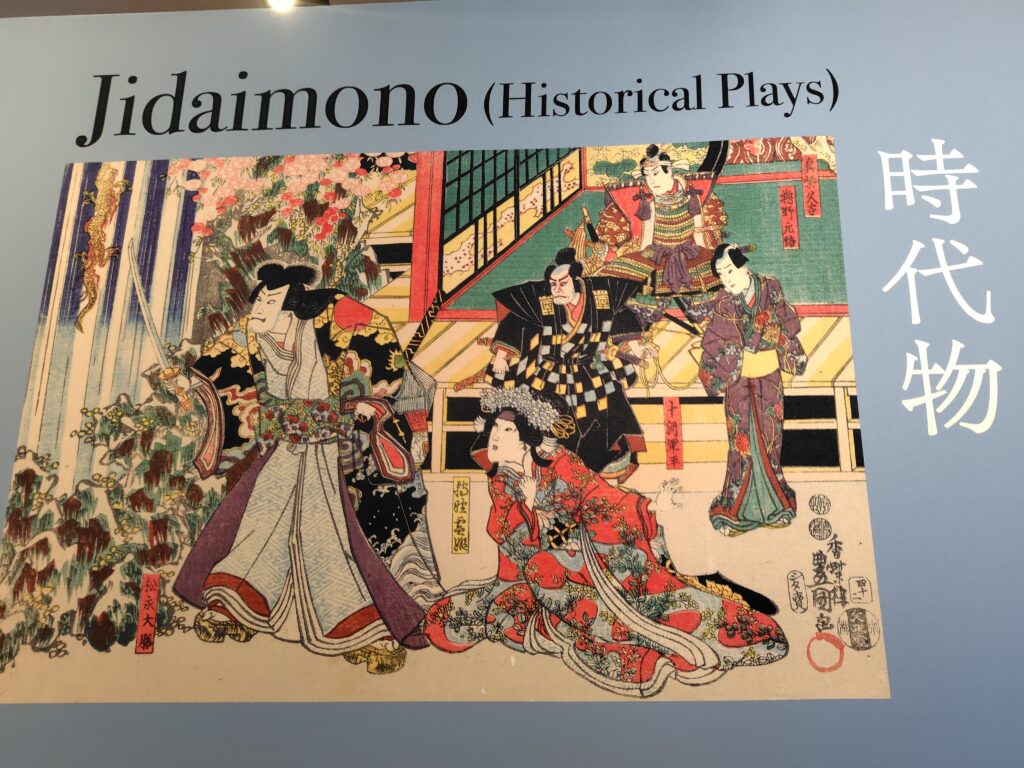

時代物

香蝶楼豊国 (三代目歌川豊国)画

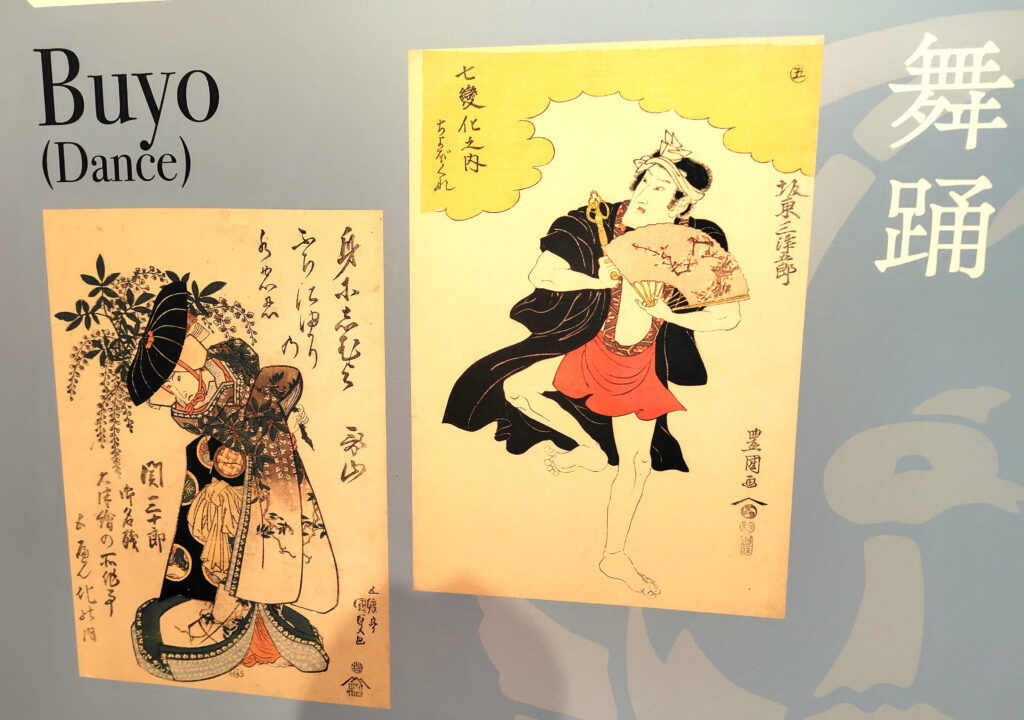

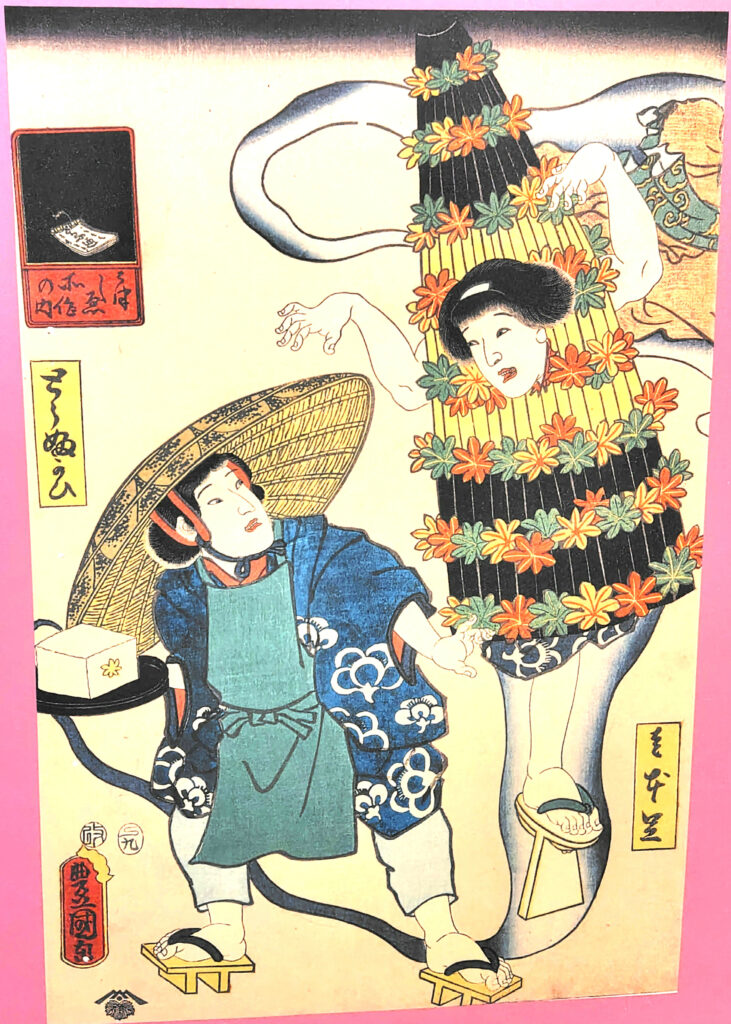

舞踊

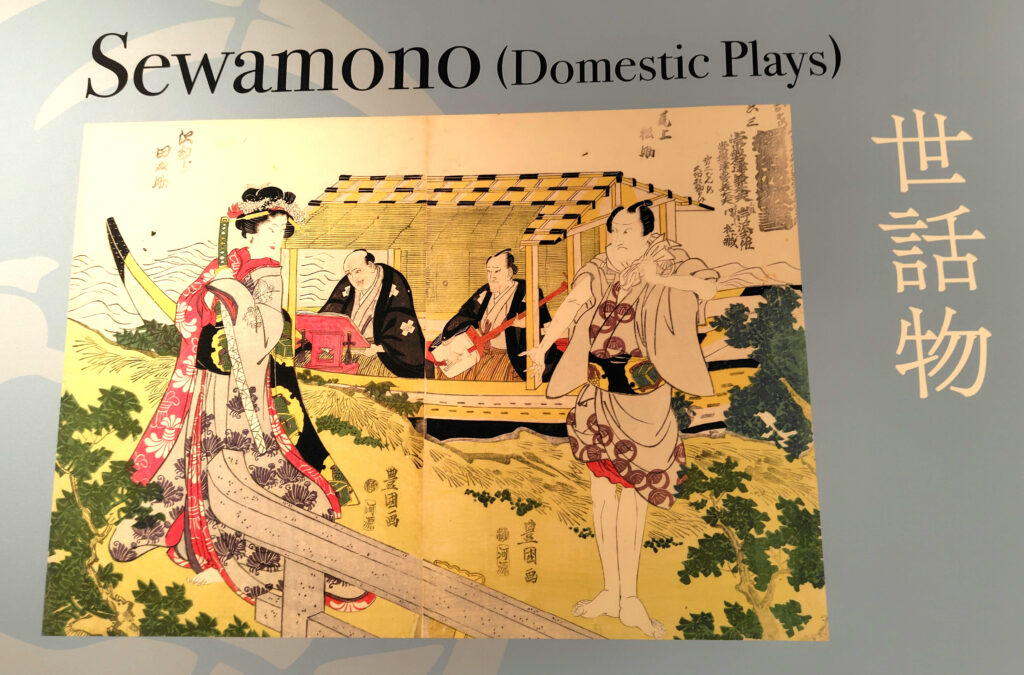

世話物

仇散書

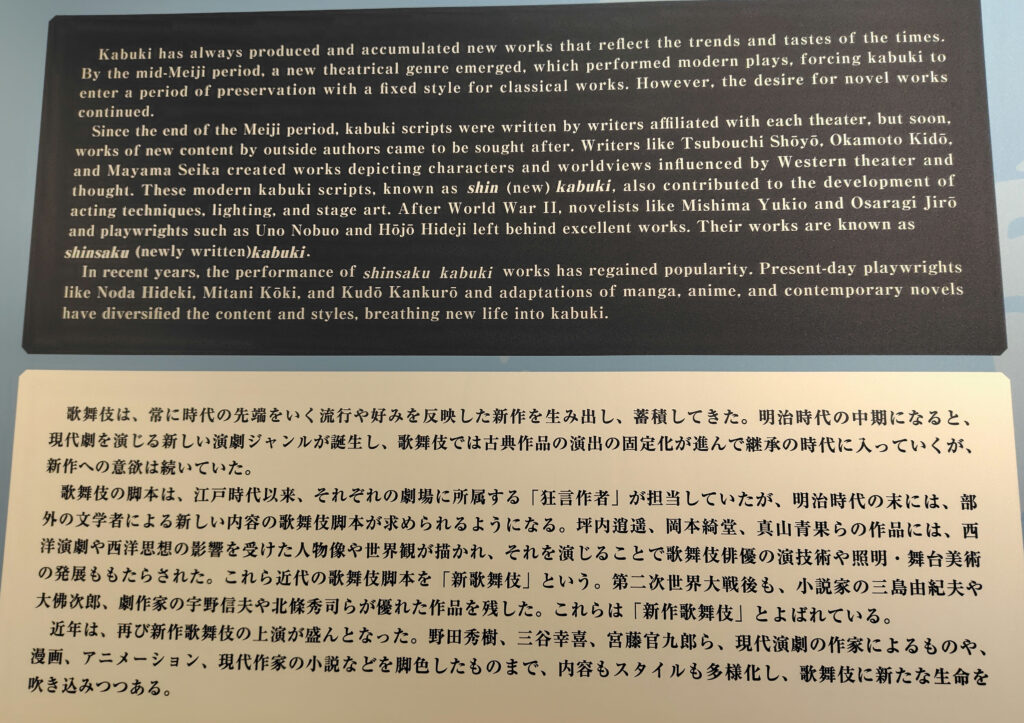

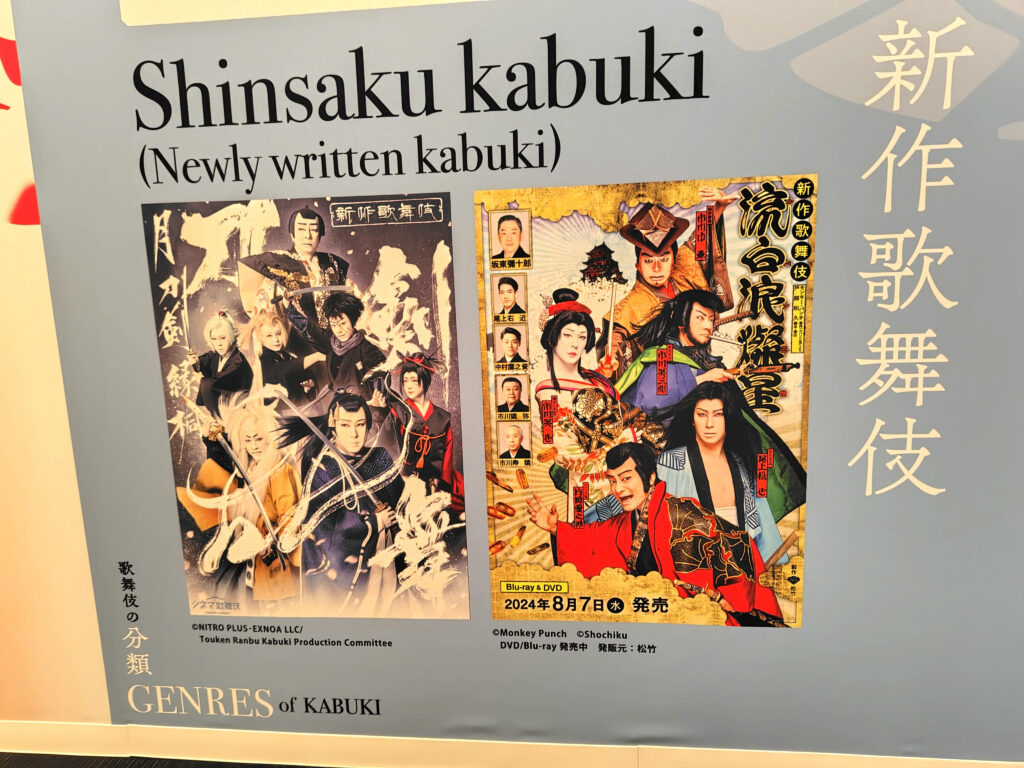

新作歌歌舞伎

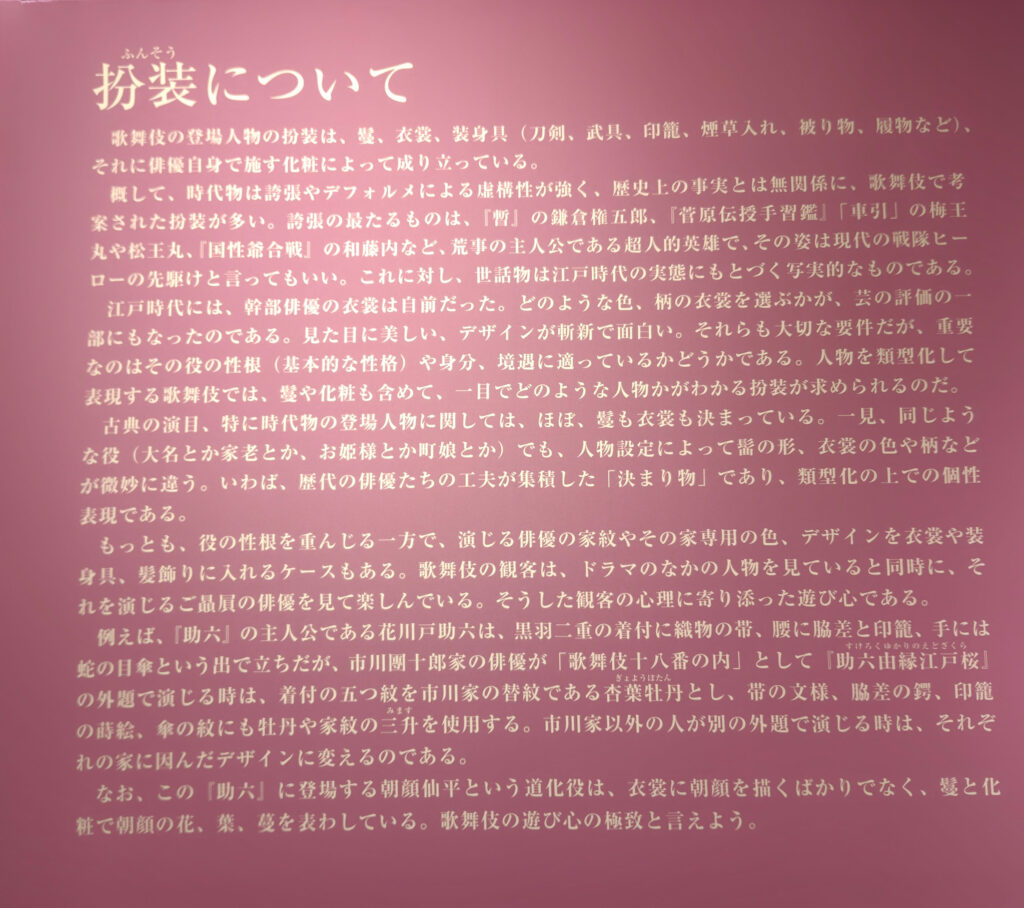

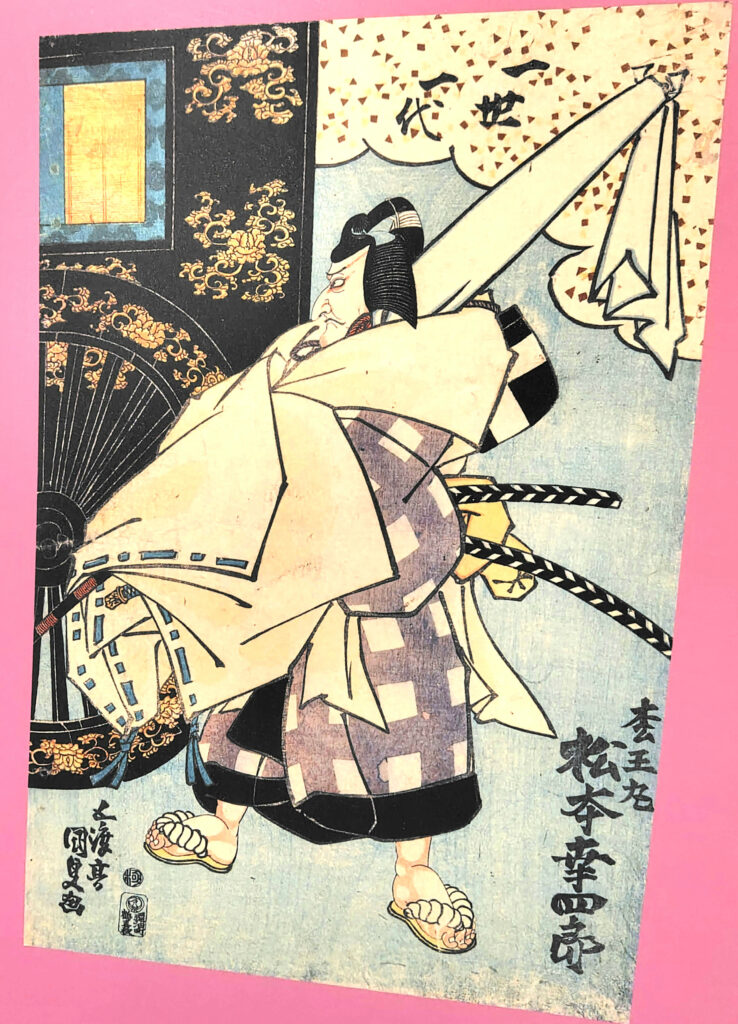

扮装

若さを強調する前髪

車引などで見るかつらは髪の毛ではありませんでした

木挽町ホール展示物 案内の方々がとても親切です

床下に届く長さ

鷹はスタッフさんにお願いしました!

動画は英文字幕対応

心躍るひとときに~感謝~

勘九郎さんと七之助さんは

夜の部でも活躍され

努力と才能が爆発しております!

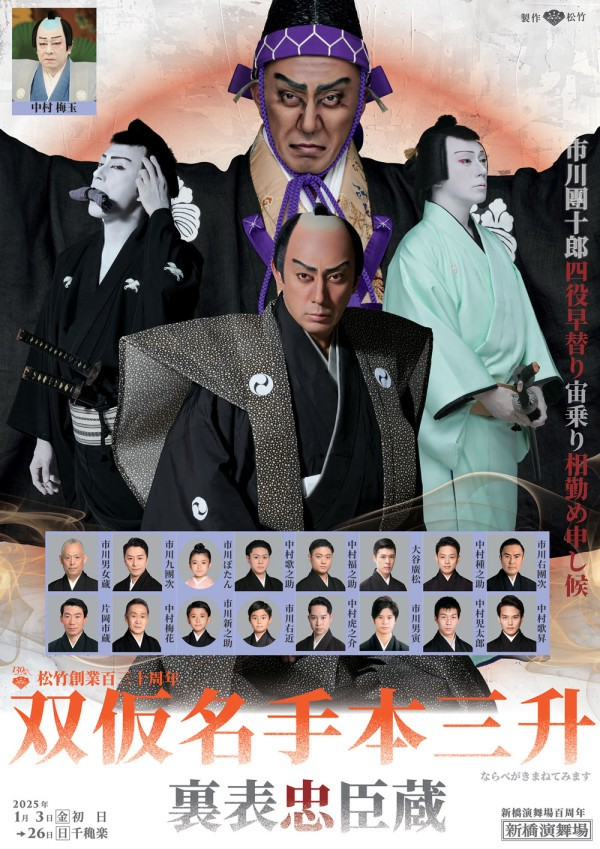

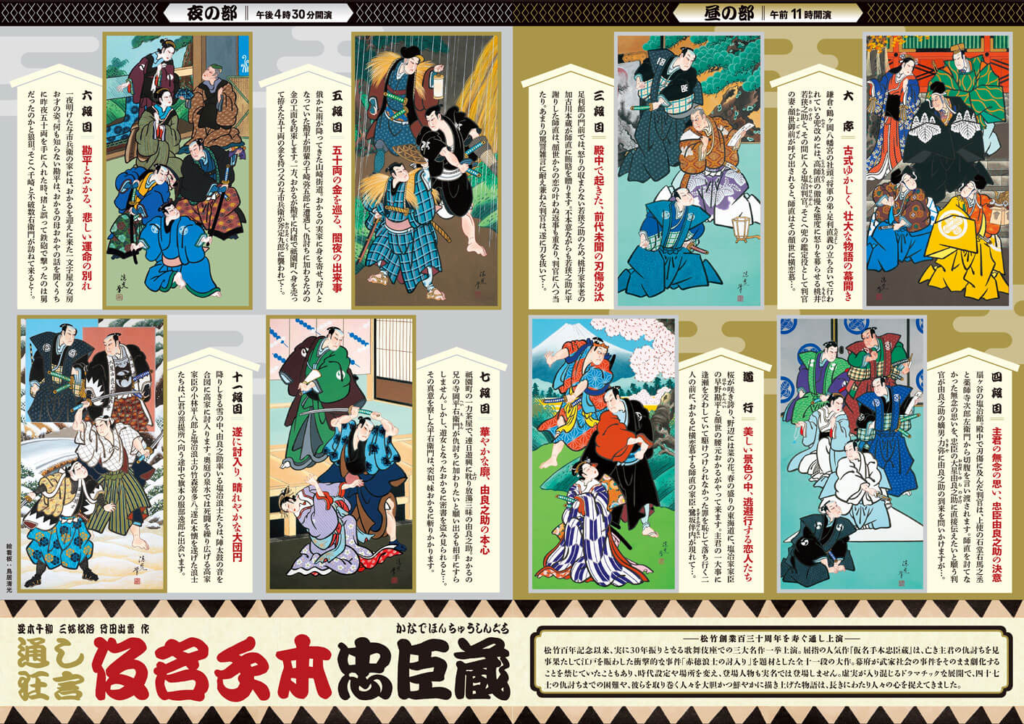

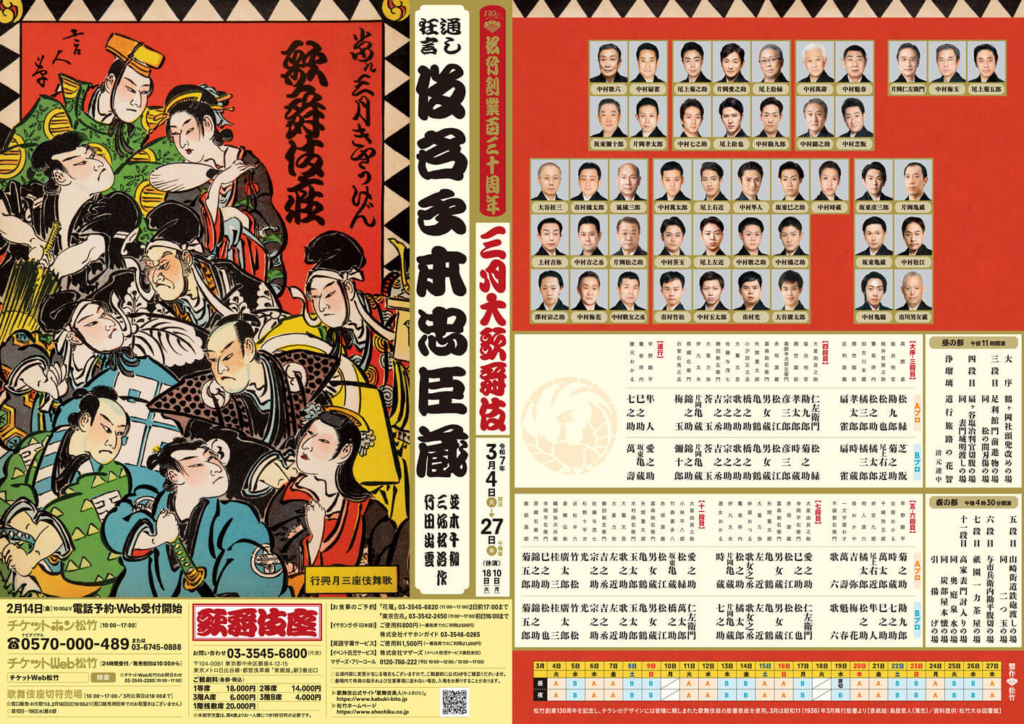

三月大歌舞伎

荷物棚のモチーフが江戸切子で粋な日比谷線

歌舞伎座 三月大歌舞伎

大きなパネルとチラシ絵は1936年3月興行筋書表紙絵 鳥居清忠画 です

通し狂言 仮名手本忠臣蔵

並木千柳 作

三好松洛 作

竹田出雲 作

皆様ご存じな赤穂浪士の討ち入り事件がもとです

歌舞伎美人より

今回はAプロとBプロで役者さんが変わるので

幕前10分前から口上人形による当日の配役の読み上げがありました

メディアスパイスより引用

本日は昼の部Aプロを拝見

ひときわ目立ったのは仁左衛門さんの 松島屋

古典らしく決め場で掛け声が飛んでおりました

独特のいぶし銀のごとく台詞まわしに絶句…

【大序】

鶴ヶ岡社頭兜改めの場

三段目

足利館門前進物の場

同 松の間刃傷の場

高師直 尾上松緑

塩冶判官 中村勘九郎

桃井若狭之助 尾上松也

鷺坂伴内 片岡松之助

加古川本蔵 嵐橘三郎

顔世御前 片岡孝太郎

足利直義 中村扇雀

【四段目】 客席にお香の香り

扇ヶ谷塩冶判官切腹の場

同 表門城明渡しの場

大星由良之助 片岡仁左衛門

塩冶判官 中村勘九郎

顔世御前 片岡孝太郎

薬師寺次郎左衛門 坂東彦三郎

赤垣源蔵 中村松江

富森助右衛門 市川男女蔵

矢間重太郎 中村亀鶴

小汐田又之丞 中村橋之助

大鷲文吾 中村歌之助

佐藤与茂七 澤村宗之助

勝田新左衛門 中村吉之丞

大星力弥 中村莟玉

斧九太夫 片岡亀蔵

原郷右衛門 中村錦之助

石堂右馬之丞 中村梅玉

【道行】

道行旅路の花聟

早野勘平 中村隼人

鷺坂伴内 坂東巳之助

腰元おかる 中村七之助

長い幕間が三段目あとなので私にしては遅い昼食です

大葉も隠し味も美味~ひらいのはこめしは間違いない

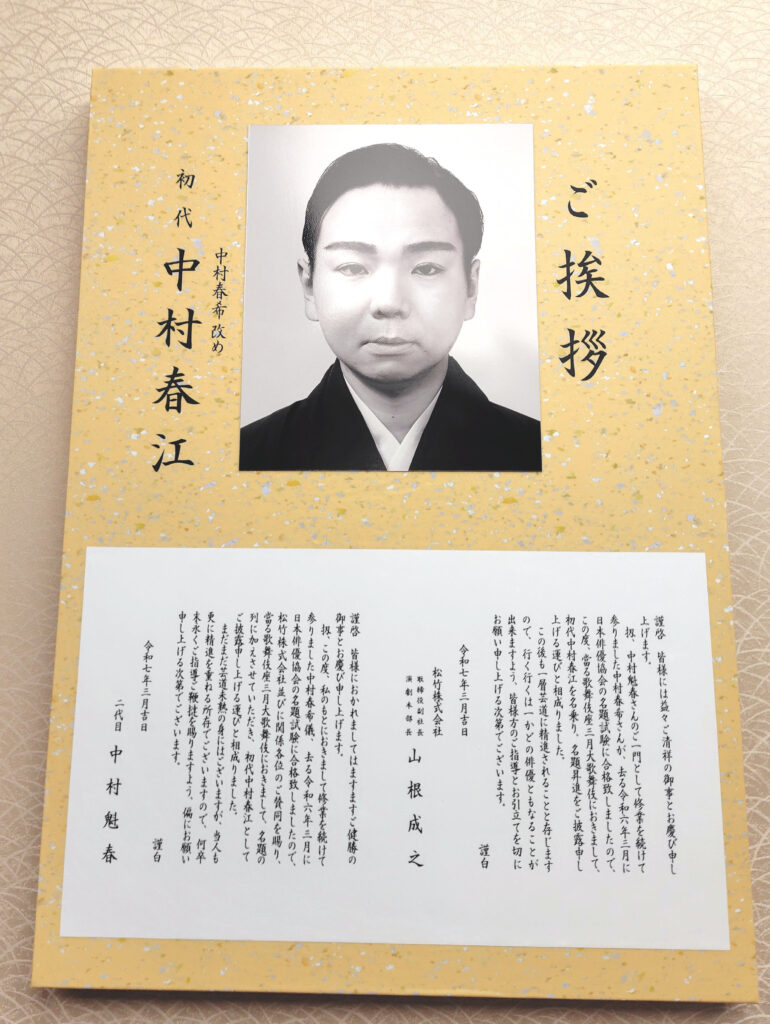

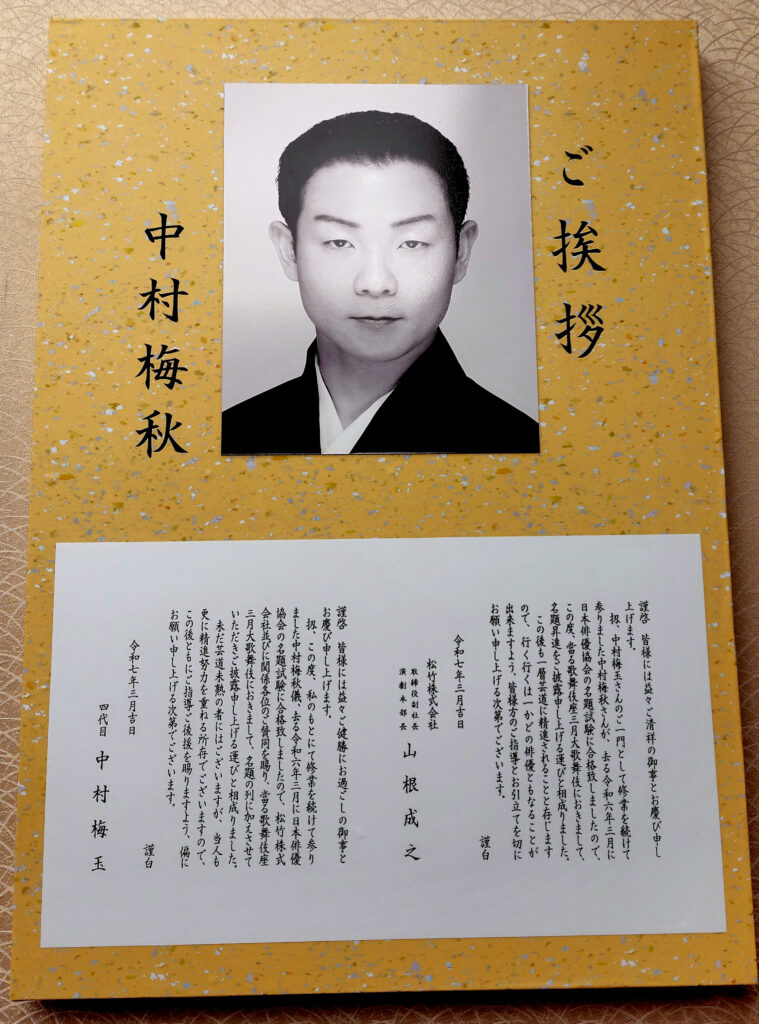

中村春江さん中村梅秋さん

三月大歌舞伎で名題昇進

名題試験の合格おめでとうございます👏

あらすじ

●大序鶴ヶ岡社頭兜改め

1338年二月

征夷大将軍の足利尊氏の命により

弟直義が鎌倉鶴岡八幡宮に新田義貞の兜かぶとを奉納することになり

兜鑑定の役として塩冶判官の妻顔世御前が呼び出されます

以前から

足利家の重役 高師直は顔世に目をつけており権力をかさに言い寄ります

そこに来合わせた桃井若狭之助が顔世を逃がしたところ

師直は腹いせになじり

若狭之助は怒り斬りかかろう寸前に塩冶判官が止めました

●二段目 桃井館力弥使者/松切り

翌日

桃井若狭之助宅では鶴岡八幡宮で師直から受けた一件で

桃井家の執権職 加古川本蔵が非難していると

塩冶判官からの使者として娘のいいなずけの大星力弥が訪ねて来ます

若狭之助は加古川本蔵を呼び

明日登城したら師直を斬ると決意を打ち明けます

本蔵は主人の脇差しで庭前の松をすっぱと切り「まずこの通りに」

と安心させておき密かに師直のもとへ馬を走らせます

●三段目

足利館門前進物の場 / 同 松の間刃傷の場

本蔵は未明に登城する師直に追いつくと

若狭之助からと告げて賄賂を贈ったので

師直は豹変し若狭之助を見るなり謝りました

しかし

師直の内心は逆なので遅れてきた塩谷判官に怒りをぶつけ

同時に

顔世御前からと手渡されたよこしまな恋を拒絶する手紙にも怒りが増長し

なじり ののしりはエスカレートしていきます

温和な判官の堪忍袋の尾が切れ師直に斬りつけるも

寸前

心配で潜んでいた加古川本蔵に背後から止められました

●四段目

扇ヶ谷塩冶判官切腹の場 / 同 表門城明渡しの場

屋敷に戻され上使を待つ判官に下された裁きは切腹と領地の没収であった

国家老の大星由良之助の到着を待ちわびつつも

粛々と受け入れる判官のもとに

駆けつけた由良之助に無念の想いを伝え 腹切りの刀を形見に託して絶命する

由良之助は師直を討つ決意を胸に秘めるが

今こそ仇を討とうとする若侍らに形見の刀を見せ

時を待つように伝え館を明け渡し立ち去った

●道行旅路の花聟

おかると逢い引きをしていて主人の大事に立ち会えなかった勘平は

戻ることもできず切腹しようとするもおかるに止められ

まずはおかるの実家まで落ち延びるのであった

●五段目

おかると夫婦となった寛平は猟師となり生計を立てていた

数か月後

猟の途中で塩谷判官の家臣であった千崎弥五郎に再会し

主君の仇討ちの噂を耳にしていた勘平は仲間に加えてもらえるよう頼んだところ

石碑建立の資金を集めていると知り金を用立てることを約束した

おかる夫のため祇園の花街に身を売った代金の半分50両を持って家路へ急ぐも

義父の与市兵衛は街道で山賊の斧定九郎に財布ごと奪われ殺されてしまう

雨夜の暗がりの中で猪を追って来た勘平は

猪と過って定九郎を撃ってしまい介抱しようして

大金の入った財布に気づ持ち去ります

● 六段目 与市兵衛内勘平腹切

勘平が帰宅すると祇園の花街の関係者が

おかるを連れて行こうとしているところであり

自分のために身を売ったことを初めて知ります

そして

昨夜撃ち殺した財布の持ち主は与市兵衛だったと思い込み

おかるが連れて行かれたあと

猟師仲間が与市兵衛の死骸を運んできます

そこへ

由良之助が不忠不義の家臣からは受け取れないとことづかり

勘平が差し出したお金を返しに弥五郎が仲間の不破数右衛門と現れます

しかも

その金が与市兵衛を殺して奪った金だったと知り呆れ帰ろうとしますが

勘平は必死で二人を引き止め胸の内を語り腹に刀を突き立てます

心を動かされた弥五郎が与市兵衛の死骸を調べると

傷口は刀でえぐられたもので勘平の仕業ではなく

道中見つけた定九郎の死骸が勘平が鉄砲で撃った相手と判明します

七段目 祇園一力茶屋

おかるの兄・寺岡平右衛門は

敵討ち参加を願いに訪ねて来たものの相手にもされず

酔いつぶれて寝ている由良之助の元に力弥が現れ密書を手渡します

一方

元は塩冶家の家老だった斧九太夫も現れ

いまでは師直側に寝返り

内匠頭の月命日なのに酒や魚肉を由良之助にすすめ

本心を探ろうとたくらみ

食す由良之助に仇討ちの意がないと思いつつも

力弥の密書知りたさに床下に隠れて様子をうかがうことにします

酒席から戻ってきた由良之助が密書を読み始めると

二階で酔い覚ましをしていた遊女おかるが覗き

気がついた由良之助はおかるを呼び密書を読んだか確かめる

読まれたことを知り

身請けして自由の身にしてやると言って払いに奥へ入り

おかるが喜んでたところで兄・平右衛門に会う

平右衛門は由良之助がおかるを身請けする真意は

密書を読まれた口封じに殺すためだと気付き

どうせ殺されるなら兄の手にかかって死んでくれと

敵討ちに参加するために手柄を立てさせてくれと頼みます

平右衛門から父与市兵衛と夫勘平の最期を知ったおかるが

命を兄に託そうとした時

見ていた由良之助が二人の純粋な心にうたれ敵討ちへの参加を許します

そしておかるに裏切り者九太夫を討たせて

亡き勘平の代わりに功を立てさせたく

おかるに刀をもたせ手をそえて床下の九太夫を刺殺させました

●仮名手本忠臣蔵 八段目 道行旅路の嫁入

晩秋の東海道を加古川本蔵の娘小浪と若い継母の戸無瀬が連れだって

京都山科の大星由良之助のもとへと急いでいた

許婚だった大星力弥との約束も塩谷家が取り潰しとなり消えかかっており

血が繋がっていなくても母として娘の想いを叶えてやろうと旅路を急ぐのであった

●九段目 山科閑居

判官を止めた申し訳に婿にこの首を差し出すと語る本蔵に

由良之助は自分と力弥の墓石を意味する雪で作った五輪塔を見せ

敵討ちの本懐をとげて死ぬ覚悟を知った本蔵は師直邸の絵図面を手渡します

戸無瀬と小浪は出迎えた由良之助の妻お石から嫁入りを拒絶されるます

戸無瀬は夫への申しわけなく小浪も死ぬ決意をし

戸無瀬が小浪を斬ろうと刀をふりあげると門の外から虚無僧の吹く尺八が聞こえてきて

お石が御無用と現れ本蔵の首で嫁入りを許すと言いました

驚く母娘の前に先ほどの虚無僧が入ってくる天蓋をとると本蔵でした

本蔵がお石を踏みつけ由良之助をののしるところに力弥が飛び出して槍で突く

とどめを刺そうというときに

由良之助が現れ本蔵がわざと刺されたのでした

そして小浪の嫁入りが許されたのです

由良之助はいよいよ仇討へと旅立っていく

●十段目

舞台は摂津堺の廻船問屋・天河屋

妻方が高師直一派の主人の義平は義士たちが討入りに使う武器を手配していましが

露見し義平は捕手に捕まってしまいます

ピンチに陥っても知らぬ存ぜぬで一歩も譲らない義平

長持の中から由良助が現れて義平の忠義心を褒め称えます

捕手の正体は義士の仲間でした

義平の忠義を称え義士の合言葉は天と問えば河と答えるように決められました

十一段目 高家表門討入/ 高家奥庭泉水

/高家炭部屋本懐/両国橋引揚

敵討ち当日がやって来るました

高家の門前に集合した塩冶浪人たちは一人一人姓名を名乗り合言葉を確認します

由良之助の合図で屋敷の中になだれ込んだ浪士たちが目指すは高師直である。

激しい争闘ののち

浪士たちは炭を保管する小さな小屋に隠れていた師直を見つけ出し

良之助は判官形見の短刀で敵師直の首をとりました

判官の位牌の前に師直の首と短刀を捧げ報告する浪士たち

無事目的を達成した浪士たちはエイエイオーと

両国橋をわたって主人塩冶判官の眠る泉岳寺へと向かうのでした

注目👀

七之助さんが演じるおかるの日本髪の髱型の

あおいづと↓ を左右それぞれ外側にハネさせた様なデザインが斬新でした

東銀座駅

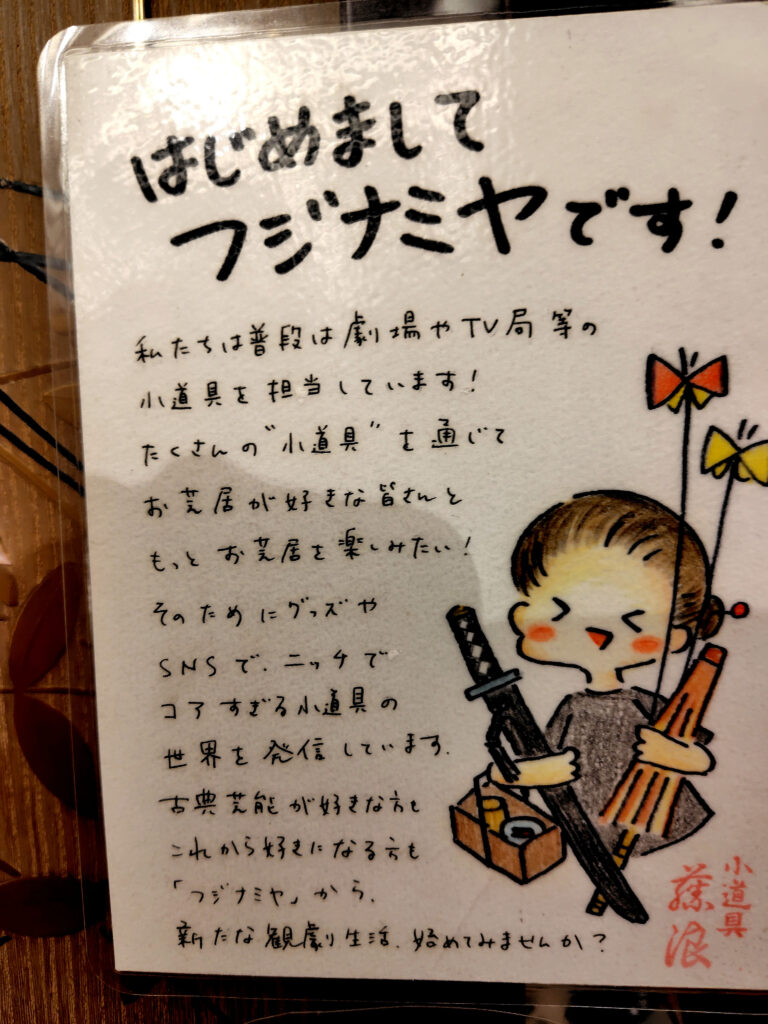

木挽町広場に小道具のフジナミヤさん登場‼

横にあるのがおみくじ

ウィキッド ふたりの魔女 / 新宿ピカデリー

エルファバが後に西の悪い魔女として扱われる理由を描いています

監督 ジョン・M・チュウ

脚本ウィニー・ホルツマン

原作 ミュージカル劇【ウィキッド】

エルファバ ー シンシア・エリボ

グリンダ ー アリアナ・グランデ

写真はネット内から引用

4月

ピカデリー新宿

少年と犬

あらすじを見ないほうがおすすめ

ふたつの震災をおりこみ

人を導く多聞シェパード

ハートウォーミングは少なく

スピリチュアル性もあり

最後まで重い心情が続きましたが良くできている

濃い約2時間

原作 馳星周 少年と犬 直木賞受賞

脚本 林民夫

和正ー高橋文哉

美羽ー西野七瀬

多聞-シェパード犬

他主要キャスト

斎藤工

柄本明

手塚理美

益岡徹

江口のりこ

真島秀和

渋川清彦

美保純

伊藤健太郎

宮内ひとみ

伊原六花

嵐莉菜

木村優来

一ノ瀬ワタル

画像はネットより引用

予定していた四月大歌舞伎ですが

客席の椅子に不具合が発生したため中止になりました

最前列がとれていたのでとても残念

いつも混んでいる木挽町広場の房の駅も今日はゆるり

お店のスタッフさんが明るくて親切

お菓子や成田山に献上している甘酒の試食を頂きました

東劇のエスカレーターから歌舞伎座が見えます

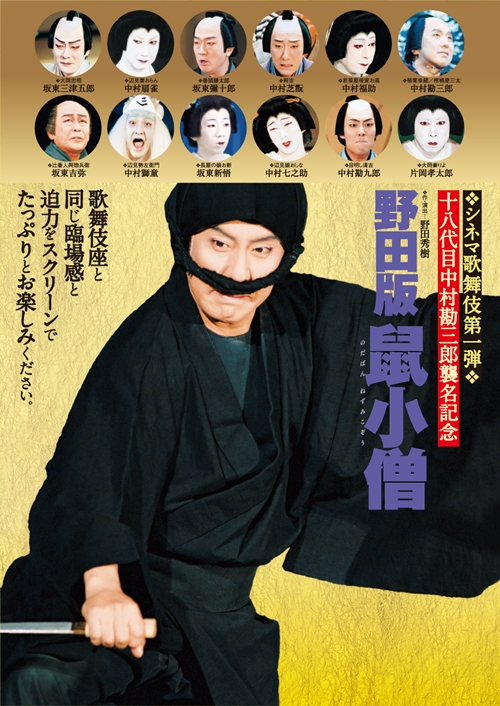

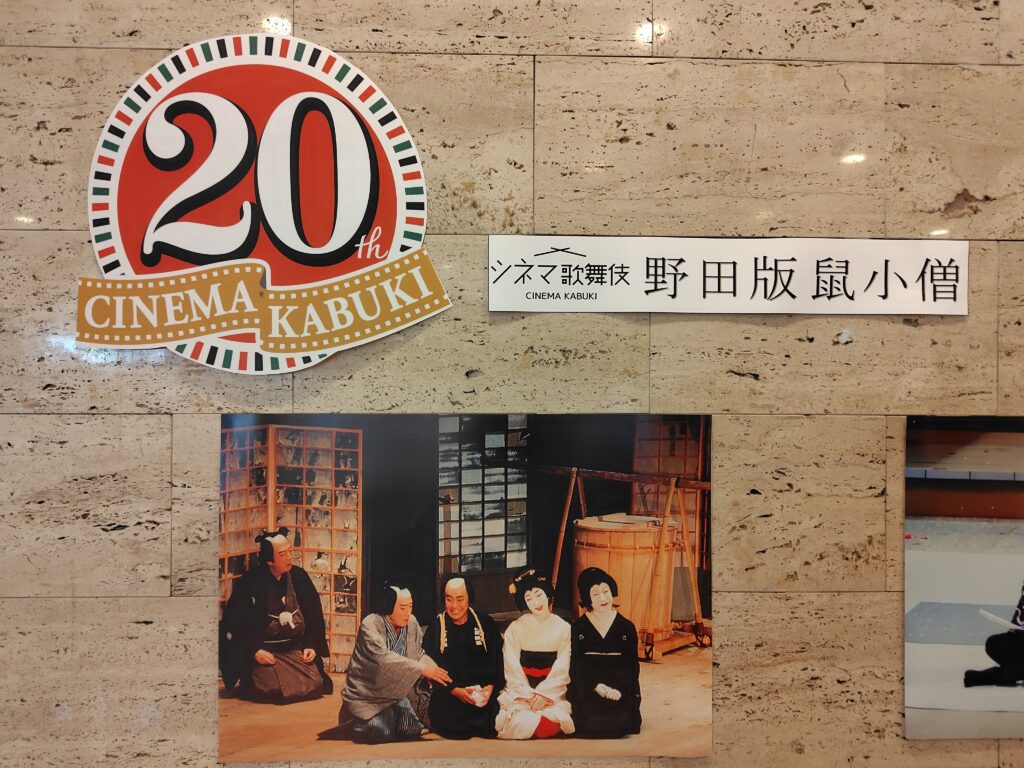

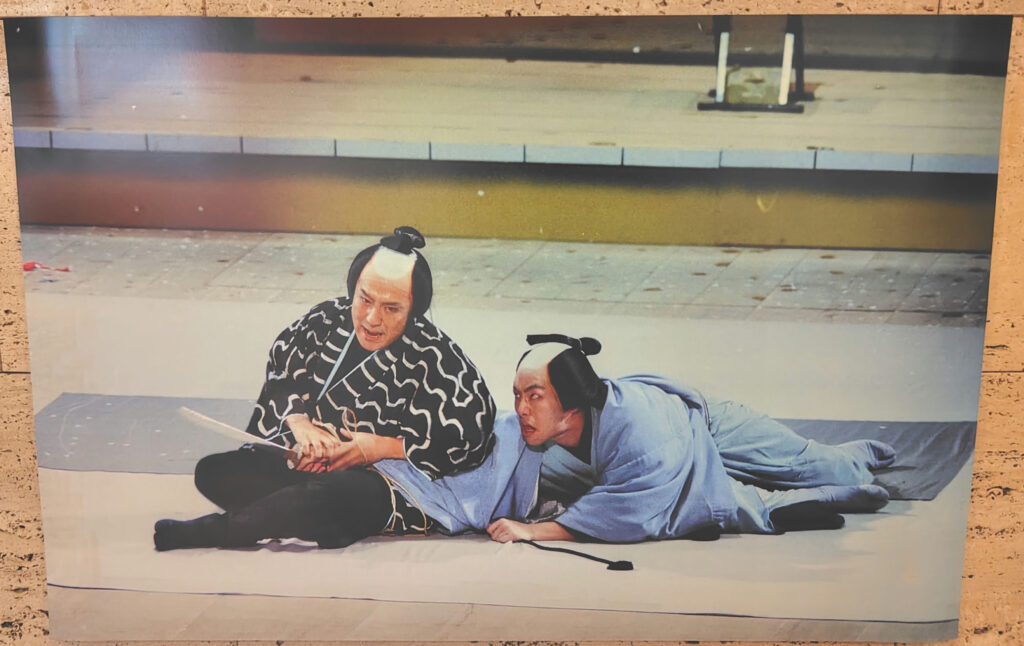

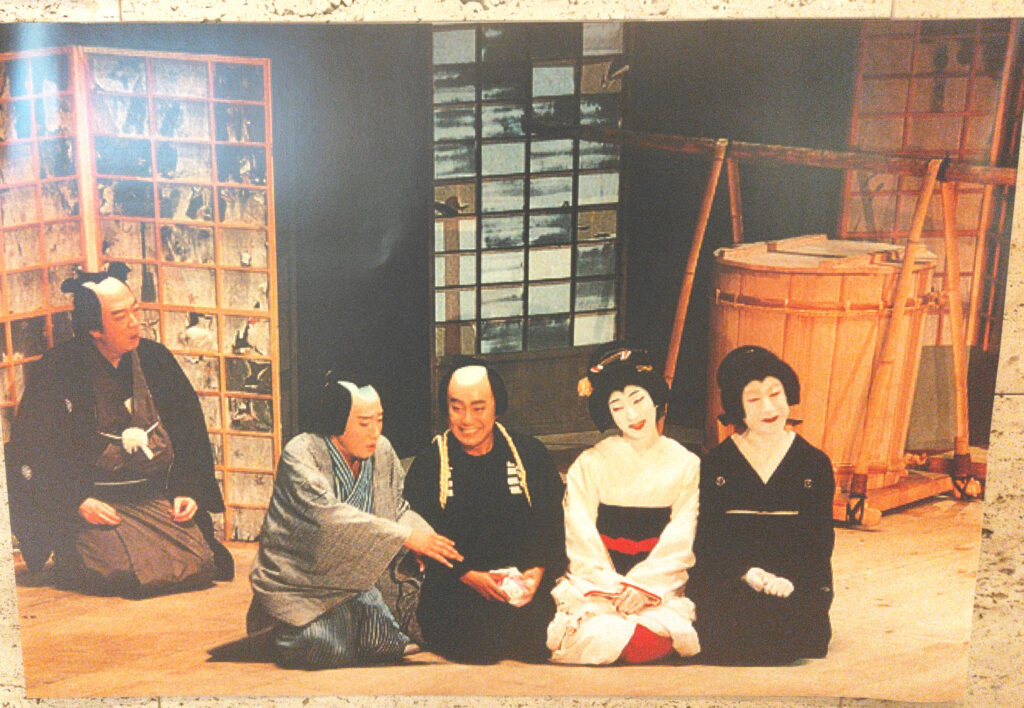

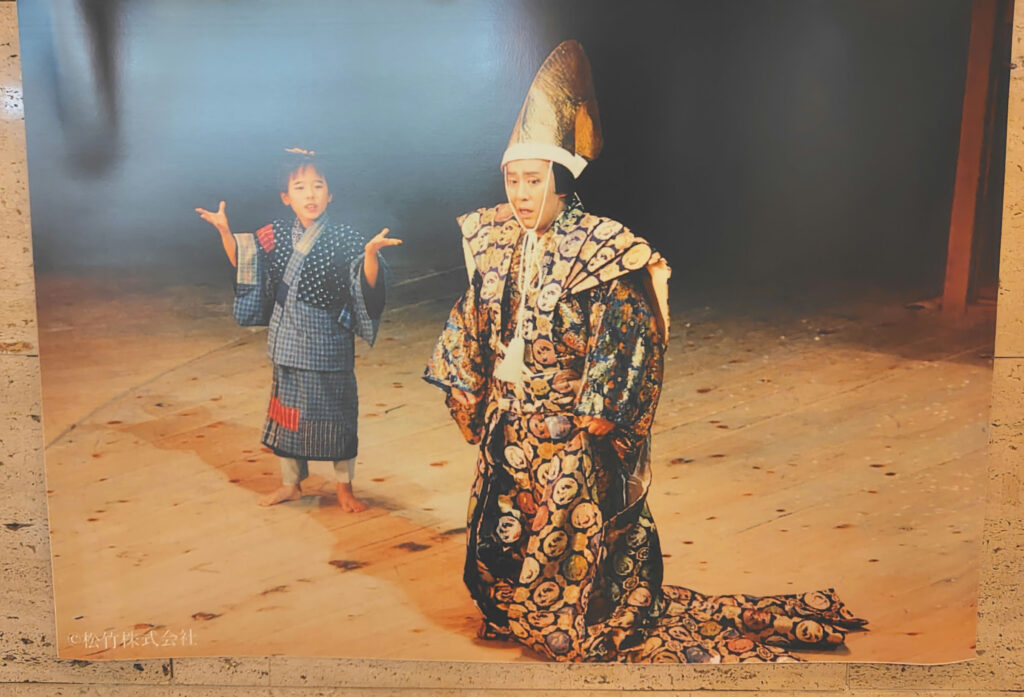

シネマ歌舞伎に変更

皆様 思いっきりはっちゃけていて 笑わせていただきました

東劇

野田版 鼠小僧

作・演出:野田秀樹

2003年8月歌舞伎座

稲葉幸蔵/棺桶屋三太 中村 勘三郎

若菜屋後家お高 中村 福助

與吉 中村 芝翫

大岡妻りよ 片岡 孝太郎

目明し清吉 中村 勘九郎

辺見娘おしな 中村 七之助

長屋の娘お新 坂東 新悟

辺見勢左衛門 中村 獅童

番頭藤太郎 坂東 彌十郎

辻番人與惣兵衛 坂東 吉弥

辺見妻おらん 中村 扇雀

大岡忠相 坂東三津五郎

祝‼シネマ歌舞伎20周年

劇場掲示より

東劇はk列が好きです

~東京都道304号を挟んだ向かいのビル3階には松竹大谷図書館があります~

演劇・映画の図書・雑誌をはじめ

幕末・明治期の歌舞伎や新派から現代の商業演劇

ミュージカルに至るまで

多様なジャンルの演劇資料と

戦前から続く松竹及び他社のさまざまな映画資料が所蔵されています

ピカデリー新宿

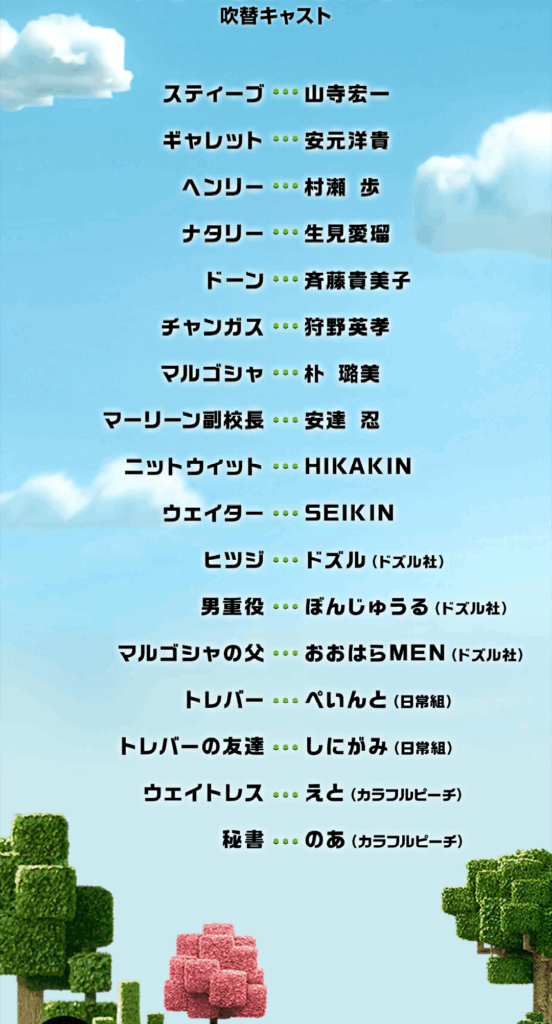

マインクラフト

ゲームの実写化!四角形でできた異世界での物語

キャスト

スティーブ =Thomas Jacob Black ジャック ブラック

ギャレット =Joseph Jason Namakaeha Momoa ジェイソン モモア

ヘンリー = Sebastian Eugene Hansen セバスチャン ハンセン

ナタリー =Emma Myers エマ マイヤーズ

ドーン =Danielle Brooks ダニエル ブルックス

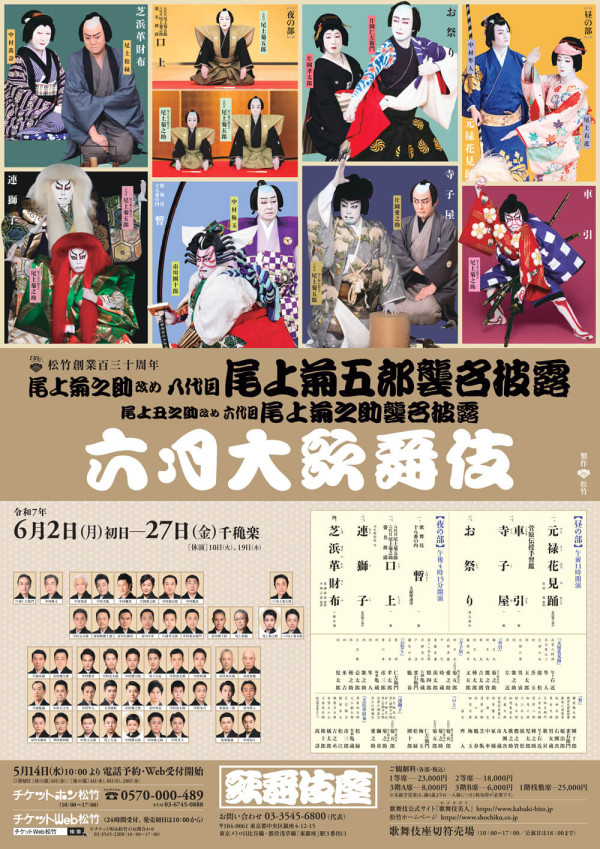

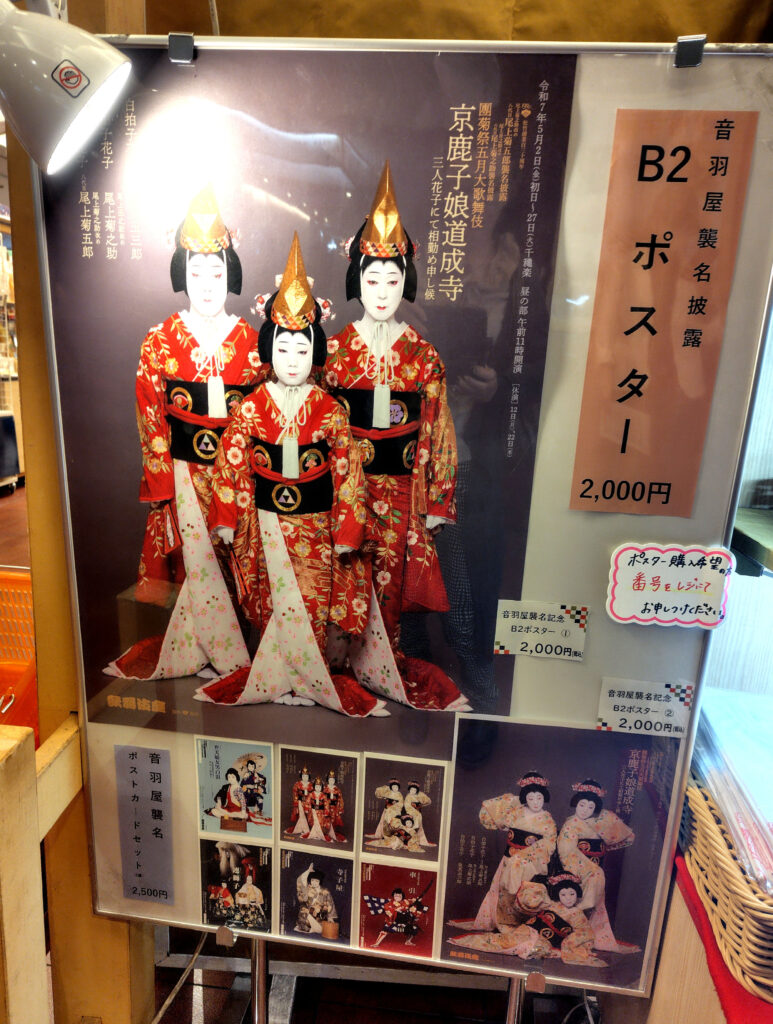

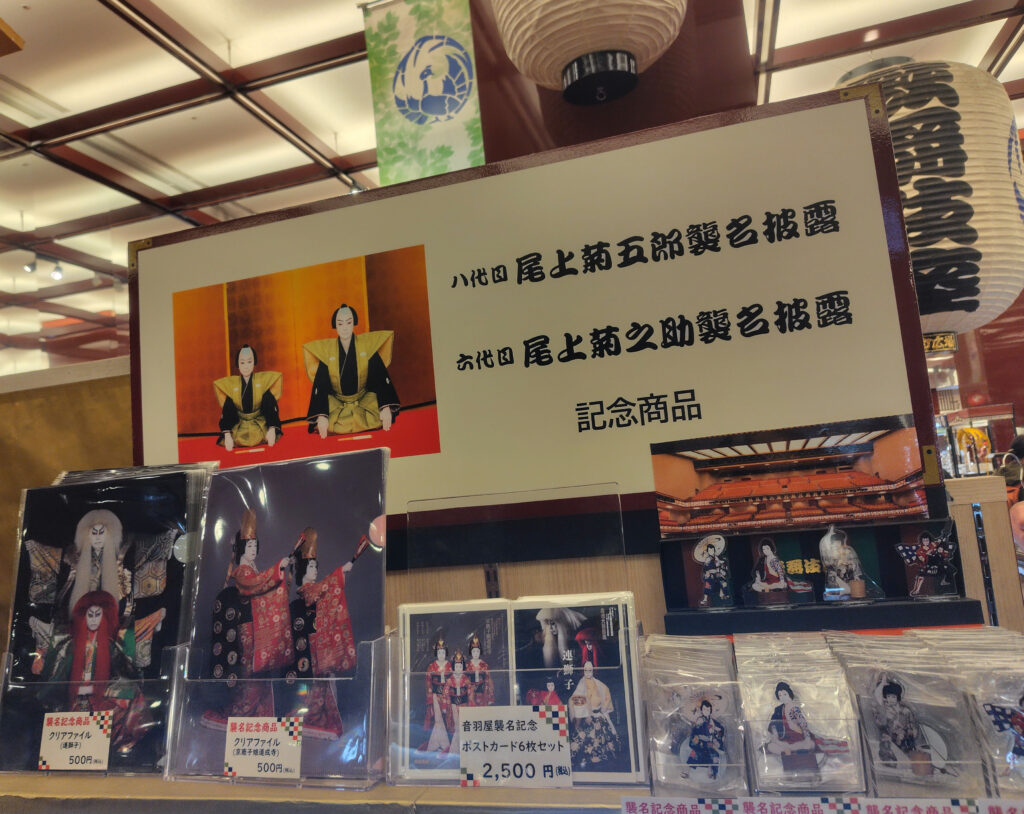

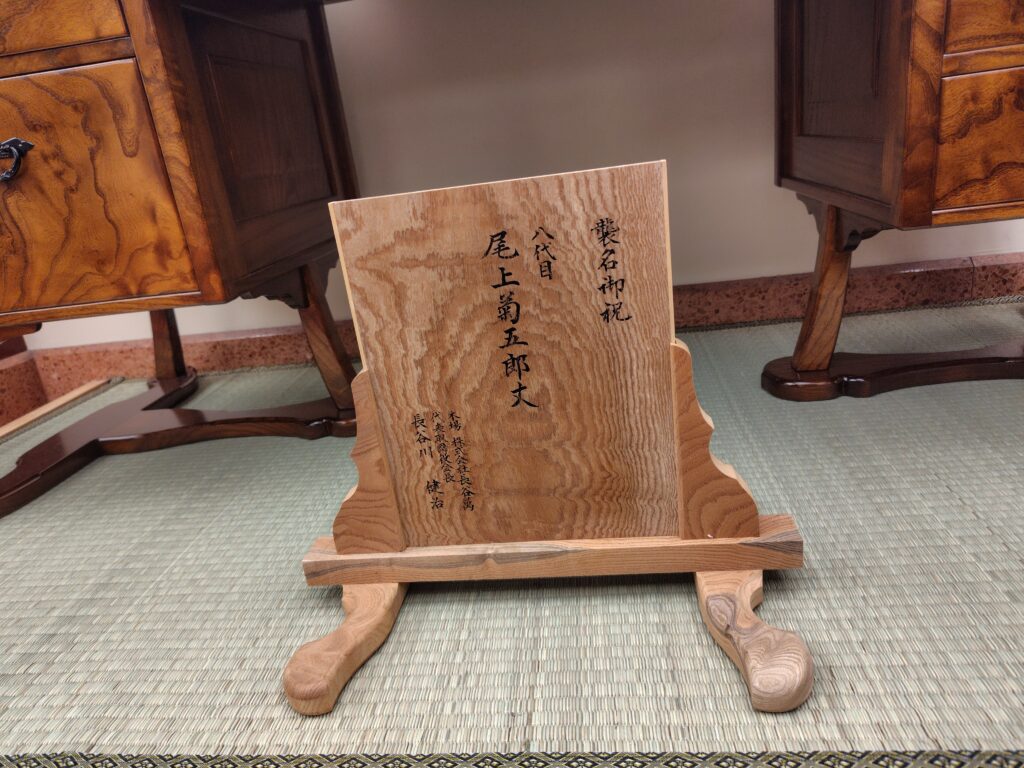

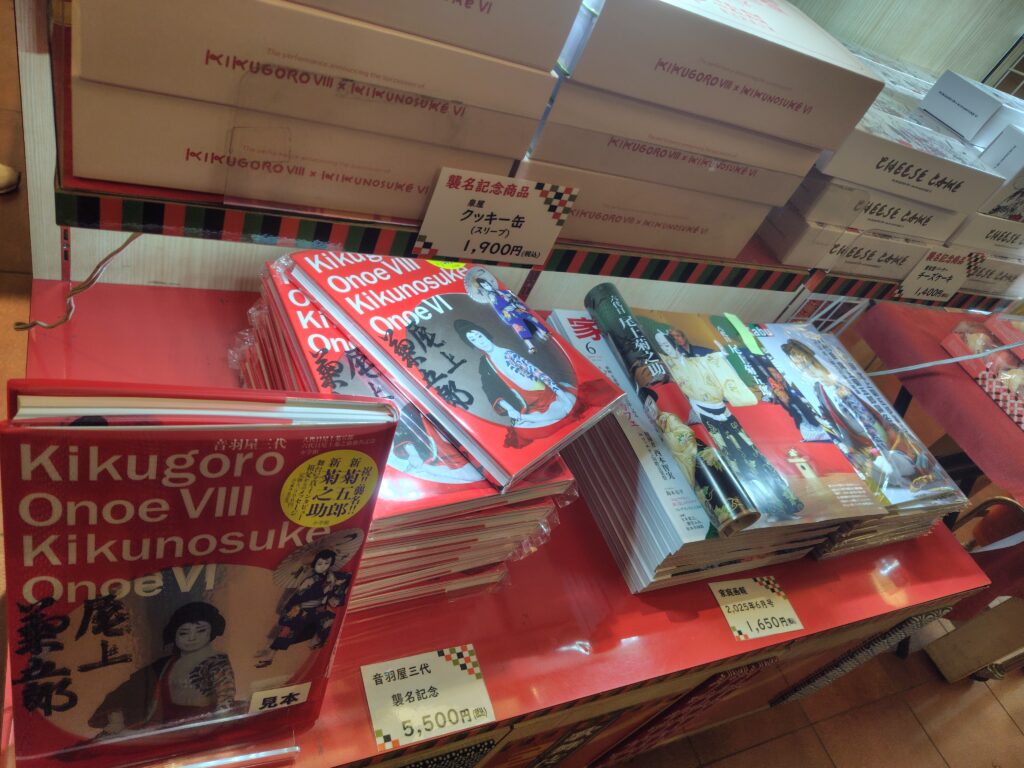

松竹創業百三十周年

尾上菊之助改め 八代目 尾上菊五郎襲名披露

尾上丑之助改め 六代目 尾上菊之助襲名披露

六月大歌舞伎

歌舞伎美人より

木挽町広場

弁当 やぐら

3月31日 神田明神で襲名披露お練りを催行されました

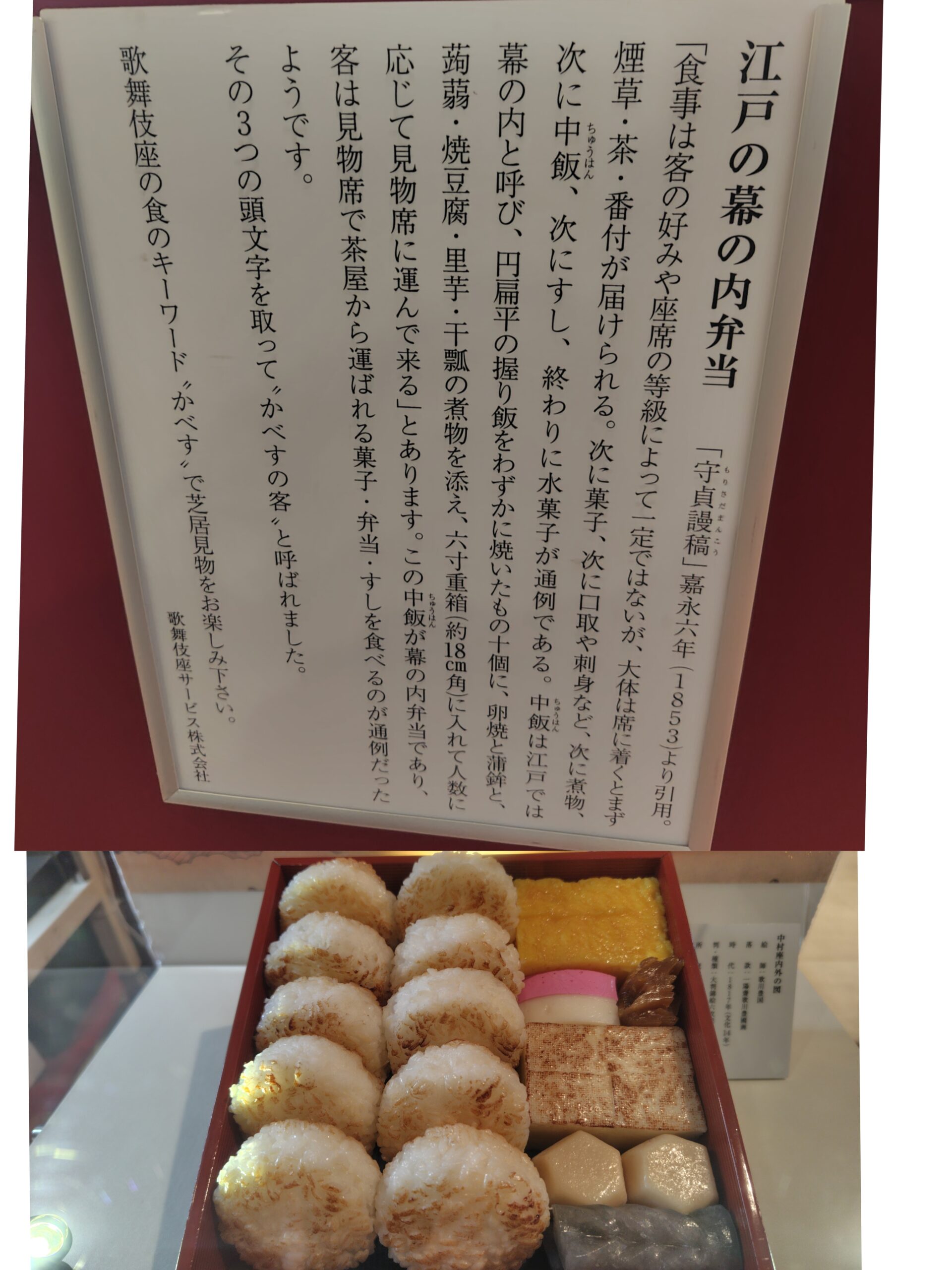

江戸の幕の内弁当の展示

弁当も!襲名披露関連グッヅが目をひきます!

こちらはパンダの帯🐼

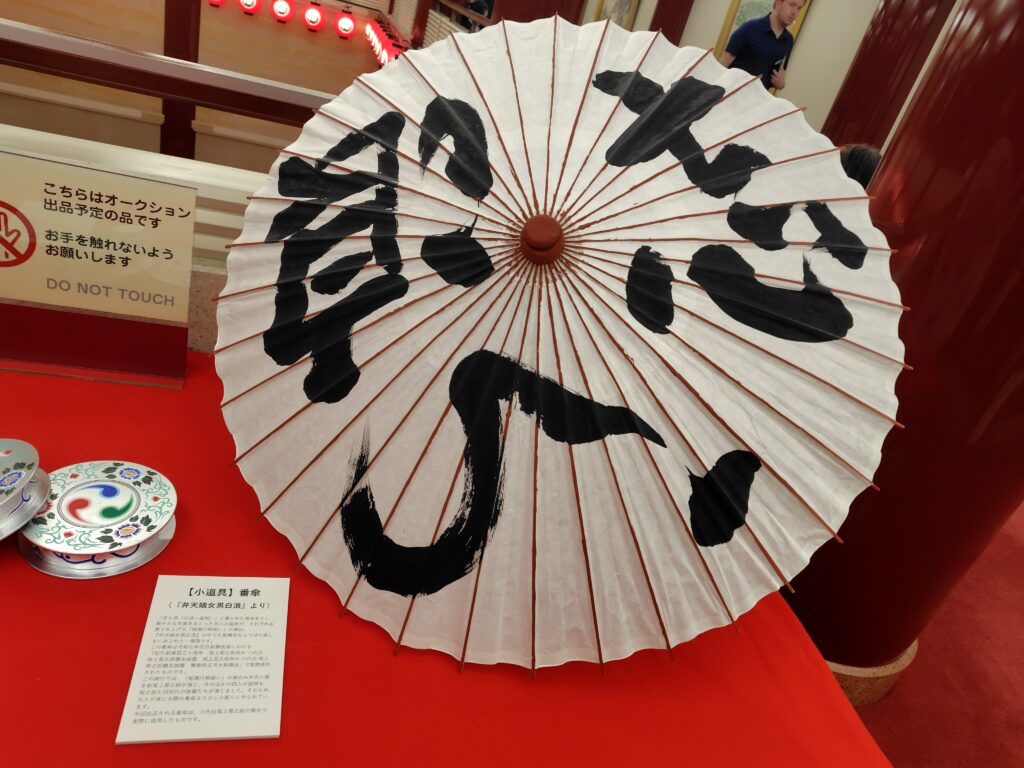

小道具フジナミヤ

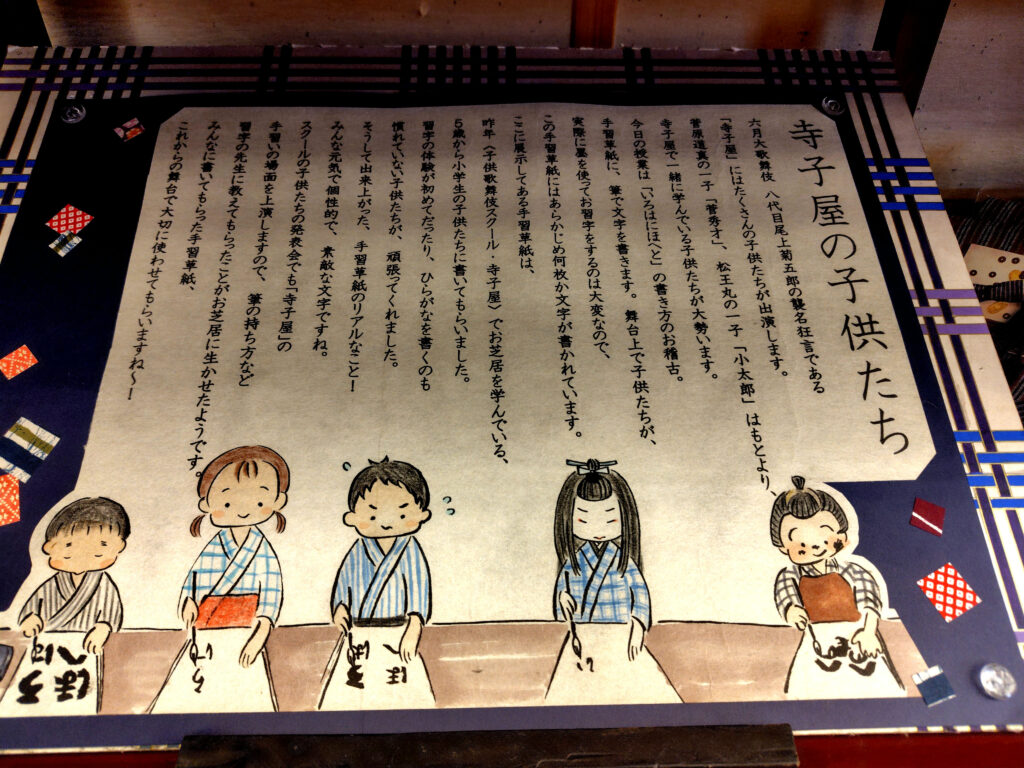

子供歌舞伎スクールの子供たちが協力したのですね

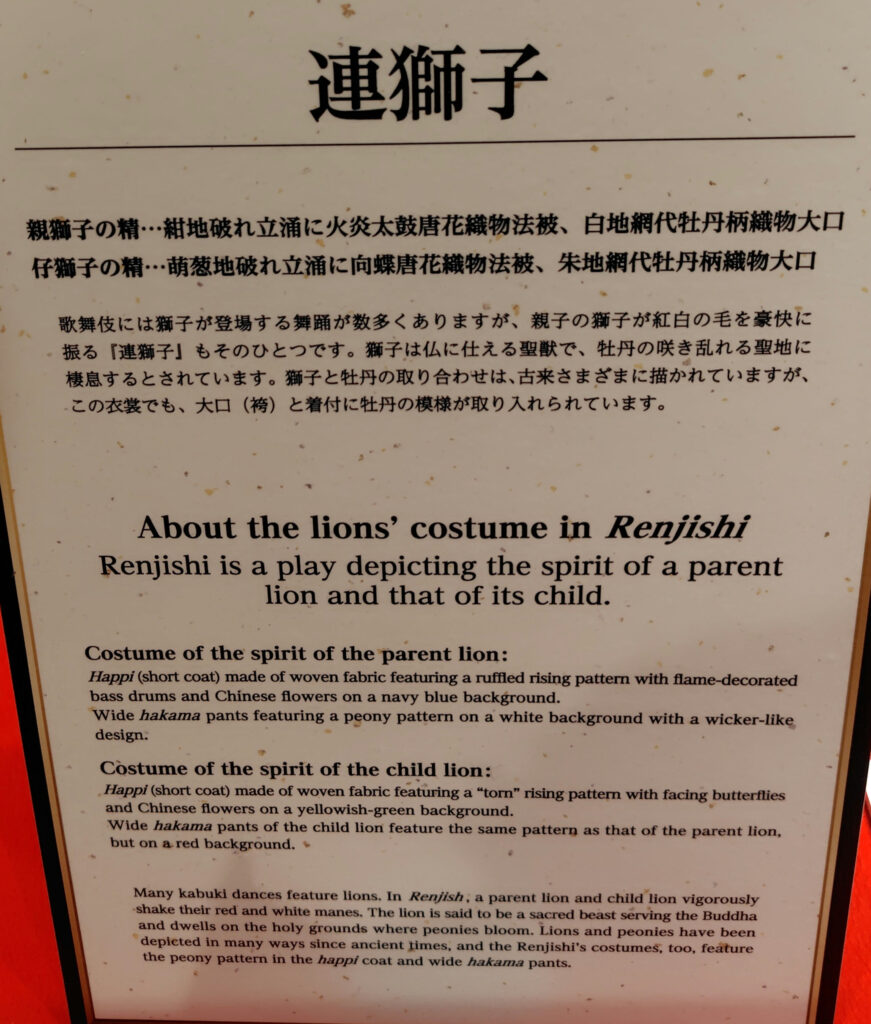

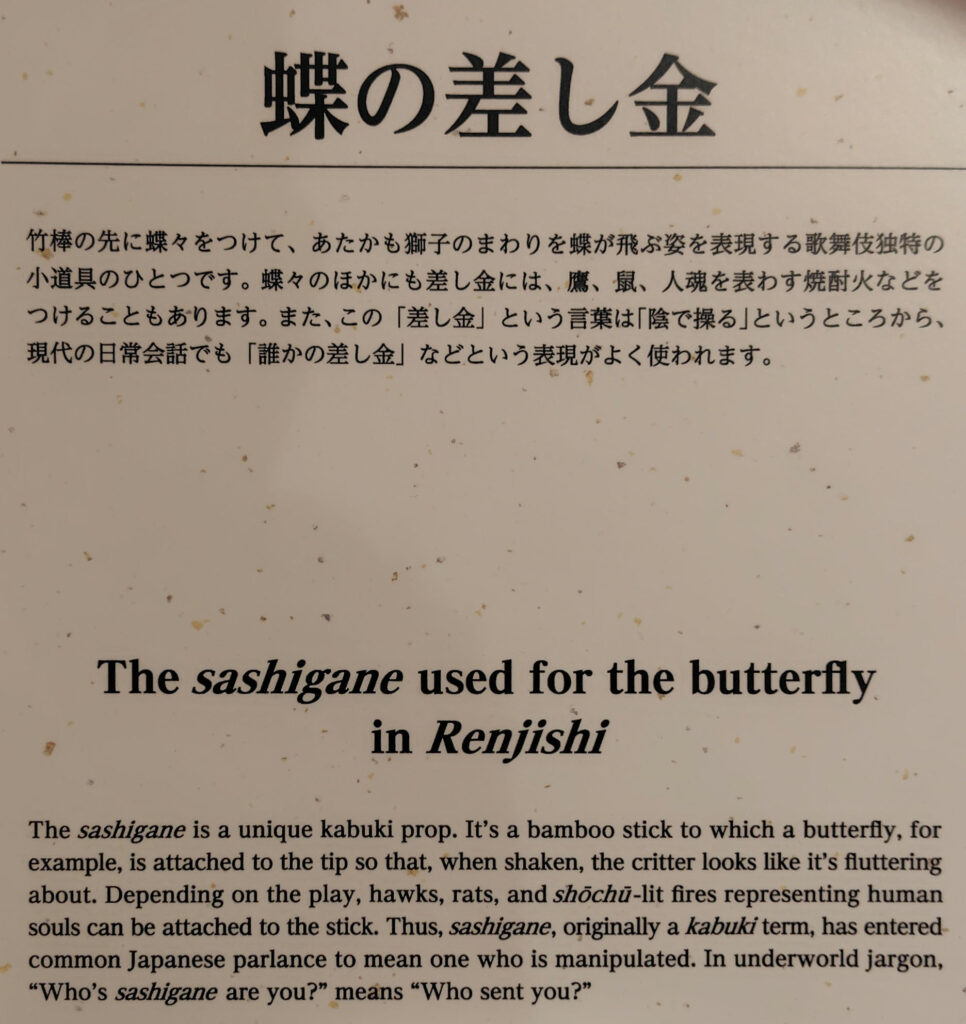

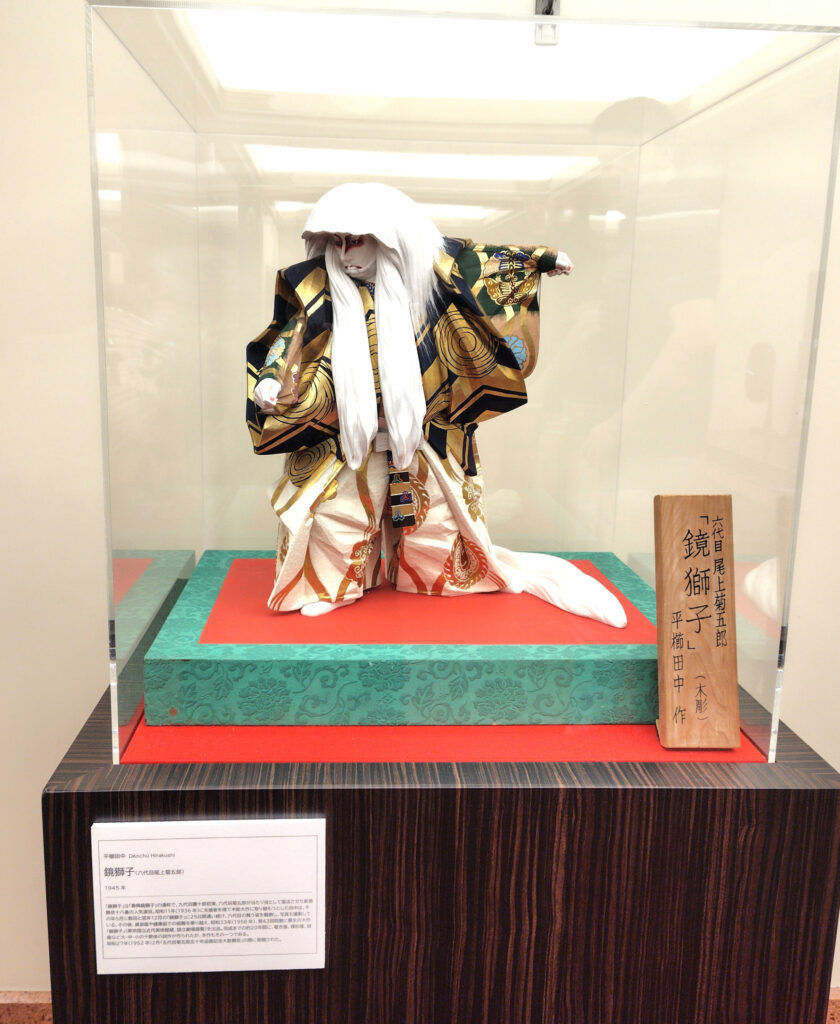

以前拝見させていただきました連獅子は夜の部

観光にも良!

襲名披露を記念して6月27日(金)まで

歌舞伎座から築地本願寺や築地市場・波除神社などの名所を巡る人力車が運行します

襲名記念インタビューがイヤホンガイドで楽しめます

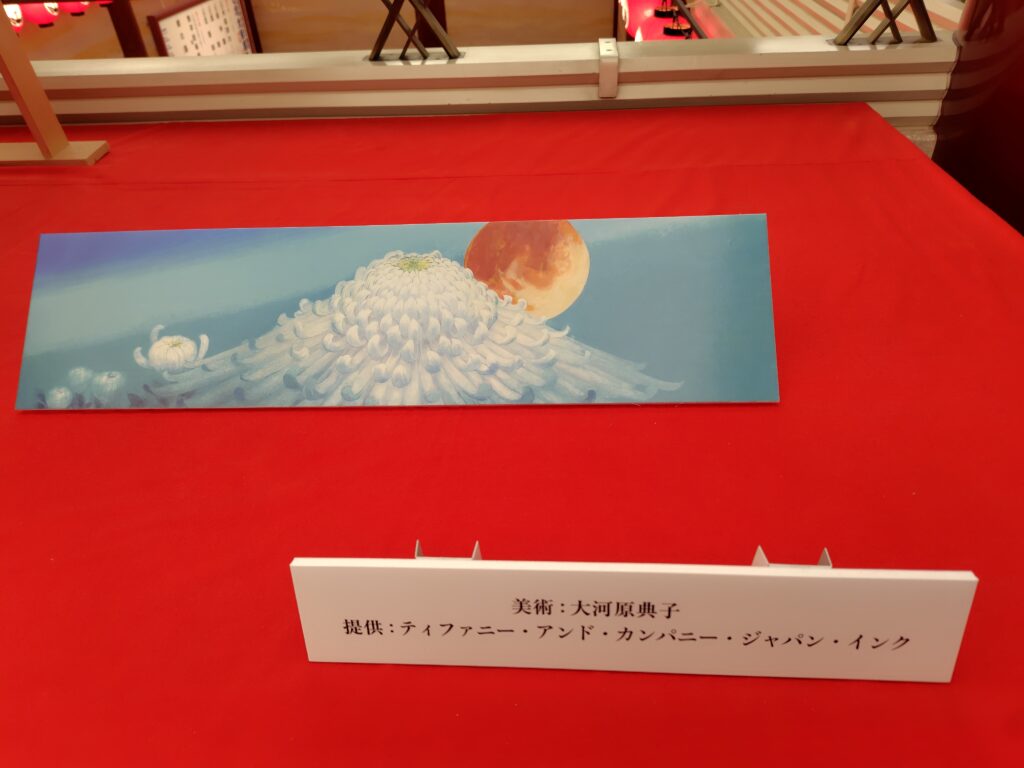

ティファニーから贈られた祝幕

ティファニーブルーに菊の富士が美しい

一 元禄花見踊(げんろくはなみおどり)

出雲の阿国 尾上右近

名古屋山三 中村隼人

元禄の女 大谷廣松

同 中村莟玉

同 中村玉太郎

元禄の男 市川男寅

同 中村歌之助

同 尾上左近

1878年東京新富座の開場式で初演された豪華絢爛な舞踊

阿国と山三ら一行の賑やかな花見風情を描く舞踊

右近さんの日本髪は写真のような江戸前期の輪が縦に長く幅の細い髷でした

ポーラ文化研究所より

二 菅原伝授手習鑑

車引

梅王丸 丑之助改め菊之助

松王丸 中村鷹之資

桜丸 上村吉太朗

杉王丸 中村種太郎

藤原時平 中村又五郎

六代目尾上菊之助襲名披露狂言

隈取や車鬢もそれぞれ

梅王丸、松王丸、桜丸の兄弟は主人たちの対立により敵味方に分かれています

梅王丸と桜丸は主人と遺恨ある藤原時平が訪れるという吉田神社へ向かいますが…

豪快な荒事の魅力

母方祖父の吉右衛門さんが演じた梅王丸に挑みます

二 寺子屋

松王丸 菊之助改め八代目菊五郎

武部源蔵 片岡愛之助

千代 中村時蔵

春藤玄蕃 中村萬太郎

涎くり与太郎 澤村精四郎

百姓吾作 片岡亀蔵

戸浪 中村雀右衛門

園生の前 中村魁春

八代目尾上菊五郎襲名披露狂言

菅丞相に恩義ある武部源蔵夫婦は寺子屋でその実子・菅秀才をかくまっています

しかし時平方より菅秀才の首を討って渡せと命じられ

苦悶の末

寺入りしてきた小太郎を身替りに差し出しますが…

忠義の心は己の子の命にも勝るのか?

焼香の香りが客席にもただよいます

三 お祭り

鳶頭 片岡仁左衛門

芸者 片岡孝太郎

鳶の者 坂東彦三郎

同 坂東亀蔵

同 中村隼人

同 中村歌之助

手古舞 中村壱太郎

同 中村種之助

同 中村米吉

同 中村児太郎

日枝神社の山王祭が題材

獅子舞も登場!江戸っ子の心意気を明るく踊ります

仁左衛門さんの鬢に編んだ透かしが入り

手古舞の日本髪が少しずつ違い興味深い

美容師は即食得意ですから

弁当は一幕目の後20分で十分

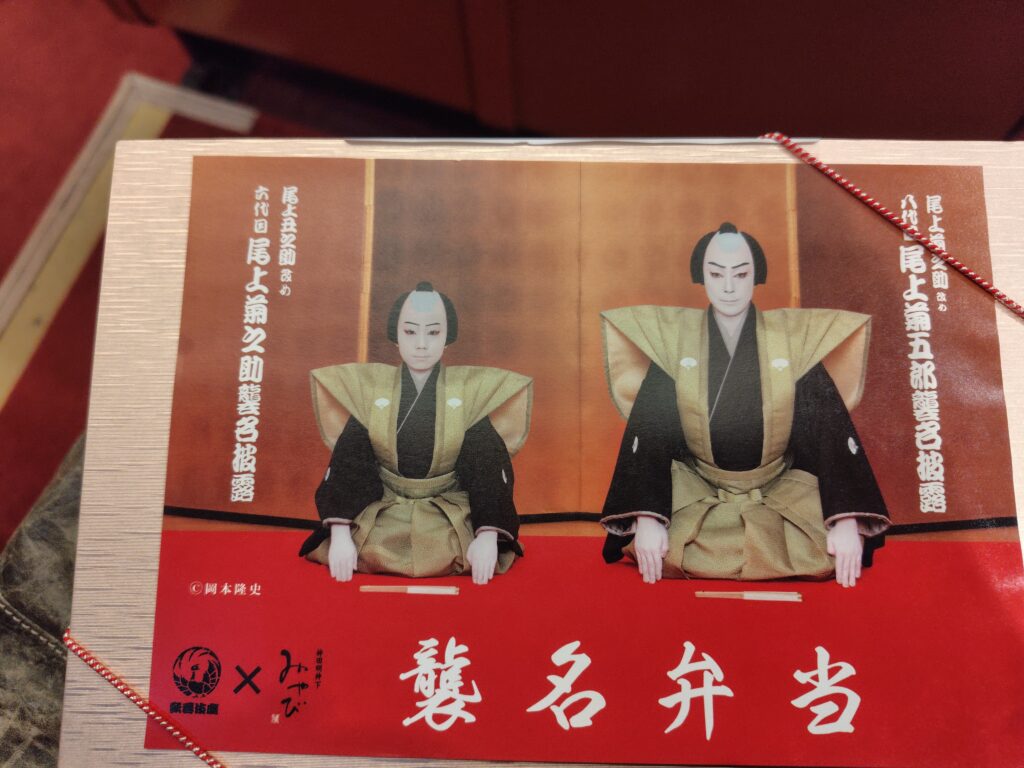

もちろん襲名弁当です🥢

二幕目と三幕目の休憩時間ににゆっくり拝見します

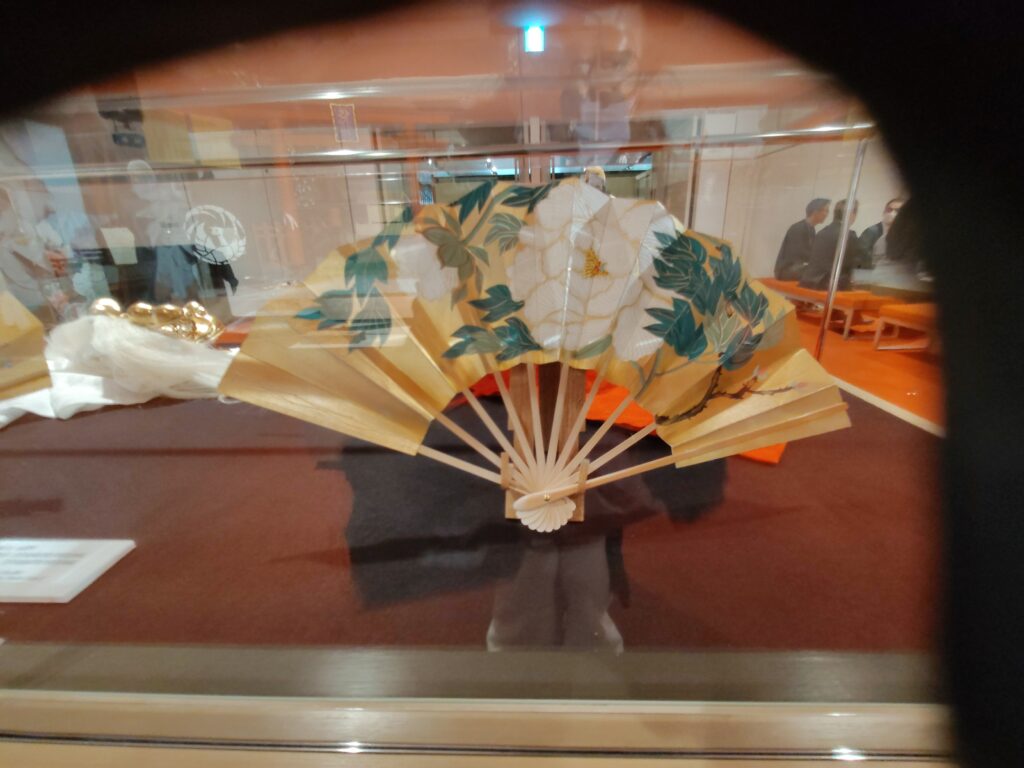

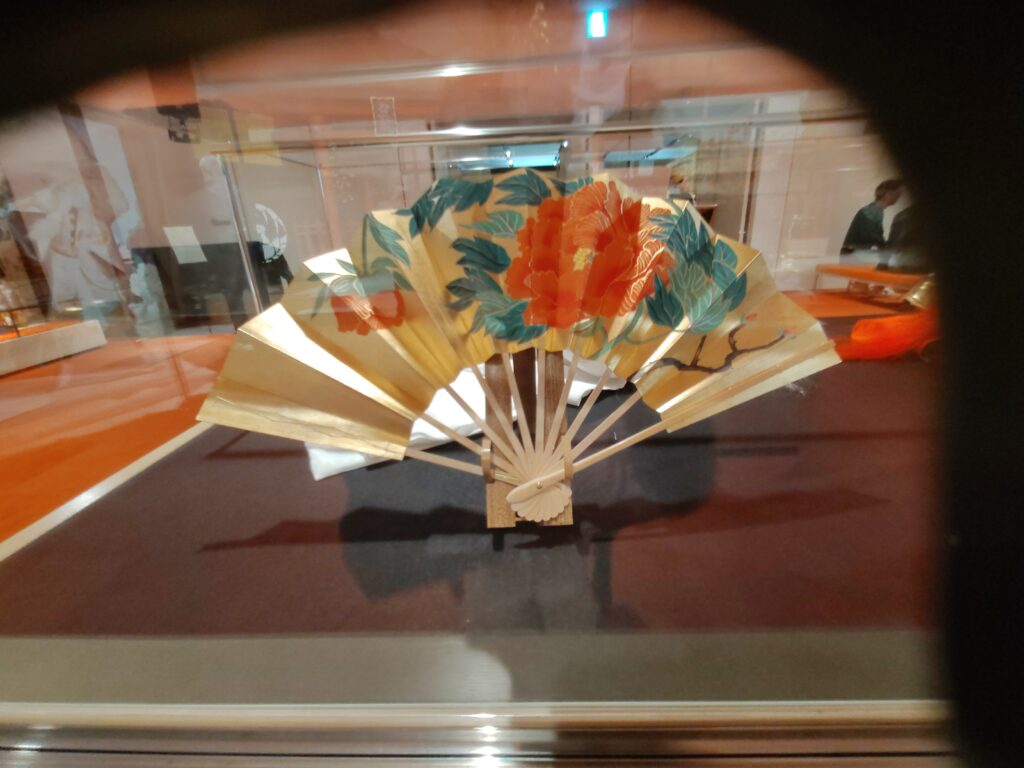

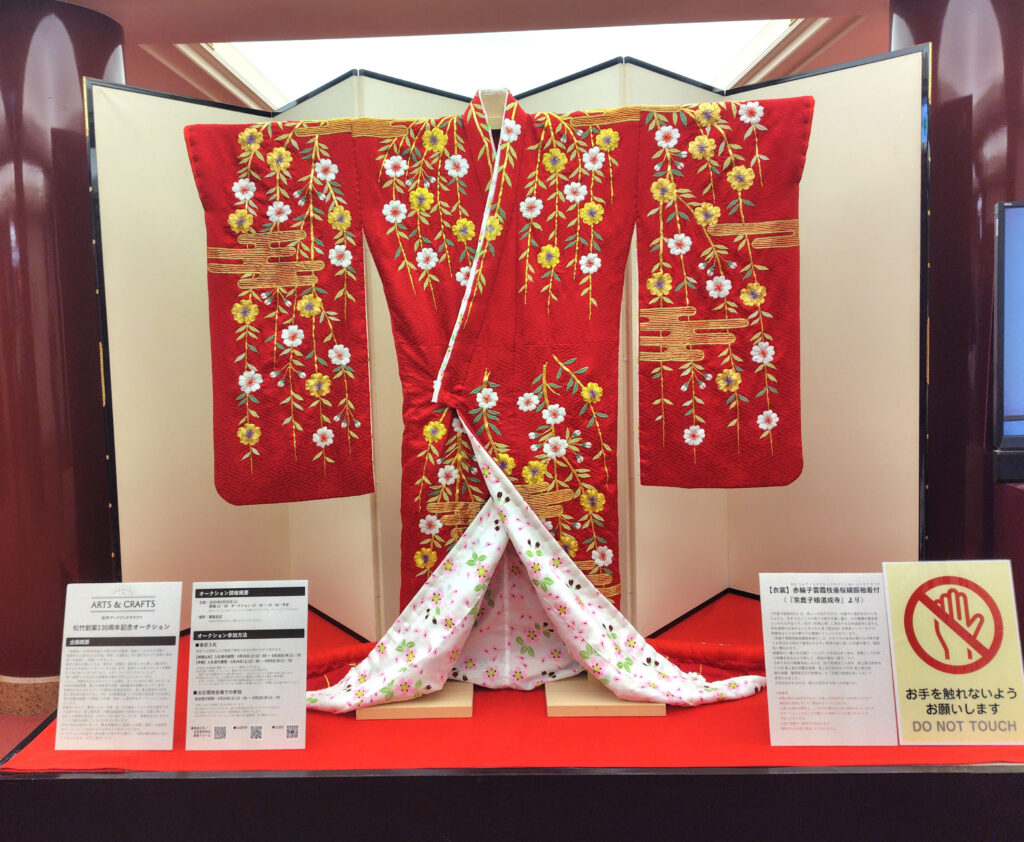

2025年6月28日(土)銀座で行われる松竹創業130周年記念オークションに先立ち

出品される襲名披露興行で使用した衣裳・美術・小道具等が展示されています

祝いの鏡台

丸い方は菊之助さん

歌舞伎座内の展示物も変わっていました

一階では演目にちなんだお菓子が販売中!

三階でも

お二人の襲名を祝う暖かい雰囲気につつまれた歌舞伎座でした

おめでとうございます

ピカデリー新宿

国宝

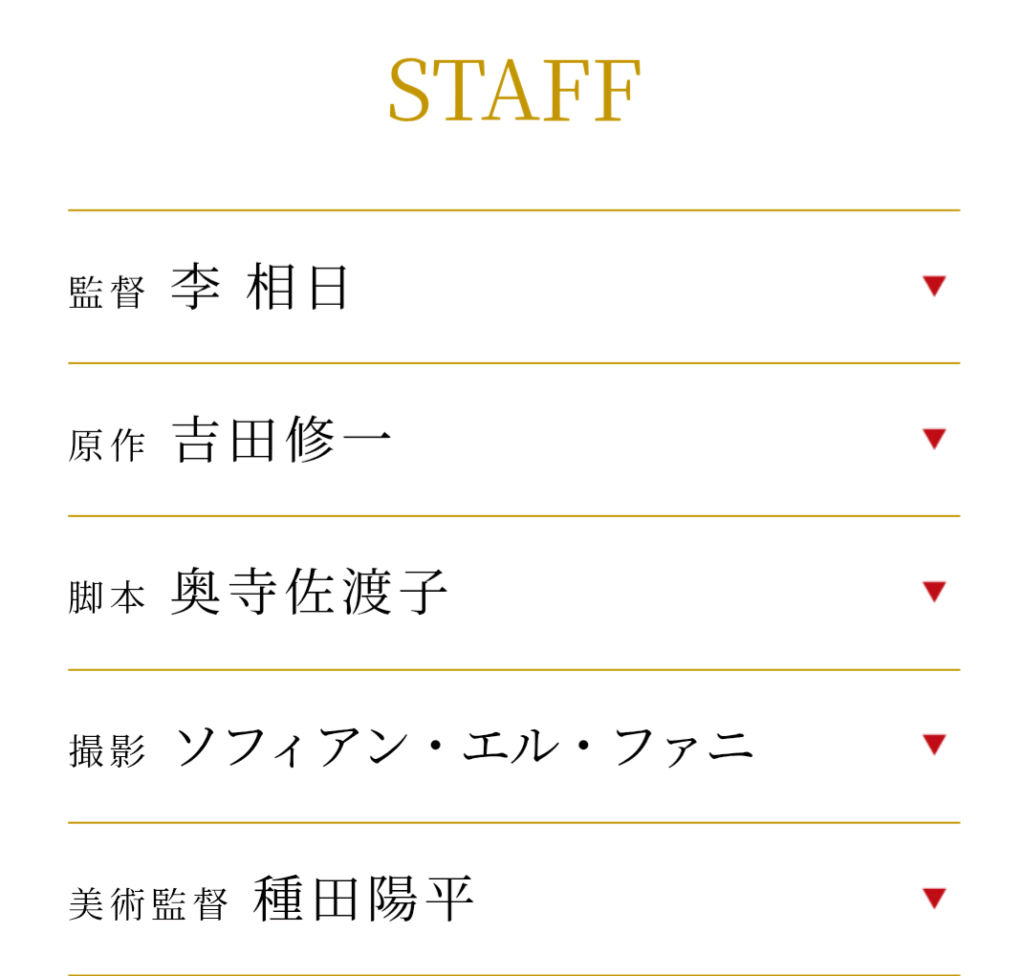

配給 東宝

第78回カンヌ国際映画祭出品

吉田修一氏が3年にわたり歌舞伎界を取材し描き上げた上下巻800ページを超える原作

構想6年 李相日監督は「悪人」「怒り」に続いての吉田作品です

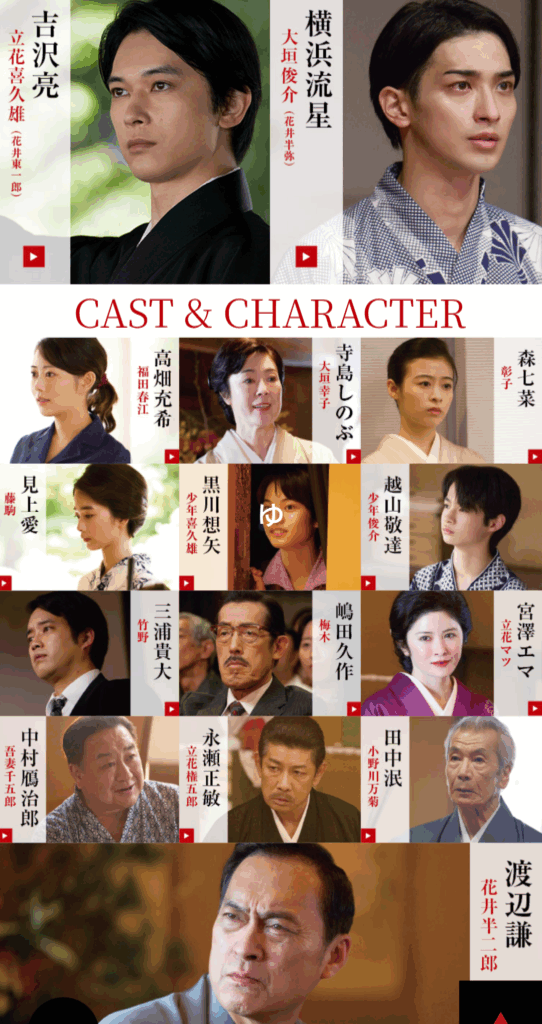

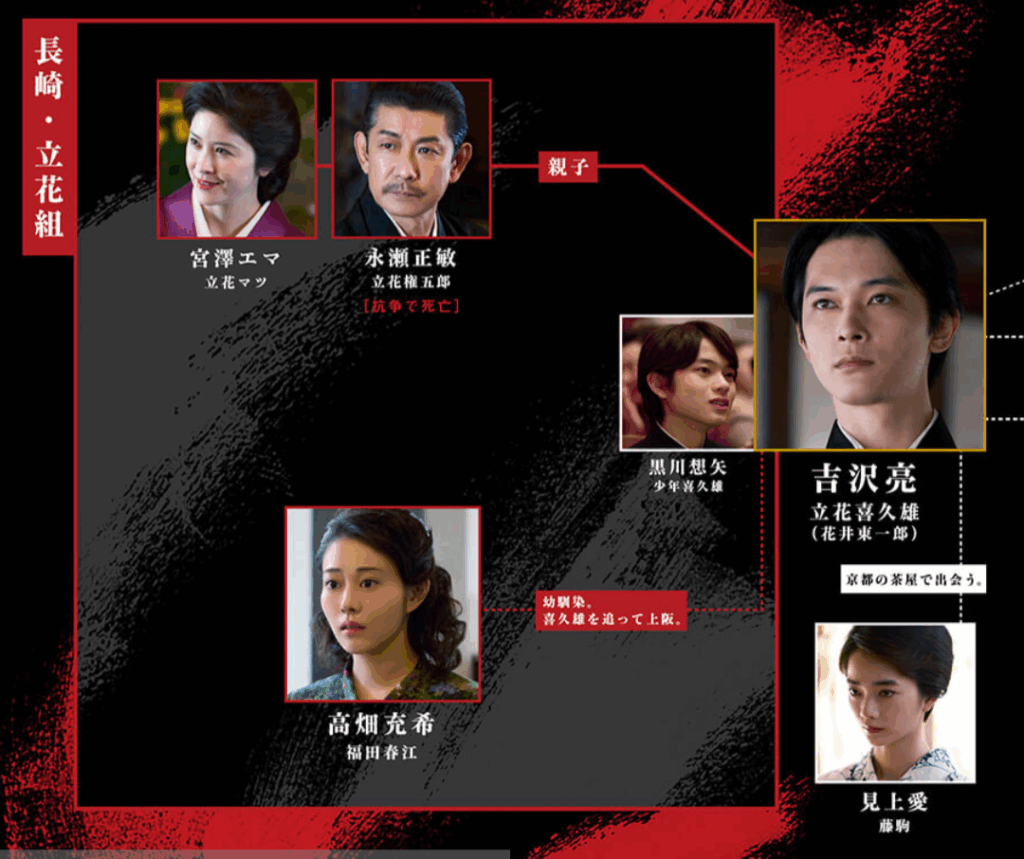

上方歌舞伎役者の家に引き取られた任侠の一門のあととり喜久雄と

彼をとりまく人たちの運命を描いています

緊張し 目がはなせず 引き込まれ続けて 3時間が早い

歌舞伎指導は出演もされている中村鴈治郎さん

父は人間国宝坂田藤十郎さん・母は扇千景さん・弟は中村扇雀さん・長男は中村壱太郎さん

演目

関の扉

連獅子

二人道成寺

二人藤娘

鷺娘

曽根崎心中

京都南座を舞台からも見ることができます

公式サイトより引用

鷺娘は玉三郎さんの写真ですが吉沢さんも劇中で海老ぞりをされています

原作の喜久雄が見たかった

エンドロールを見ながら重く呆然とした気分でしたが

喜久雄と俊介の絆は続き

尽くしただけの女もいたけれど

妻になった女と隠れた女は血統を残します

~シネマ歌舞伎~

7月半ば現在

東劇にて1200円で

映画国宝にちなんだ演目の歌舞伎をスクリーンで楽しめます

京鹿子娘二人道成寺

出演

坂東玉三郎

尾上菊之助・現 八代目菊五郎

鷺娘

出演

坂東玉三郎