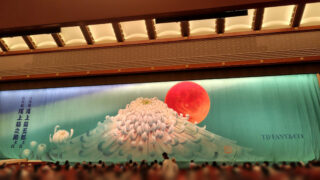

アジサイを愛でながら雨引観音&筑波山神社 in 茨城

こんにちは

食品成分はわりと気をつける

川崎百合ヶ丘・美容室ブランカのまりです

それでも最低限でおおざっぱ

抜けていることも多いと思うのです

最近知ったのがバナナの防カビ問題・・・

厚い皮を透るのかぁ~

今更ですが

JASマークがついたバナナに変えました

休日は気にせず!

暑さがひどい今回はビビットグリーンのかき氷を頂きました🍧

そこは筑波山神社

筑波は電車で行けることもあり

そもそものツアー数が少ない

なのに

アジサイがベストシーズンの雨引観音に

黒毛和牛のランチもあり

即決定!

空梅雨が幸いした日となりました

はとバスツアーは池袋発

筑波山神社に飛ぶ

常磐自動車道はちらほらとたぬきちゃんの動物注意サイン

そういえば小田急電鉄も動物接触で遅れたことがあるけれど

(たぶん鹿)

動物を心配してしまう・・・

今日は満席!4列目の通路側の席ということで運転席正面を見ながら進みます

混雑もなく到着🚌

標高409mの雨引山の中腹に雨引観音があります

土日はJR水戸線岩瀬駅から地域コミュニティバスがでています

境内図

アジサイ祭り 開催中

上部には紙風船

孔雀・あひる・やぎが放し飼いになっている珍しい雨引観音は

中国から帰化した法輪独守居士が587年開山

821年大干ばつが起きたため嵯峨天皇が写経して納めたところ

大雨が降ったので「雨引山」の山号と勅額を賜りました

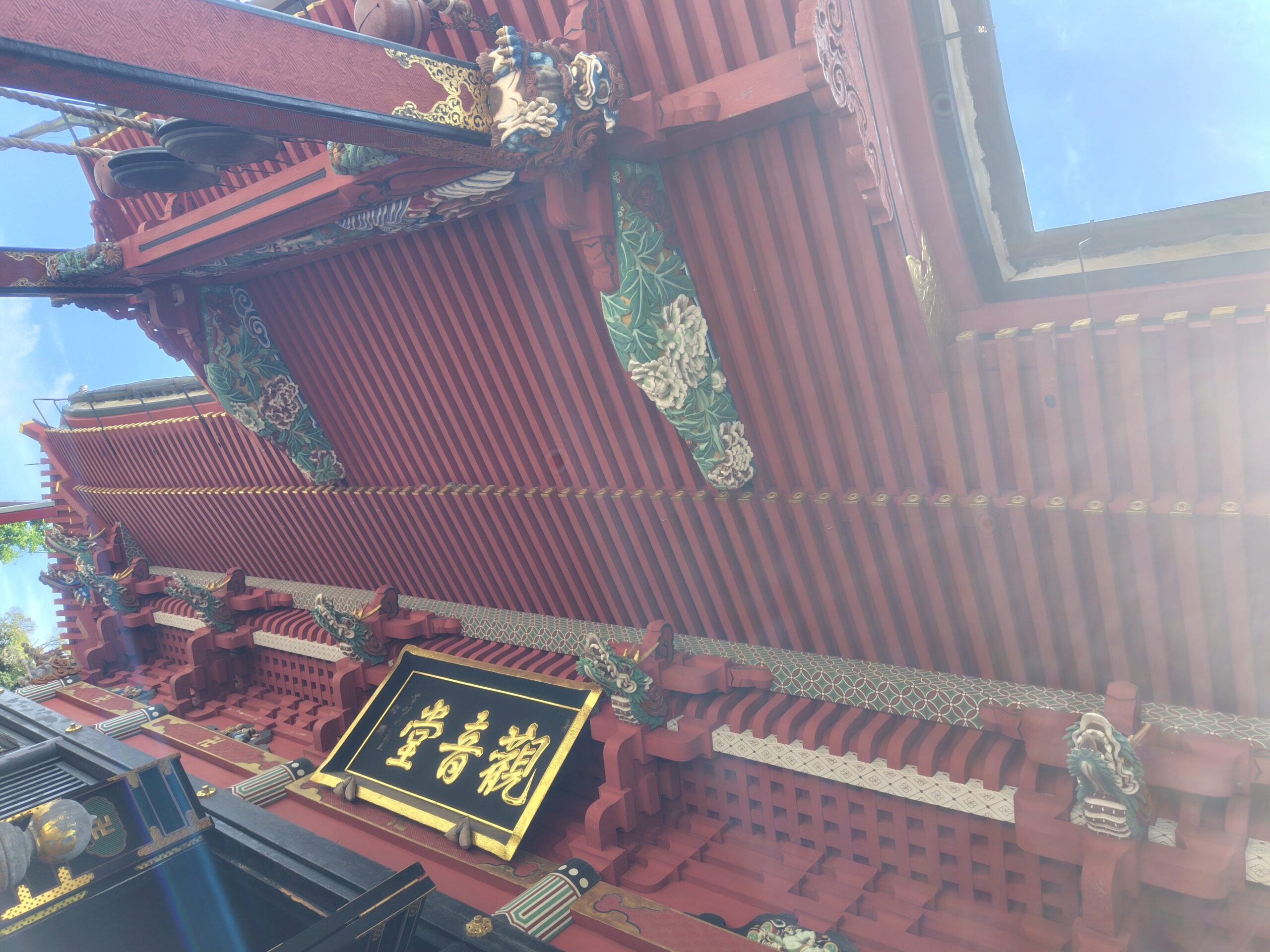

本堂

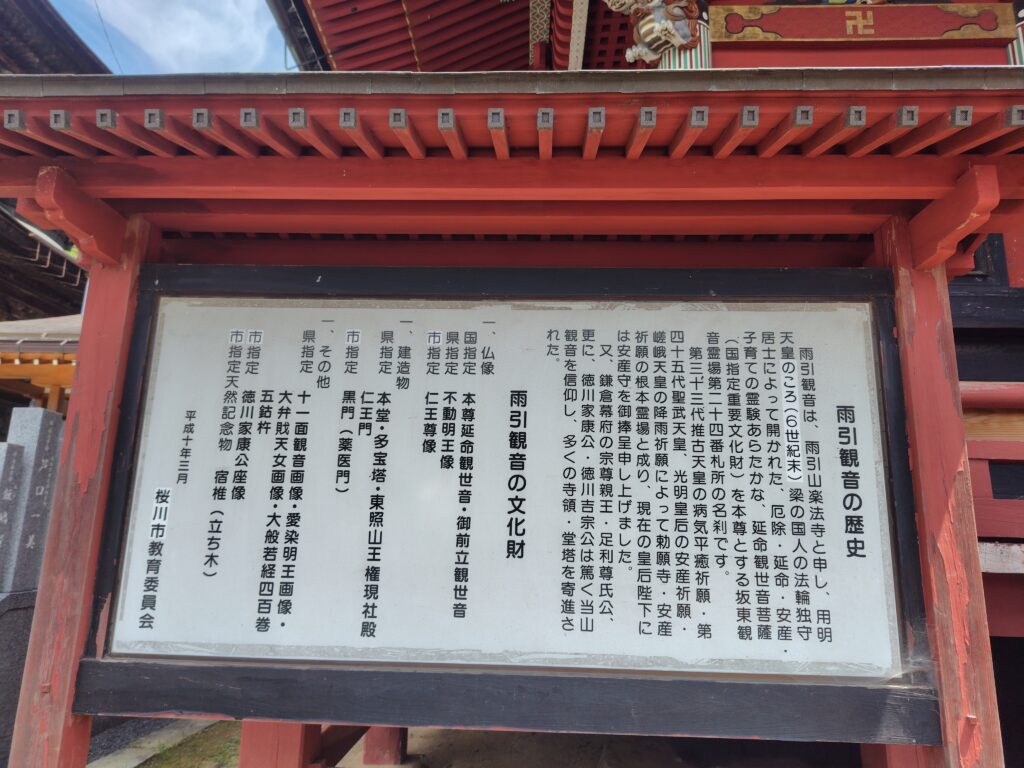

雨引き観音の歴史

1252年京都より下向して鎌倉幕府の将軍職に就任した宗尊親王が深く信仰され

仏師康慶に命じて居士と共に渡った延命観世音菩薩尊像を

模した御前立観音を奉納

その後

1254年に三重塔・仁王門・客殿・鐘楼堂・地蔵堂をご寄進

1474年 真壁城主によって五間四面の本堂建立

1526年 七間四面の堂宇に改築

1682年 再建

1998年 屋根瓦葺き替え及び塗り替えを行った

安産子育 のご利益があるので十三歳成人祈願もしております

彫刻は日光東照宮の彫刻を手掛けた無関堂円哲によります

鰐口 わにぐちを鳴らします

木鼻がたくさん

花の瓦飾り

対で国指定重要文化財

右が御本尊 延命観世音菩薩 左の御前立観音です

写真はネットより引用

1625年 徳川家康公を祀る東照大権現を建立

1727年 東照大権現と山王大権現を合祀し再建

小さい建物ながら軒反りの入母屋造の屋根の上に千鳥破風をのせ

正面の向拝は軒唐破風を設けています

正面に扉が2つ

雨引山の登山道と接しています

三重塔の後

多宝塔がは弘法大師によって真言宗の道場になった時期のなごりかもしれません

大きさも十分な白木の多宝塔と装飾が美しい

回廊がこの先も続き感嘆

池に紫陽花を浮かべた水中華とあひるちゃん

千手観音菩薩像がちらり

鯉は日陰を求めているのかな

客殿

江戸時代は中枢的建物でした

回廊につながる建物がとても素敵でした

鬼瓦と鴟尾

トイレからの眺めがよい!加波山と筑波山

敷地内に野生品種にハイドランジア・西洋アジサイ約100種類5,000株があります

大きくて貫禄たっぷりで逃げもしない

放し飼い二羽の孔雀はどちらも雄です

一羽は暑さにやられたヤギたちと一緒でした

何に求愛してるのか?

羽を広げた孔雀を始めてみました

動画はぐるっと回りますよ🦚 ジュディオングさんの歌の振り付けを思い出しました

フワフワの綿毛があるお尻が可愛い

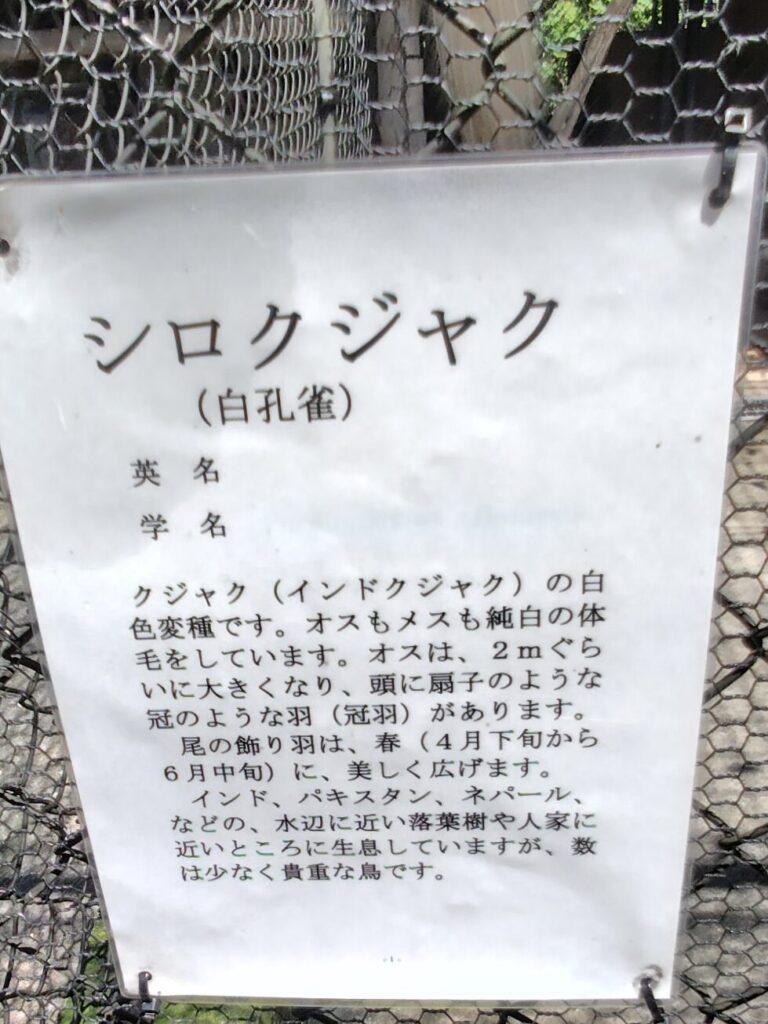

メスの孔雀はケージで飼育されています

白孔雀も美しい

車道ギリギリ敷地にさっきのヤギが2匹🐐

帰りのバスの中にて

古参なのに楽しくて建造物もgood!センスの良い観音寺でした♡

近いので

早くに

筑波山 が目の前に現れました

これから昼食を頂くひたち野さんは

筑波山南東の尾根412mにある五又路の風返峠にあります

拝殿がより上の筑波山が御神体とされております

男体山871m 筑波男大神 伊弉諾尊

女体山877m 筑波女大神 伊弉冊尊

風返峠にあります⛩

1848年建立

1996年に修復された鳥居から遥拝します

手前右側が女体山

奥飛騨白川郷の築200年の古民家3軒が移築されたひたち野さん

内部

常陸牛のすき焼き 網焼き しゃぶしゃぶ から選べる昼食から

すき焼きを選び ↓筑波山を見つめながら 美味しくいただきました🥢

個性的な調度品

筑波山は一億年以上も古い時代に

海底に積もった地層に班れい岩・花崗岩のマグマがあいついで貫入し

その後の地殻変動によって持ち上げられ

山塊となってから風雨による侵食や風化によって堆積物が削りとられできた山で

山頂部には寒冷期に北から下がってきた冷温帯の植物であるブナ林を冠のように残し

山麓部分には暖温帯の常緑広葉樹林が広がっています

この景色に感謝‼

筑波山神社 到着

鳥居の頭に見えるのは女体山

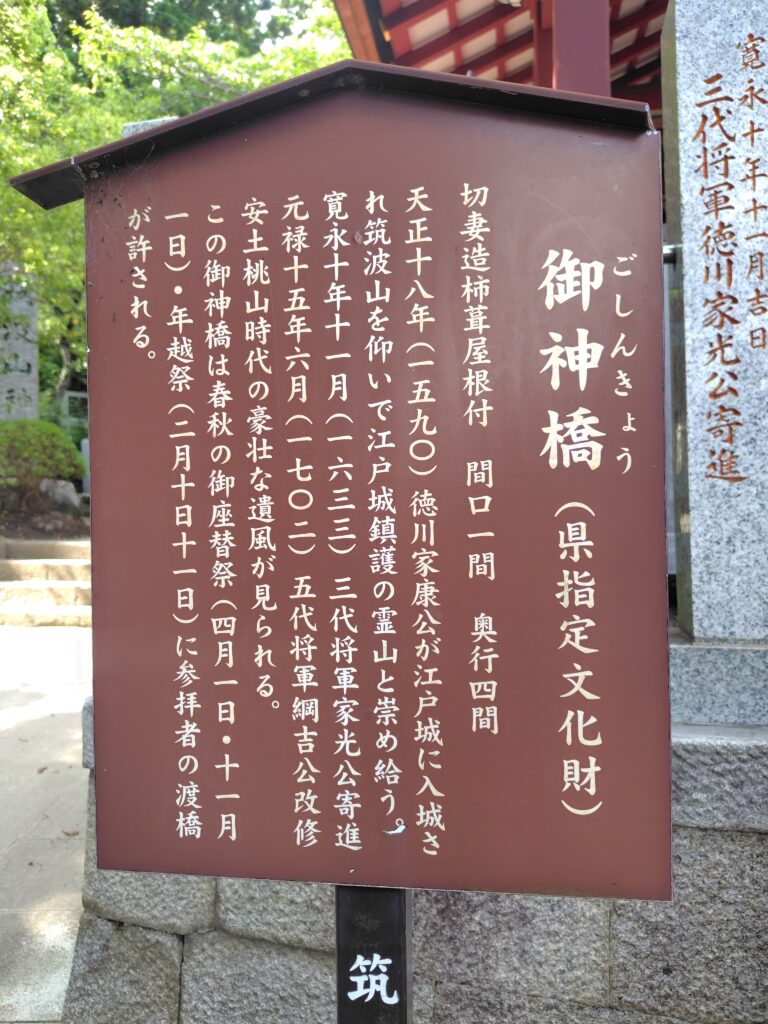

御神橋

安土桃山時代の様式で華やか

徳川家光公寄進

シンプルな手水舎なので懸魚 と六葉の♡が映えます

こぶりな狛犬

夫婦杉

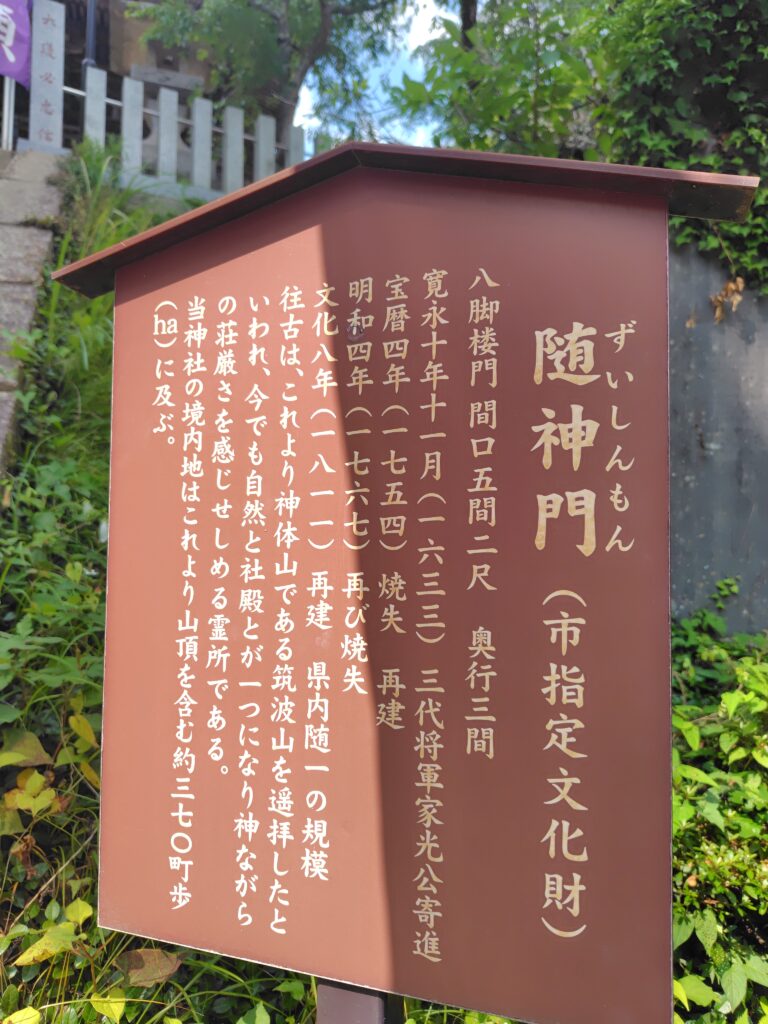

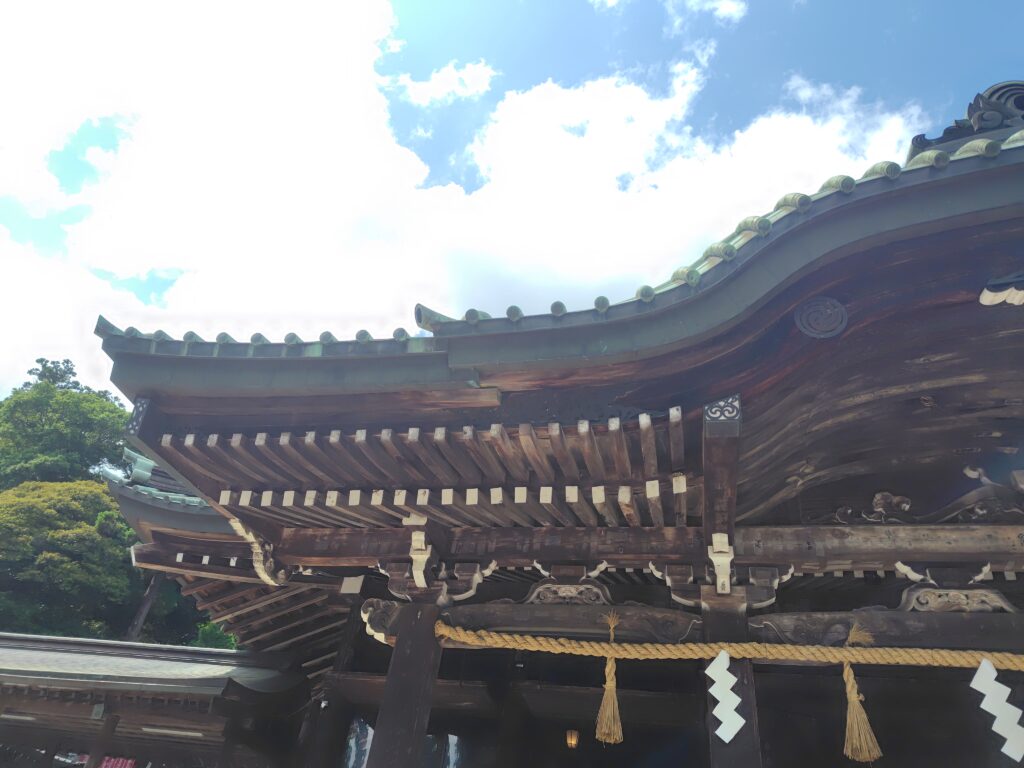

随神門

八脚楼門

1633年 三代将軍家光公寄進

1757年焼失 再建

1767年 再び焼失

1811年 再建

白木が良いですね~

軒下は二軒の垂木

木鼻は獅子

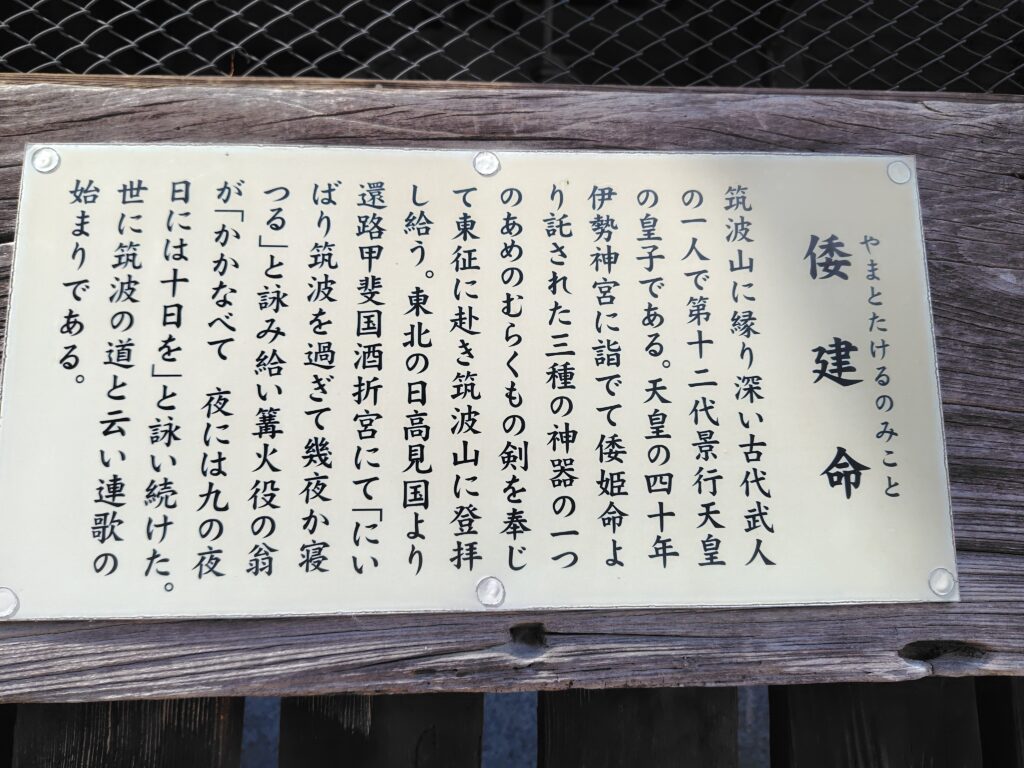

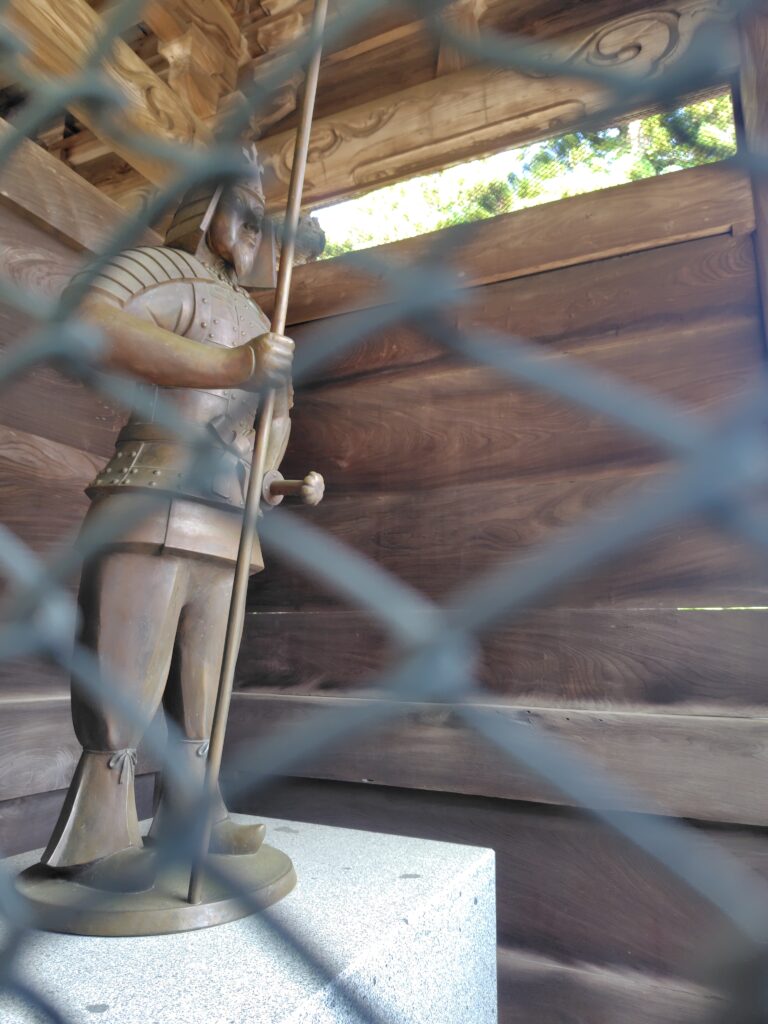

倭建命or日本武尊が左大臣なんて豪華すぎる

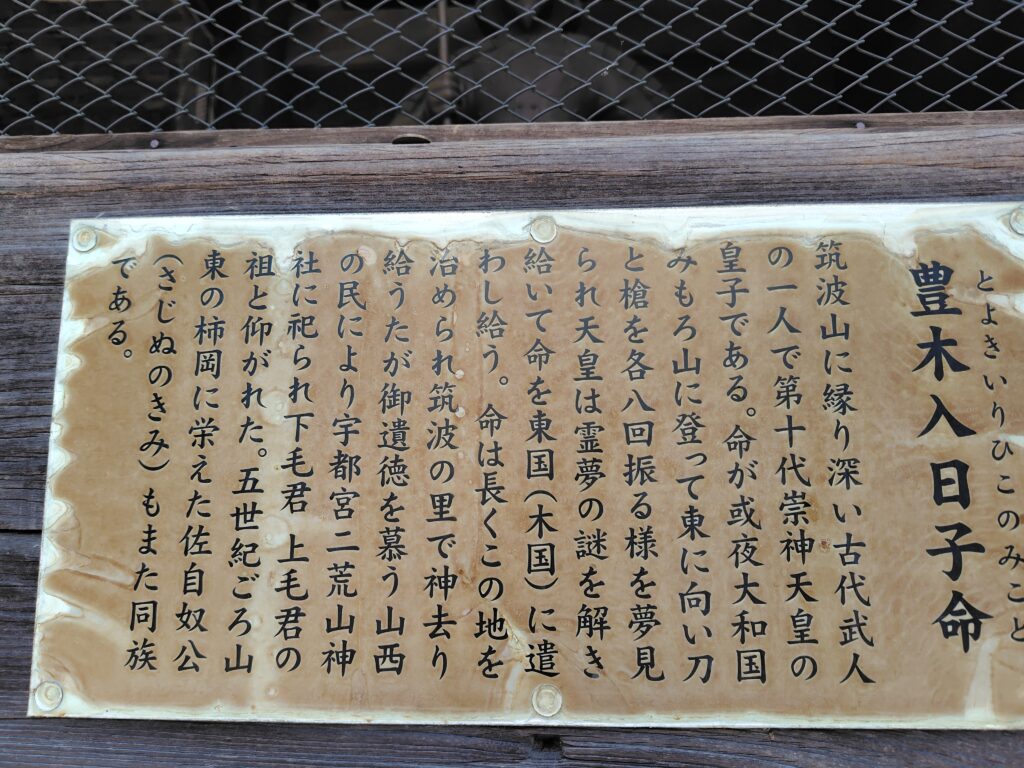

豊木入日子命 右大臣

大杉

かえるちゃん

ウシガエルの声が定期的に流れます

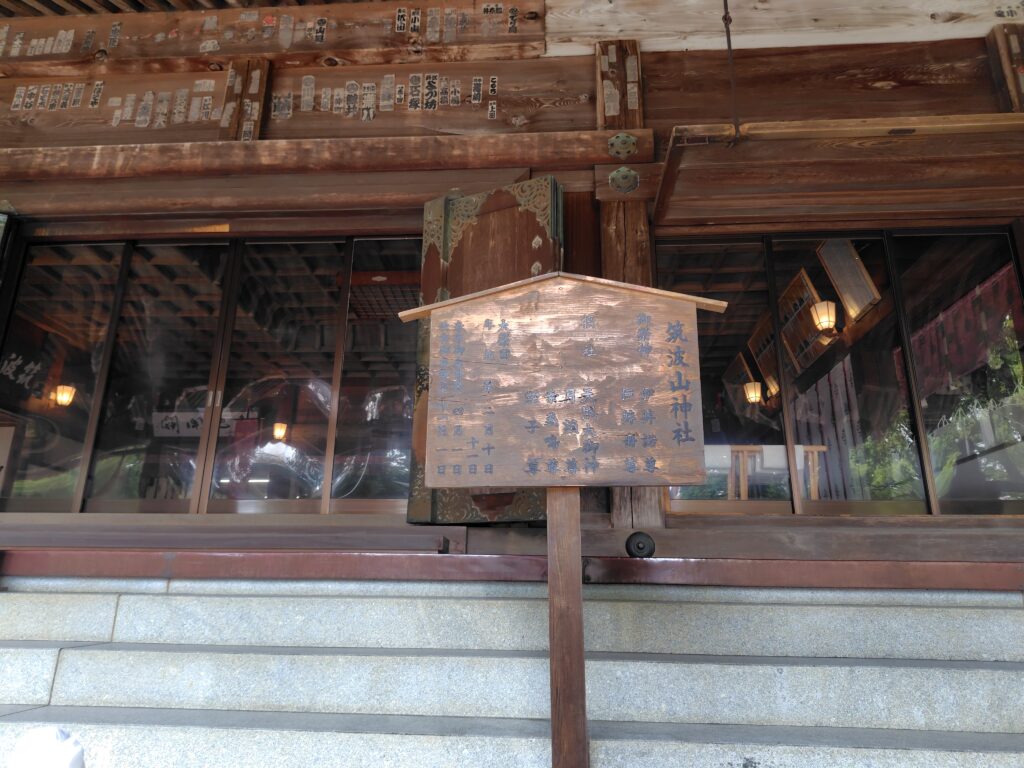

南面中腹270mにある拝殿は

男体山・女体山の山頂にある本殿を遥拝するために建立されました

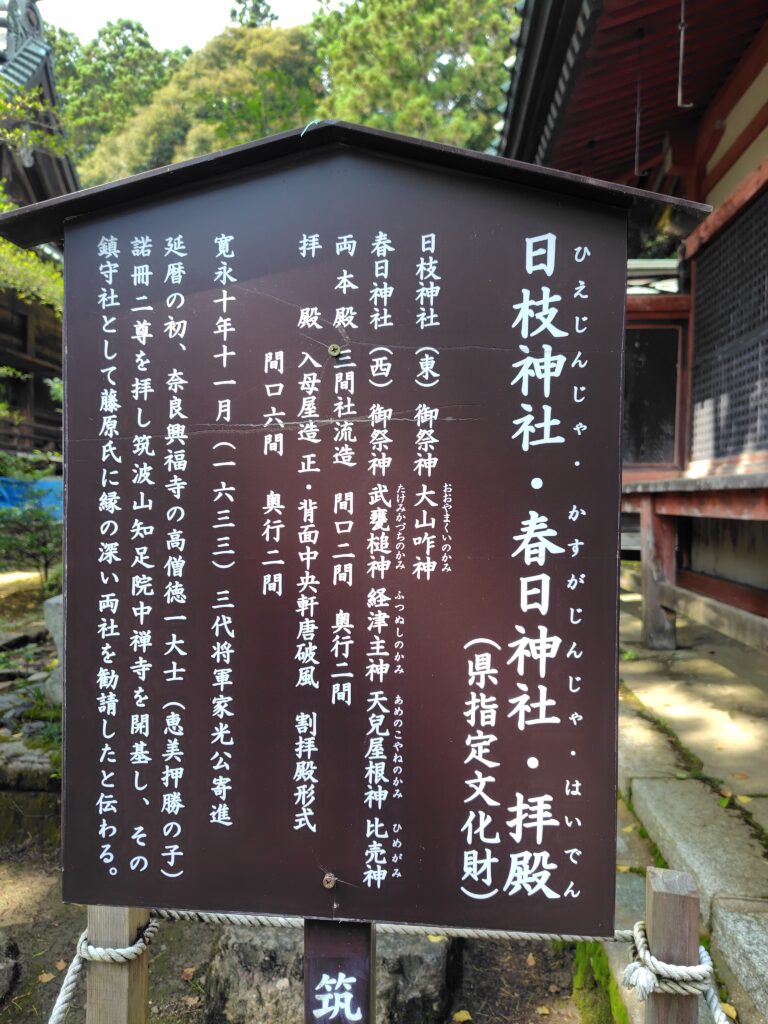

割拝殿形式(間口六間 奥行二間) 入母屋造 正・背面中央軒唐破風

寛永10年11月三代将軍家光公の寄進

三間社流造(間口二間 奥行二間)

手水舎からマルバクスがひょっこり

ここで女体山と男体山の登山道が分岐します

大きな鈴が掛かっています

床は高いです

逆さ♡

木戸を上からつっています

厄割石に社務所で頂いた玉をぶつけて割ります

境内社

寛永10年11月(1633)三代将軍家光公寄進

春日神社・日枝神社共有の拝殿

春日神社(西殿)三間社流造

御祭神 武甕槌神・経津主神・天兒屋根神

蟇股の彫刻

蟇股彫刻3枚写真はつくば新聞より

日枝神社(東殿)三間社流造

御祭神 大山咋神

中央蟇股は三猿が彫られています

蟇股彫刻3枚写真はつくば新聞より

拝殿の裏

御神水

摂社 朝日稲荷神社 別名出世稲荷の⛩

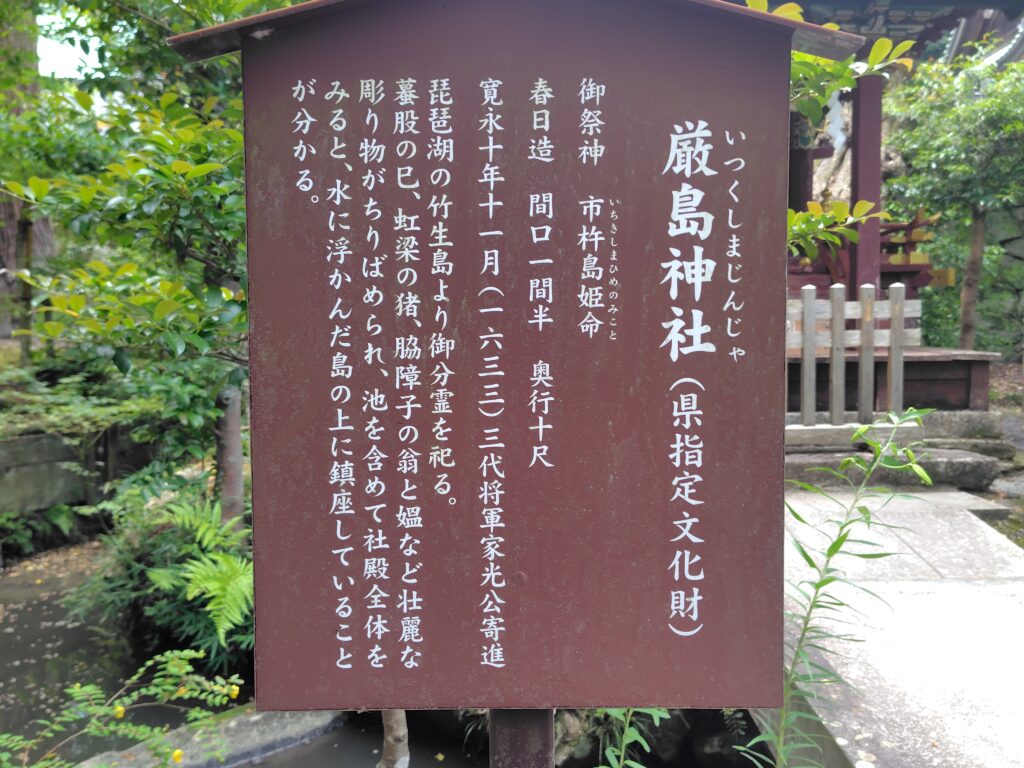

境内社 厳島神社 御祭神 市杵島姫命

1633年 徳川家光公の寄進

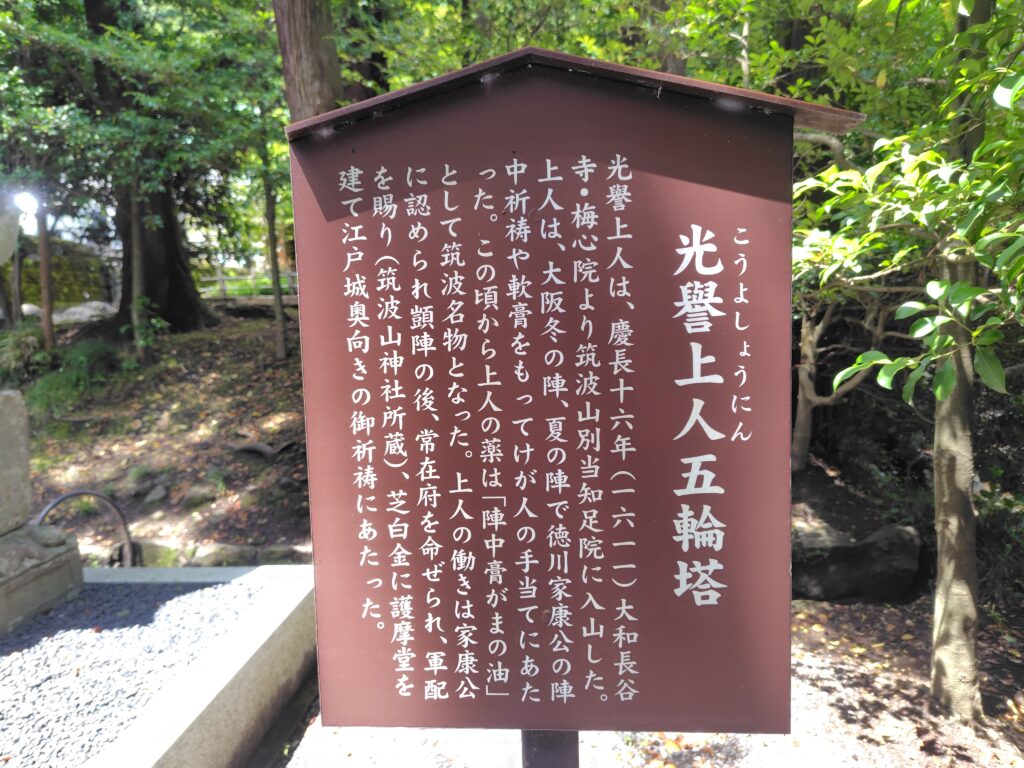

1611年に筑波山別当知足院に入山し

大阪冬の陣・夏の陣で使われた軟膏で筑波名物がまの油の開発者

今日はケーブルカーにも乗車します

御幸ヶ原コースは

ケーブルカーに沿った登山道

宮脇駅

男体山側のケーブルカー

往復ともに出発し1時間に3本あります

あじさいは宮脇駅よりにあるのみで少なめでした

トンネルもあり樹がしげっており視界は開けていませんでした

男体山女体山の間になる御幸ヶ原到着

山道をちょっぴり👣

15分歩けば男体山頂へ行けて

山頂連絡路を通り約550m・約15分で女体山山頂も行けたのですが

時間的に無理でした

帰路は小学生さんと一緒になり こんにちは の言葉とパワーを頂きました

筑波山山頂は改めて詣でたいと思っております💪

ただいま~ 荒川と隅田川が近い江北JCTを通過

今回は雨引観音で白寿紅をゲット!

土に関係なく赤系になるそうです

この暑さ

朝の水やりも午後にはぐったり

地植えにしてお世話させていただきます